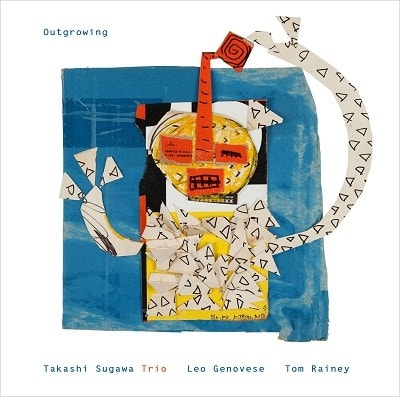

須川崇志『Outgrowing』(Song X、2017年)を聴く。

Takashi Sugawa 須川崇志 (b, cello)

Leo Genovese (p)

Tom Rainey (ds)

強く印象深く感じるのは、三者三様の個性が同じフィールドに重ね合わされて、1+1+1=3以上の別の響きを生み出していることだ。別のものにはトリオならではの音風景も含まれる。

トム・レイニーを観ればわかることだが、意外なほどに豪快なドラミングだ。それは何かを絶えずドラムセットから叩き落とすようでもあり、そのことが、滞留する音を同じようにはじき飛ばし続けているのかもしれない。須川さんのベースとチェロは常にゼロと1との<間>にあって、それは単なる結果ではなく、力への信仰や大きな音への信仰を入念に排除し、流れをコントロールする紐を握り続けているように思える。レオ・ジェノベーゼもまた、ノリや継続性といった安寧には陥らない。

終わるとまた聴きたくなるのは、そういったことにより、簡単に何かに置き換えられないからだろう。

●須川崇志

本田珠也『Ictus』(2017年)

TAMAXILLE『Live at Shinjuku Pit Inn』(2017年)

須川崇志+ロッテ・アンカー+キャスパー・トランバーグ+ラース・グレーヴェ@下北沢APOLLO(2017年)

蓮見令麻@荻窪ベルベットサン(2015年)

●レオ・ジェノベーゼ

エスペランサ・スポルディングの映像『2009 Live Compilation』(2009年)

●トム・レイニー

トム・レイニー・トリオ@The Jazz Gallery(2017年)

イングリッド・ラブロック UBATUBA@Cornelia Street Cafe(2015年)

イングリッド・ラブロック『ubatuba』(2014年)

イングリッド・ラブロック+トム・レイニー『Buoyancy』(2014年)

イングリッド・ラブロック、メアリー・ハルヴァーソン、クリス・デイヴィス、マット・マネリ @The Stone(2014年)

イングリッド・ラブロック(Anti-House)『Roulette of the Cradle』(2014年)

トム・レイニー『Hotel Grief』(2013年)

トム・レイニー『Obbligato』(2013年)

マーク・ドレッサー『Unveil』、『Nourishments』(2003-04、-2013年)

イングリッド・ラブロック(Anti-House)『Strong Place』(2012年)

クリス・デイヴィス『Rye Eclipse』、『Capricorn Climber』(2007、2012年)

イングリッド・ラブロック『Zurich Concert』(2011年)

サイモン・ナバトフ+トム・レイニー『Steady Now』(2005年)

ティム・バーン『Electric and Acoustic Hard Cell Live』(2004年)

ティム・バーン『The Sublime and. Science Fiction Live』(2003年)

ティム・バーン+マルク・デュクレ+トム・レイニー『Big Satan』(1996年)