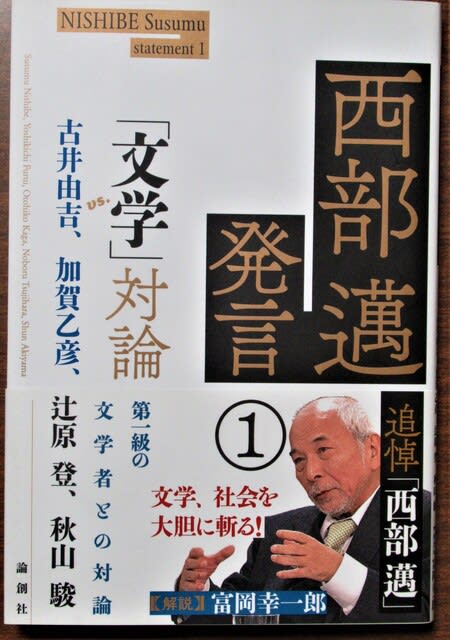

ダビンチさんからの課題図書第2弾は『西部邁発言①/文学対論』(論創社、2018.5.)だった。

第1章では、芥川賞作家・古井由吉氏との対談だった。古井氏も西部邁(ニシベススム)氏も言葉の語源に造詣が深い世界を共有していた。西部氏は、日本人はものすごく実直でありとあらゆるものをみんな摂取してしまう「総合化能力」が優れていると評価する。それに対し、古井氏は、それはむかしから「翻訳能力」を発揮してきた伝統があった、と追認するところが面白い。

古井氏は、戦中に開発された殲滅技術・方法は、その後の経済成長の元になり、同時にそれは無差別空襲と経済成長の市場主義は平たくならしていくことでは一致する、と指摘する。すると、西部氏も、「戦争と戦後の物質的繁栄は表裏一体」と続ける。そして、現在とは過去と未来の中間点にあるがこれからの予想も遡及も行き詰まってしまうところに「文学」の役割が出てくる、とさりげなく語る。

第2章から、文藝評論家の秋山駿氏と小説家の加賀乙彦氏と西部氏との対論となる。自由奔放な発言の秋山氏に対して西部氏は沈黙が多くなる。近代日本文学の特徴である私小説についてその革新性を擁護する秋山氏の主張も新しい。西部氏は、「アメリカのイデオロギー的上澄み液を戦後、敗戦日本人が飲み過ぎたせいで、…人と人とのつながりを逐一壊して」きたことへの痛憤が漂う。医師でもある加賀氏はそうした現状を「今の日本人の気持ちは敗戦のときと非常に似ています」と冷徹に指弾する。

第3章は芥川賞作家辻原登氏が鋭角的な角度から西部氏と対峙する。辻原氏は、近代の小説は本という容器に声の物語が盛られることで成立し、それを黙読という行為から声が内面化し、人間は内面を獲得する、その内面が近代の個人主義を作っていく、という分析が鋭い。したがって、本を読まなくなるというのは内面の声を失うということになり、人間の劣化の危うさを現在に問う。

辻原氏との最後の対談は2017年7月に行われている。西部氏が自殺したのが2018年1月だから、自死の半年前の対談ということになる。今思えば話の節々にその兆候が散見される。本書は「追悼西部邁」ということで、4か月後に急遽出版されたものだ。西部氏の弟子でもあり文藝評論家の富岡幸一郎氏の司会の明快さが対話を補う。

西部氏の評論ではその表現の繊細さ、感性の鋭さ、知識の深さに感銘するが、それをしのぐほどの論客が言論界にいなかったのも不幸でもあったように思えた。また、人とのつながりを大切にしてきたものの、氏の遍歴からくる過度なニヒリズムが自らを追い詰めてしまったのを感じる。いずれにせよ、相手の発語を受けながらそれを自在に発展深めていく西部氏の対話力の重層さが輻射する。