苦い青春を右往左往していたころ、オイラは『韓国からの通信』という本をたまたま読んでいた。そこは戒厳令下の韓国で民主化運動に思いをはせる命がけの「通信」が平和ボケの脳を刺激したことがあった。軍事クーデターの朴正煕や金大中も登場した。そこに、キリスト教会や詩人たちが拷問や過酷な弾圧にもかかわらず地下活動で重要な役割を担う。当時そこが良心のとりでだった。

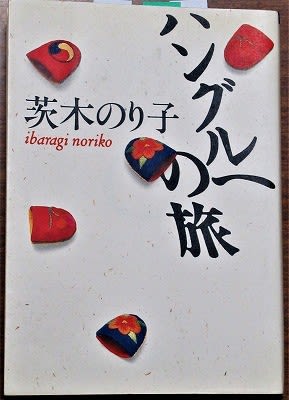

そんな背景があるなかで茨城のり子は夫の病死に直面し失意の果てにいた。その状況を前にして「<いいな>と惚れ込む仏像は、すべて朝鮮系であることに気づ」き、それは朝鮮の芸術や暮らしの中にあることを発見する。そうしてハングルの語学学習にのめりこむ。その延長線上で『ハングルへの旅』(朝日文庫、1989.3.) を出版する。

当時の韓国は軍事体制下のイメージも強く、もちろん「韓流ブーム」もなかった。そんななか、韓国への旅とハングルの言葉の魅力等をエッセイにまとめる。現地は日帝の植民地支配の痕跡が残るとともに反日感情も根強い。しかし、茨城のり子の凛とした魂はそれを直視しつつ、旅に出会った庶民へのまなざしが暖かい。

茨木のり子(1926生-2006没)の詩は小気味いいテンポがある。『自分の感受性くらい』『倚りかからず』という詩は思わず読者の腹の内をぎゅっと捕まえてしまう迫力がある。教科書や「3年B組金八先生」の番組でもその詩が使われている。

「ハングルを習ってみて、日本人が発音しにくい音がいっぱいあることを知った。反対にハングルを正確に発せられないために殺されるという場合をチラとでも想像できる日本人がいるだろうか。」という指摘も手厳しい。関東大震災で罪のない朝鮮人大虐殺をしてしまった歴史的事実もいまや風化してしまっている。

彼女はまた「浅川巧」を紹介している。浅川巧は、朝鮮の緑化に従事するなかで日常雑器の美しさに心奪われ地道な研究をしていた、民芸運動の柳宗悦が「彼がいなかったら、朝鮮に対する私の仕事は其半をも成し得なかったろう」と言わしめたほどの朝鮮通であった。しかしそれを知る人はほとんどいない。朝鮮で亡くなった彼のお墓を茨木のり子は時間をかけて訪ねている。

そのうえさらに、治安維持法で逮捕され福岡刑務所で27歳で獄死した夭折の詩人ユンドンジュ(尹東柱)を最後に紹介している。生前は一冊の詩集もなく無名の青年だったユンの、「一見弱そうにみえながら、ピアノ線のようにピンと張った透明な抒情の質」を茨木のり子はきちんと受け止めている。

日本人にとっては心痛い負の遺産だが、こうした犠牲者の上に今の金満日本がある。風化させてはならないことがあまりに多すぎる。これらを思い出したくない日本は虚構だらけの「もののけ」となっていく。茨木さんはそれを直截に言うのではなく、「ぱさぱさに乾いてゆく心を ひとのせいにはするな みずから水やりを怠っておいて」と暴くのだった。そして、「駄目なことの一切を 時代のせいにはするな わずかに光る尊厳の放棄」と静かに警告する。