日蓮宗の實相寺は見所が多い。参道の左側に福山城東外堀石垣が移築保存されており山門ももと神辺城の城門である。

本堂は水野家下屋敷を改築したもので慶安5年(1652)の建築といわれ、寛文6年(1666)に現在地に移築された。

桜丘小学校のグランドを背にして墓地から城下を見下ろした。ドイツ製の塔時計が境内に設置されているのは珍しい。明浄保育園からはにぎやかな声が聞こえ普通の寺とは違った雰囲気が味わえる。實相寺のホームページは非常によくできているので歴史好きは要チェックだ。

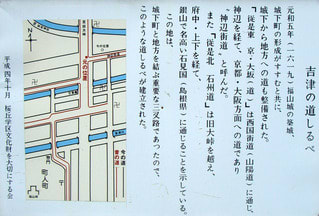

参詣を済ませて通称:吉津の坂(※実際には峠と言った方が適切な表現だ)を上って行くと左手の歩道沿いにコンクリート製のお堂があり石造の合掌地蔵(及び両脇に二体の小石仏)が祀られている。いつも思うのだが、不気味な雰囲気を醸し出している。この上りは東京九段の坂並みにきつい。江戸期に荷車を押して物資を運搬する者にとっては相当の難所であったろう。

中国放送福山支局の下を通過してまもなく立派な石塔を見つけた。この辺りを藪路大峠(やぶろおおたお)と言うようである。

私は「今日はいい機会だ」と思い、わざわざ六体の小さな石仏が祀られているところまで引き返した。地蔵の背後から竹が生い茂る山道を駆け上がると梅が満開であった。

舞い散る花びらを眺めた後、藩政時代の御仕置場の方を向いた。世を騒がせた罪で串刺しにされ息絶える極悪人は今の頭塵政治家よりもはるかに肝が座っていたのかもしれぬ。

にほんブログ村

本堂は水野家下屋敷を改築したもので慶安5年(1652)の建築といわれ、寛文6年(1666)に現在地に移築された。

桜丘小学校のグランドを背にして墓地から城下を見下ろした。ドイツ製の塔時計が境内に設置されているのは珍しい。明浄保育園からはにぎやかな声が聞こえ普通の寺とは違った雰囲気が味わえる。實相寺のホームページは非常によくできているので歴史好きは要チェックだ。

参詣を済ませて通称:吉津の坂(※実際には峠と言った方が適切な表現だ)を上って行くと左手の歩道沿いにコンクリート製のお堂があり石造の合掌地蔵(及び両脇に二体の小石仏)が祀られている。いつも思うのだが、不気味な雰囲気を醸し出している。この上りは東京九段の坂並みにきつい。江戸期に荷車を押して物資を運搬する者にとっては相当の難所であったろう。

中国放送福山支局の下を通過してまもなく立派な石塔を見つけた。この辺りを藪路大峠(やぶろおおたお)と言うようである。

私は「今日はいい機会だ」と思い、わざわざ六体の小さな石仏が祀られているところまで引き返した。地蔵の背後から竹が生い茂る山道を駆け上がると梅が満開であった。

舞い散る花びらを眺めた後、藩政時代の御仕置場の方を向いた。世を騒がせた罪で串刺しにされ息絶える極悪人は今の頭塵政治家よりもはるかに肝が座っていたのかもしれぬ。

にほんブログ村