新年も1ヶ月を過ぎて立春を迎えましたが、恒例の鎌倉建長寺の節分会に出かけてきました。

この日は、湘南地方の各寺社で節分祭が行われていましたが、鎌倉五山第一位の建長寺は最も人気があり多くの参拝客の姿が見られました。

総門には、「巨福山」の扁額が掛けられていますが、大きな福をもたらす寺と言われており、期待も膨らみました

境内に入ると、三門への参道には「半増坊大権現」の幟が並び、鎌倉五山の第一位の雰囲気を感じていました。

三門の下には、撫で像のおびんつるさまがお迎えしてくれ、昨年痛めた足や腰の痛みの回復を祈願しました(笑)

柏槇の庭では、かながわの名木百選に選ばれている建長寺のシンボルツリーの樹齢760年の巨木の柏槇の木が見られ迫力ある姿でした。

仏殿では、独特の垂木列が見られ、そのコーナーにはフクロウが止まり見つめていますね~

仏殿では、地蔵菩薩坐像が安置されており、室町時代のものだそうで国の重要文化財として圧巻の雰囲気が感じられました。

天井には素晴らしい天井画が描かれており、芝増上寺にあったお江の霊屋を移築したものだそうで、欄間の彫刻など荘厳な雰囲気が漂っていました

豆まきの前にも仏殿の横で、江戸浅草の伝統芸の「江戸芸かっぽれ~」が奉納されて、「カッポレ~カッポレ~」 と威勢のいい掛け声で江戸の粋な芸が奉納されていました。

早めに豆まきが行われる法堂横で場所取り合戦となっていましたが、ミス鎌倉や年男・年女約60名が特設ステージに並び、大僧正の「福は~内・・・・」の掛け声で一斉に豆撒きが始まり壮絶な福取り合戦となりました。

想像を超える争奪戦でしたが、押し合いへし合いの壮絶な豆の奪い合いとなり、足元に転ぶ人も出るなど恐怖を感じる状況でしたが、場所も良かったようで32個の福豆と福引豆もあり巨福だるまなど多くの『福』を頂きました

豆まきが終了後、境内の見どころを巡っていました。

方丈の正門の唐門は、増上寺から移設されたもので、7年前に大修理が行われて金色の装飾金具で飾られて華麗な光景がみられます。

唐門のは向唐破風で漆塗りの四脚門で扉の金模様や飾りは極めの飾りでした。

関東一の法堂では、千手観音像や五本指の雲龍図が見られ大迫力でした。

本尊前には、お釈迦様が極限の苦行・禁欲(断食)をしている釈迦苦行像が祀られており、形相ある狛犬が見守っていました。

建長寺の奥山へ約250段の急石段を登り鎮守の「半像坊大権現」向かいました。

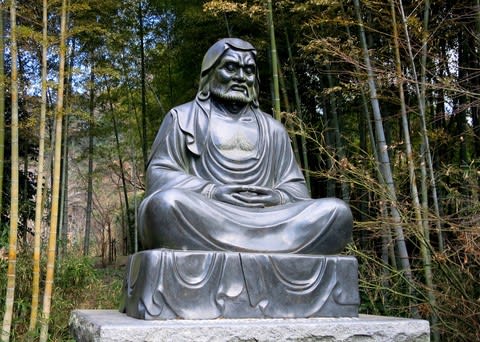

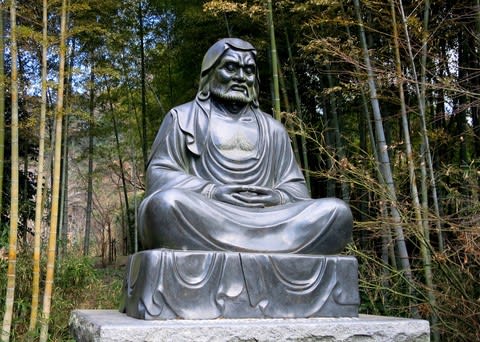

途中参道の脇には、禅宗開祖の達磨円覚大師坐像が鎮座していますが、10年前に設置されたようです。

長い階段の先には、大小12体のカラス天狗像が立ち参拝客をチェックしているようでした。

大天狗は、建長寺の境内や鎌倉由比ヶ浜海岸を眼下に絶景を望んでいました。

天狗山の岸壁には、何故か魚かしの文字と天狗像が彫られていました

半像坊大権現で一休みして参道を下ると、参道脇には可愛い石地蔵や蛙様が置かれ和やかな気分が漂っていました。

また、竹林の中のやぐらの前に、養老孟司と建築家の隅研吾などが発起人となって出来た虫塚では、虫をモチーフとしたベンチや石灯籠が並び、虫の日に供養が行われるようです。

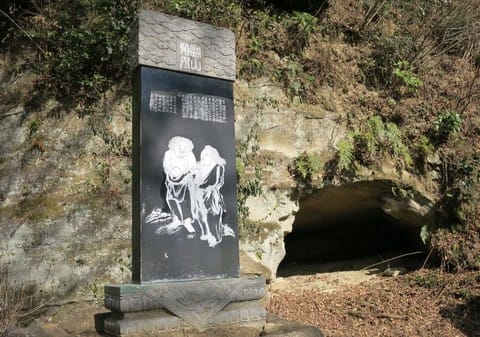

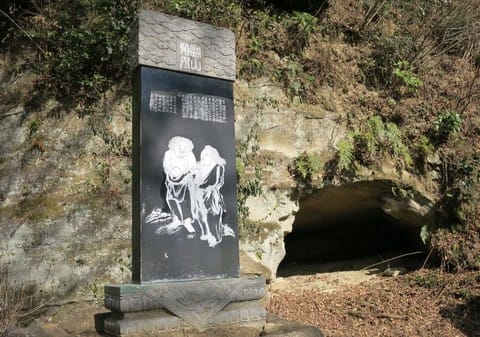

下山途中、河村瑞賢遺跡へ立ち寄ってみました。河村瑞賢は、江戸時代の豪商で土木・建築に業績を残されたそうで墓石が建てられていました。

三門に戻り山門横の鐘楼には国宝の「梵鐘」が吊されていますが、関東一の美しい梵鐘として知られ、音色が人の泣き声に似ているということから「夜泣き鐘」とも呼ばれる名鐘です。

鐘楼の茅葺の屋根も近年改装されて見違える姿に変わっていました。

想定以上の巨福を担いで鎌倉八幡宮などの鎌倉名所巡りを続けました【続く】

この日は、湘南地方の各寺社で節分祭が行われていましたが、鎌倉五山第一位の建長寺は最も人気があり多くの参拝客の姿が見られました。

総門には、「巨福山」の扁額が掛けられていますが、大きな福をもたらす寺と言われており、期待も膨らみました

境内に入ると、三門への参道には「半増坊大権現」の幟が並び、鎌倉五山の第一位の雰囲気を感じていました。

三門の下には、撫で像のおびんつるさまがお迎えしてくれ、昨年痛めた足や腰の痛みの回復を祈願しました(笑)

柏槇の庭では、かながわの名木百選に選ばれている建長寺のシンボルツリーの樹齢760年の巨木の柏槇の木が見られ迫力ある姿でした。

仏殿では、独特の垂木列が見られ、そのコーナーにはフクロウが止まり見つめていますね~

仏殿では、地蔵菩薩坐像が安置されており、室町時代のものだそうで国の重要文化財として圧巻の雰囲気が感じられました。

天井には素晴らしい天井画が描かれており、芝増上寺にあったお江の霊屋を移築したものだそうで、欄間の彫刻など荘厳な雰囲気が漂っていました

豆まきの前にも仏殿の横で、江戸浅草の伝統芸の「江戸芸かっぽれ~」が奉納されて、「カッポレ~カッポレ~」 と威勢のいい掛け声で江戸の粋な芸が奉納されていました。

早めに豆まきが行われる法堂横で場所取り合戦となっていましたが、ミス鎌倉や年男・年女約60名が特設ステージに並び、大僧正の「福は~内・・・・」の掛け声で一斉に豆撒きが始まり壮絶な福取り合戦となりました。

想像を超える争奪戦でしたが、押し合いへし合いの壮絶な豆の奪い合いとなり、足元に転ぶ人も出るなど恐怖を感じる状況でしたが、場所も良かったようで32個の福豆と福引豆もあり巨福だるまなど多くの『福』を頂きました

豆まきが終了後、境内の見どころを巡っていました。

方丈の正門の唐門は、増上寺から移設されたもので、7年前に大修理が行われて金色の装飾金具で飾られて華麗な光景がみられます。

唐門のは向唐破風で漆塗りの四脚門で扉の金模様や飾りは極めの飾りでした。

関東一の法堂では、千手観音像や五本指の雲龍図が見られ大迫力でした。

本尊前には、お釈迦様が極限の苦行・禁欲(断食)をしている釈迦苦行像が祀られており、形相ある狛犬が見守っていました。

建長寺の奥山へ約250段の急石段を登り鎮守の「半像坊大権現」向かいました。

途中参道の脇には、禅宗開祖の達磨円覚大師坐像が鎮座していますが、10年前に設置されたようです。

長い階段の先には、大小12体のカラス天狗像が立ち参拝客をチェックしているようでした。

大天狗は、建長寺の境内や鎌倉由比ヶ浜海岸を眼下に絶景を望んでいました。

天狗山の岸壁には、何故か魚かしの文字と天狗像が彫られていました

半像坊大権現で一休みして参道を下ると、参道脇には可愛い石地蔵や蛙様が置かれ和やかな気分が漂っていました。

また、竹林の中のやぐらの前に、養老孟司と建築家の隅研吾などが発起人となって出来た虫塚では、虫をモチーフとしたベンチや石灯籠が並び、虫の日に供養が行われるようです。

下山途中、河村瑞賢遺跡へ立ち寄ってみました。河村瑞賢は、江戸時代の豪商で土木・建築に業績を残されたそうで墓石が建てられていました。

三門に戻り山門横の鐘楼には国宝の「梵鐘」が吊されていますが、関東一の美しい梵鐘として知られ、音色が人の泣き声に似ているということから「夜泣き鐘」とも呼ばれる名鐘です。

鐘楼の茅葺の屋根も近年改装されて見違える姿に変わっていました。

想定以上の巨福を担いで鎌倉八幡宮などの鎌倉名所巡りを続けました【続く】