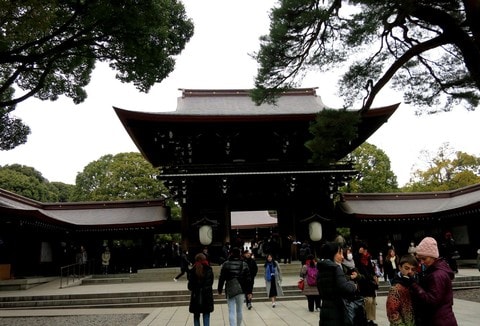

明治神宮で建国記念の日を祝って明治神宮から表参道へ戻り、久し振りに表参道の裏道を散歩していました。

原宿駅から山下通りに入ると、この日も外国人や竹の子族で溢れていましたね

山下通りを抜け出して近くの東郷神社へ向かうと、山下通りの混雑が嘘のように、参道にはZ旗の幟が飾られていました。

境内は、都心とは思えない聖なる雰囲気が漂い、日露戦争でこの国の危機を救って勝利に導かれた東郷平八郎元帥が祀られており、「勝利の神様」とも言われています。

拝殿にはZ旗も掲げられており、アスリートにとっては勝運を授かるパワースポットとなっており、新年の各大会での勝利を祈願していました。

神門の扉には、菊と蔦、星の神紋が飾られています。

境内には、珍しい狛犬と潜水艦殉国碑が立てられています

海と深いかかわりのある神社として海の安全を守る霊社・海の宮が祀られています。

境内には、四阿や橋が架けられて素晴らしい庭園もあり、癒しのスポットとなっていました。

東郷神社を後にして、東急プラザ表参道原宿に立ち寄り、屋上にある「おもはら やさいの森」で一休みしていましたが、奉祝パレードで賑わった表参道を眼下に望める隠れスポットとなっていました。

この後、表参道の裏道を歩きながら青山の善光寺別院に参拝していました。

表参道交差点のすぐ横ですが、こちらも表参道の喧騒が嘘のように、境内は静かな雰囲気でした。

立派な仁王門には、悪を追い払う阿吽の金剛力士像が迎えてくれました。

背面には、風神・雷神もユニークな姿で迎えてくれました。

本堂も素晴らしい格式高い御堂で屋根の鬼瓦などには、立葵の御紋が彫られていました。

本堂前の庭園に立つ石灯籠には、阿弥陀像がお座りでした。

思わぬ善光寺参りをして、青山のブラ散歩を続けていました【続く】

原宿駅から山下通りに入ると、この日も外国人や竹の子族で溢れていましたね

山下通りを抜け出して近くの東郷神社へ向かうと、山下通りの混雑が嘘のように、参道にはZ旗の幟が飾られていました。

境内は、都心とは思えない聖なる雰囲気が漂い、日露戦争でこの国の危機を救って勝利に導かれた東郷平八郎元帥が祀られており、「勝利の神様」とも言われています。

拝殿にはZ旗も掲げられており、アスリートにとっては勝運を授かるパワースポットとなっており、新年の各大会での勝利を祈願していました。

神門の扉には、菊と蔦、星の神紋が飾られています。

境内には、珍しい狛犬と潜水艦殉国碑が立てられています

海と深いかかわりのある神社として海の安全を守る霊社・海の宮が祀られています。

境内には、四阿や橋が架けられて素晴らしい庭園もあり、癒しのスポットとなっていました。

東郷神社を後にして、東急プラザ表参道原宿に立ち寄り、屋上にある「おもはら やさいの森」で一休みしていましたが、奉祝パレードで賑わった表参道を眼下に望める隠れスポットとなっていました。

この後、表参道の裏道を歩きながら青山の善光寺別院に参拝していました。

表参道交差点のすぐ横ですが、こちらも表参道の喧騒が嘘のように、境内は静かな雰囲気でした。

立派な仁王門には、悪を追い払う阿吽の金剛力士像が迎えてくれました。

背面には、風神・雷神もユニークな姿で迎えてくれました。

本堂も素晴らしい格式高い御堂で屋根の鬼瓦などには、立葵の御紋が彫られていました。

本堂前の庭園に立つ石灯籠には、阿弥陀像がお座りでした。

思わぬ善光寺参りをして、青山のブラ散歩を続けていました【続く】