石山寺山門近くのお店に、源氏香と扇が描かれている小さな屏風が飾ってありました。

「この屏風の絵は何かしら」と気になり、写真を撮りました。

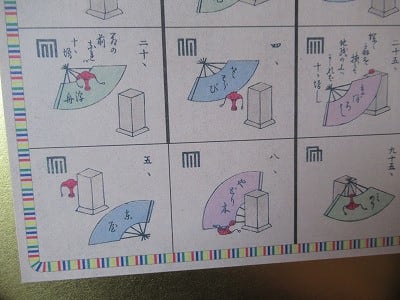

知っている人によると、これは投扇興(とうせんきょう)の銘定表だそうです。

紫式部

この和歌は何と書いてあるのだろう。

私には判読できません。

判読できた人によると、

花園に たはるる蝶の おもかげを

あふき(扇)の風に まかせてぞみる

だそうです。

※たはる【戯る・狂る】は古語

「信行」は、おそらく江戸時代末期・明治時代の歌人 「須川信行」だろうということに落ち着きました。

この銘定表には、源氏香と巻名と得点が書いてあります。

投扇興(とうせんきょう)は、「蝶(的)」「枕(土台)」「扇子(投扇興用)」の3つの道具を使った遊び です。

扇の上に蝶が載ることもあるのですねぇ。

一度この遊びをしてみたくなりました。

いつかそのチャンスがあるかしら。

体験できるところがあるようです。

舞扇堂の投扇興体験では、服の上から法被(はっぴ)を着て体験していただけますので、SNS映えもバッチリ!

八坂の塔を臨む和室で、京都らしい情緒を感じながら楽しく投扇興で遊んでいただけます。

八坂の塔を臨む和室で、京都らしい情緒を感じながら楽しく投扇興で遊んでいただけます。

体験料金は一人3,000円

※2名~4名、45分~60分、お茶菓子付き

----------------------------------------------------------------------

11月1日(金曜)、NHKのEテレの番組(21時~「芸能きわみ堂」)で投扇興(とうせんきょう)が出てくるそうな。

-----------------------------------------------------------------------

https://blog.goo.ne.jp/admin/entry?eid=3488da9f9ad88c032a860ebaea13b10e&sc=c2VhcmNoX3R5cGU9MCZsaW1pdD01MCZzb3J0PWRlc2MmY2F0ZWdvcnlfaWQ9JnltZD0mcD0xより引用

AI による概要

投扇興(とうせんきょう)は、扇子を「蝶」と呼ばれる的めがけて投げ、その形によって点数を競う日本の伝統的な遊びです。

遊び方

土台(枕)に的(蝶)を立て、扇子を投げ、扇子・蝶・台の配置(銘)によって得点を競う

投扇興(とうせんきょう)は、扇子を「蝶」と呼ばれる的めがけて投げ、その形によって点数を競う日本の伝統的な遊びです。

遊び方

土台(枕)に的(蝶)を立て、扇子を投げ、扇子・蝶・台の配置(銘)によって得点を競う

得点の算出

扇と的の落ちた形を源氏物語の54帖になぞらえた図式に照らして採点する

特徴

一対一(2人)で行われる対戦型のゲーム

発祥

安永2年(1773)の「投扇興図式」の序によると京都に起こったものと伝えられている

発想の根元

中国から伝来した投壺(とうこ、つぼうち)という遊戯

投扇興は、江戸時代に大人から子供まで、庶民の間に広まった遊びで、今では舞妓さんのお座敷遊びのイメージがあります。

-----------------------------------------------------------------------

流派

流派としては其扇流(きせんりゅう)・御扇流(みせんりゅう)・都御流(みやこおんりゅう)・戸羽流(とわりゅう)の四大流派が有名。

銘定

流派によって、銘定はいろいろあるようです。

例えば、都御流の銘定(源氏物語形式)「投扇式」という文献に見られる、源氏物語形式の54種の銘定。

御扇流は独自の百人一首形式24種類。

其扇流などは銘定を門外不出としている 。

新扇堂の扇に書かれている銘定は全部で34種類。