4月5日、朝起きると、穏やかなよい天気。

朝食をとって、洗濯物を干し、ご飯を炊いた。

お弁当のおかずには、ツクシの煮たものと菜の花漬けがある。

それだけでOKだわ!!と思う私は、お弁当を持って、播磨の寺社を訪ねることにした。

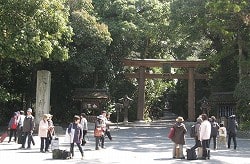

●木梨神社(加東市)

●吉馬厄除八幡宮(加東市)

本殿横の桜は満開

●長明寺(西脇市)

門を入るとたくさんの花が咲いていた。

本堂

源頼政が鵺(ぬえ)を退治した様子の像がある。

頭はサル、胴はタヌキ、尾はヘビ、手足はトラ。

頭はサル、胴はタヌキ、尾はヘビ、手足はトラ。

頼政のお墓もある。

奥まった所に行くと、里山公園を散策しているような感じ。

コバノミツバツツジも咲き始めていた。

コバノミツバツツジも咲き始めていた。

四国八十八ヶ所の祠のある道には磨崖仏もあった。

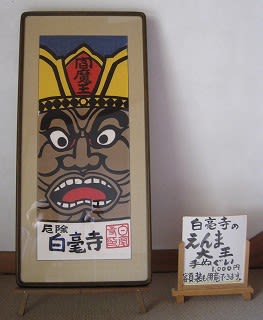

●安楽寺(西脇市)

安楽寺の門前にある、2本の巨木には桜の花が満開。

見応えのある美しさだった。

見事に咲いている桜の写真を撮っていると、安楽寺のご住職様がお出かけされるらしく、走って門から出てこられ、お急ぎなのだろうに「写真を撮ってあげましょう。」と言って、シャッターを押してくださった。

●住吉神社(西脇市)

本殿

●日本へそ公園(西脇市)

ここを訪ねるのは、十年振りくらいだろうか。今も家族連れで賑わっていた。

コブシがたくさん花を咲かせていた

これは何だろう…?

昔は子どもとよく滑ったものだわ…と、ローラーの長い滑り台を見ていたら、私も滑りたくなり、TRYすることにした。

もうこの先の人生でこの滑り台で滑ることもないだろうなぁと思うから。

ちょうどクッションが全然ないタイミングだったので借りられず、おしりが少し痛かったが、楽しかった。

滑り降りてきたときには数枚のクッションがあった

「水車の庭園」というのがあったので、水車が軽やかに回っている様子が見られるのだろうと思って行ってみたら、水車は回ってはいなかった。

「水車の庭園」は「水車の回る庭園」ではなく、「水車のある庭園」で、何だかガッカリしたが、川辺の桜は7分咲きほどで美しかったから、ま、いいか。

朝食をとって、洗濯物を干し、ご飯を炊いた。

お弁当のおかずには、ツクシの煮たものと菜の花漬けがある。

それだけでOKだわ!!と思う私は、お弁当を持って、播磨の寺社を訪ねることにした。

●木梨神社(加東市)

●吉馬厄除八幡宮(加東市)

本殿横の桜は満開

●長明寺(西脇市)

門を入るとたくさんの花が咲いていた。

本堂

源頼政が鵺(ぬえ)を退治した様子の像がある。

頭はサル、胴はタヌキ、尾はヘビ、手足はトラ。

頭はサル、胴はタヌキ、尾はヘビ、手足はトラ。頼政のお墓もある。

奥まった所に行くと、里山公園を散策しているような感じ。

コバノミツバツツジも咲き始めていた。

コバノミツバツツジも咲き始めていた。四国八十八ヶ所の祠のある道には磨崖仏もあった。

●安楽寺(西脇市)

安楽寺の門前にある、2本の巨木には桜の花が満開。

見応えのある美しさだった。

見事に咲いている桜の写真を撮っていると、安楽寺のご住職様がお出かけされるらしく、走って門から出てこられ、お急ぎなのだろうに「写真を撮ってあげましょう。」と言って、シャッターを押してくださった。

●住吉神社(西脇市)

本殿

●日本へそ公園(西脇市)

ここを訪ねるのは、十年振りくらいだろうか。今も家族連れで賑わっていた。

コブシがたくさん花を咲かせていた

これは何だろう…?

昔は子どもとよく滑ったものだわ…と、ローラーの長い滑り台を見ていたら、私も滑りたくなり、TRYすることにした。

もうこの先の人生でこの滑り台で滑ることもないだろうなぁと思うから。

ちょうどクッションが全然ないタイミングだったので借りられず、おしりが少し痛かったが、楽しかった。

滑り降りてきたときには数枚のクッションがあった

「水車の庭園」というのがあったので、水車が軽やかに回っている様子が見られるのだろうと思って行ってみたら、水車は回ってはいなかった。

「水車の庭園」は「水車の回る庭園」ではなく、「水車のある庭園」で、何だかガッカリしたが、川辺の桜は7分咲きほどで美しかったから、ま、いいか。