(19日、シリア・イドリブ県を走行するトルコ軍の車列=AFP時事【8月20日 朝日】)

【越境トルコ軍車列、シリア政府軍空爆で足止め】

シリアでは、反体制派最後の拠点イドリブ(旧アルカイダ系ヌスラ戦線が実質支配)に対する政府軍・ロシアの攻勢、北部クルド人支配地域をめぐるトルコとアメリカの協議、イランおよびヒズボラなどの動きに対するイスラエルの警戒・攻撃など、多くの側面が混然一体となってグチャグチャしています。

そうしたなかで、ここ数日動きがみられました。

トルコ軍がシリア領内に再び侵攻したとのこと。

****トルコの「侵攻」非難=反体制派支援で越境―アサド政権****

シリアのアサド政権軍は19日、内戦を戦う反体制派の最後の拠点である北西部イドリブ県の要衝ハンシャイフンに向け、反体制派を支援するトルコ軍が国境を越えて進軍していると非難した。シリア国営メディアが伝えた。

在英のシリア人権監視団によれば、政権軍は18日、2014年以降で初めてハンシャイフン郊外まで進出し、反体制派と激しく交戦した。

政権軍は、トルコ軍の車両には兵器や弾薬が積まれていると主張。「トルコはテロリストを継続的かつ無制限に支えている」と批判した。

同監視団の情報では、19日にはトルコ軍車両の近くが空爆され、同行していた反体制派の戦闘員1人が死亡した。【8月19日 時事】

********************

“トルコの「侵攻」”という表題を見て、私はてっきりクルド人勢力支配地域への侵攻を開始したのか・・・と思ったのですが、そうではなく、これまでトルコが支援してきた反体制派支配地域のイドリブ方面に向かったとのこと。

このトルコ軍の侵攻に対し、政府軍・ロシアは空爆でその進行を阻止したようです。

****トルコ軍がシリアに越境、政権側の空爆で足止め****

シリア情勢をめぐり同国とトルコの緊張が高まる中、トルコ軍の車列が19日、国境を超えてシリア北西部イドリブ県に入り、シリア政権側部隊による爆撃で足止めを受けた。

シリア反体制派を支援するトルコは、自国部隊が空爆の標的にされたと主張。一方、シリア政府は、トルコの部隊が「テロリスト」を支援していると非難した。

イドリブ県では現在、ロシアが支援する政権側部隊が、イスラム過激派と反体制派から要衝の町の支配を奪うため戦闘を行っている。トルコ軍の車列は同県に入った後、この町に向かっていた。

トルコは、車列に対する空爆で民間人3人が死亡したと主張。一方、観測筋は、ロシアの空爆により周辺で反体制派3人が死亡したと報告した。

シリア内戦は開始から8年が経過し、イスラム過激派が支配する北西部の対トルコ国境地帯が反体制派最後の主要拠点となっている。

イドリブ県には約300万人の住民がいる。トルコとロシアが昨年、一帯に緩衝地帯を設置することで合意し、イドリブ県は保護される見通しとなったが、シリア政府とロシアの部隊は4月下旬から同県への空爆を強化。多数の死者が出ている。 【8月20日 AFP】

*******************

イドリブについては、シリア政府は8月1日から停戦に入ることに同意したと発表しましたが、イドリブを支配するイスラム過激派勢力は2日、停戦の主要条件の順守を拒否し、設置が予定される緩衝地帯から撤退しないと断言しました。

これを受けて、政府軍は停戦を撤回し、5日から空爆を再開しています。

イドリブ県と周辺地域では、4月以降に政府軍とロシア軍が空爆や地上作戦を拡大。国連によると、7日までに少なくとも450人の民間人が死亡し、約52万人もの避難民が発生する危機的状況に至っています。【8月7日 共同】

今回のトルコ軍車列について、トルコ側は監視所の補給路を確保するためとしていますが、シリア政府側は“劣勢にあるテロ組織を支援するため”と主張しています。

****シリア反体制派、一部撤退 軍事的均衡が崩れる可能性****

(中略)19日には反体制派を支援するトルコ軍の車列がイドリブ県内で空爆を受けた。トルコ国防省によると、車列はハーンシェイフンの南に位置する反体制派支配地域にある同軍の停戦監視所に向かっているところだった。

市民3人が死亡、12人が負傷したという。部隊を展開したのは監視所の補給路を確保するためで、政権軍を支えるロシアには事前に通知したと主張している。

一方、シリア国営通信は19日、「武器弾薬を積んだトルコ軍の車列が、劣勢にあるテロ組織を支援するために越境してきた」とするシリア外務省関係者の非難の声を報じた。

トルコ軍部隊を空爆したかどうかには触れていないが、シリア人権監視団は、政権軍とロシアの軍用機が、トルコ軍を足止めするために空爆したとしている。【8月20日 朝日】

**********************

【イドリブ支配のイスラム過激派 要衝から撤退か】

このトルコ軍の支援が間に合わなかったせいかどうかは知りませんが、イスラム過激派は要衝からの撤退を始めたようで、これまでの“軍事的な均衡が崩れ”【同上】て、政府軍側に傾く様相を示しています。

****シリア反体制派、北西部イドリブ県の主要地域から撤退****

在英NGOシリア人権監視団によると、シリア政府軍が北西部イドリブ県への攻勢を強めている中、同県を支配するイスラム過激派勢力および同勢力と協力関係にある反体制派が20日、主要地域から撤退した。

シリア人権監視団によれば、反体制派戦闘員らは20日未明、イドリブ県南部ハンシャイフンとその南郊から撤退した。

同監視団のラミ・アブドルラフマン代表はAFPに対し、これにより、近くのモレクにあるトルコの監視拠点や周辺の村々は、実質的に政府軍に包囲されたことになると説明。外部に通じる道路はすべて政府軍が抑えるか、同軍による攻撃の射程内に入っていると述べた。

一方、トルコのメブリュト・チャブシオール外相は、モレクの監視拠点を放棄するつもりはないとし、「兵士と監視拠点の安全を確保するため手を尽くす」と明言した。

北西部の対トルコ国境に接するイドリブ県は、バッシャール・アサド政権と戦う勢力にとって最後の主要拠点。今年1月から国際テロ組織アルカイダの元傘下組織の出身者が主導する反体制派連合「タハリール・アルシャーム機構」が支配してきた。

HTS(タハリール・アルシャーム機構)はモレク郊外からの撤退を否定した上で、激しい空爆の後、ハンシャイフンの南で再結集したと述べた。

アサド政権を支持するロシアは、トルコの監視拠点があるにもかかわらず、イドリブ県の西にあるロシアの重要な空軍基地と政権側が支配する民間人居住地域に対する反体制派の攻撃は続いていると主張。ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は、これらの攻撃に「対応する」とトルコ側に警告したと述べた。

アサド大統領も「イドリブ県における最近の戦闘により、トルコ政府がテロリストを明確かつ無制限に支援していること(中略)が明らかになった」とする声明を出し、トルコによるイスラム過激派と反体制派への支持を非難した。 【8月21日 AFP】

*******************

【クルド人支配地域に関するトルコ・アメリカの「合意」?】

なお、今回のトルコ軍の車列侵攻については、クルド人勢力支配地域に関するアメリカとトルコの合意に関連するものとの報道もあるようです。

トルコ軍の思惑はともかく、そのトルコ・アメリカの「合意」なるものは興味を引きますので、その記事を引用しておきます。

ただし、下記「中東の窓」も指摘しているように、あくまでも出所が曖昧な未確認情報です。

****北部シリア情勢****

トルコの車列のkhan shikhon への増派と、これに対する政府軍機の攻撃については先にお伝えしましたが、この問題と米トルコのユーフラティス東岸問題は矢張り関連がある模様で、al sharq al awsat net は、シリアの北東部の国境地帯について米トルコでの合意ができ、トルコは北西部でのロシアとの非戦闘地域に関する合意についてのロシアのコミットを確認するために車列を送ったと報じています。

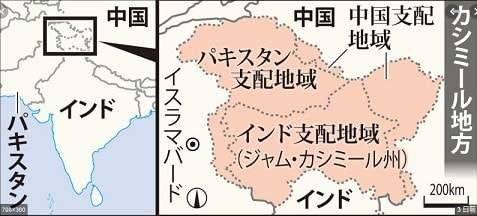

上記地図がその米トルコ合意とやらですが、この情報は同紙が西側外交官筋から得たものと言う以上は不明で、事実か否かは確認できません。

それはともかく、地図の南のピンク色のところはシリア政府軍等支配地域。

その北の黄色のところが民主シリア軍(YPGが中核)支配地域。

北西部の紫のところがイドリブ等で反政府軍支配地域。

その北の緑の地域がトルコ軍と反政府軍支配地域。

斜線部分が非戦闘地域で、その中でも斜線の色の濃い所(raas al ain からtel abyadhの間)が合意された非戦闘地域。

記事によると、この非戦闘地域の長さは70~80㎞、幅は14~15㎞で、トルコ米合同パトロールが行動し、YPGはこの地域から撤収し、重火器も撤収されるが、地域行政については合意されていない由。

この合意に基づき、トルコはロシアの非戦闘地帯合意に対する意向を確認するために、khan shikhon に車列を送ったが、これが政府軍機とロシア軍機に攻撃された由。

もっともらしい話ではあるが、ソースが西側外交筋と言うだけで、事実確認は困難かと思います。

いずれにせよ、北部シリアの情勢は、トルコに加え、米やロシアも関係してきて、複雑になってきていることは事実のようです。【8月20日 「中東の窓」】

******************

【絡み合った複線で動く事態】

トルコはアメリカと、クルド人勢力に関する交渉だけでなく、ロシア製ミサイル防衛システム「S400」購入に関する問題でも揉めています。

S400購入を撤回しないトルコに対し、アメリカは、F-35戦闘機開発プロジェクトからトルコを締め出す措置も。

****F-35計画から締め出しのトルコ、中国やロシアに機密情報売却も?****

2019年8月16日、新浪軍事は、米国のF-35戦闘機開発プロジェクトから外されたトルコが、これまでに知り得た同機の機密情報を中国やロシアに売り渡すことを検討しているとする記事を掲載した。

記事は、トルコと米国は60年余りにわたり固い絆で結ばれていたが、このほどトルコがロシアからS-400防空ミサイルの購入を決定したことで米国が激怒し、直ちに厳しい制裁を発動、トルコ向けに製造していたF-35の納品を禁止するとともに、同国企業のF-35生産ラインのシェアを取り消すことにしたと紹介した。

そして、米国による全面的な制裁が同国に与える影響は日増しに深刻になっており、同国最新鋭のT-129武装ヘリコプターがエンジン不足で生産を停止したほか、同国が開発を進めてきたT-FXステルス戦闘機も航空エンジンが手に入らなくなってしまったと説明。

「トルコはNATO(北太平洋条約機構)を利用して米国から無数の恩恵を受けてきたが、状況の変化によって直ちに巨大な代償を支払うことになったのだ」と評している。

一方で、トルコ政府も「F-35Aの機密資料を売り出す」との意思を示し、米国がこれに強く抗議したと紹介。「トルコが製造にかかわっていた部品は決して多くないが、これらの部品には極めて先進的な製造技術が包含されており、これが外部に流出すればたちまち予測不可能なリスクを引き起こす」と解説した。

そのうえで、イスラエルメディアからは「中国やロシアに資料が輸出される可能性が高い。中国からは資料と引き換えにFC-31戦闘機を手に入れるかもしれない。これは米国は絶対に受け入れられない状況だ」との分析が出ていることを伝えた。【8月18日 レコードチャイナ】

**********************

これも「本当かな???」という記事。

本当にトルコがF-35Aの機密資料をロシア・中国に売り出すとしたら、本気でアメリカとケンカすることにもなりますのでいくらなんでも・・・・とも思われます。

いずれにしても、トルコはアメリカとS400やF-35Aで揉めながら、一方でシリア北部クルド人支配地域についてアメリカと協議。

一方で、アメリカの反対を押し切ってロシアからS400を購入するものの、イドリブでは政府軍のトルコ車列攻撃をロシアは支援。

ものごとは単純な単線ではなく、ねじれて絡み合った複線で動いているようです。