(スーダン軍とRSFの紛争により、特にダルフールでは、RSFと連携するアラブ民兵によって多くの地域が焼き払われている。【11月5日 ARABNEWS】 かつてのダルフール紛争時の民族浄化の悪夢が蘇ります)

【「スーダンのことは世界的に忘れられている」】

詳細に報道されているパレスチナ・ウクライナ以外にも、日本ではほとんど報じられることのないまま続く紛争も多々あります。

まったく報じられないのでは知り様もありませんが(そういう紛争が多いのでしょうが)、かろうじてときおり報じられるのがスーダンの内戦。

スーダンでは、今年4月15日、国軍と準軍事組織「即応支援部隊」(RSF)の統合問題を背景に、軍が主導する統治評議会議長のトップ、ブルハン国軍最高司令官と、同副議長でRSF司令官のダガロ氏の権力闘争としての武力衝突が発生して、今もなお続いています。

****スーダン 武力衝突から半年も首都中心に戦闘続く 人道危機懸念****

アフリカのスーダンで軍と準軍事組織が武力衝突を始めてから(10月)15日で半年となります。いまも首都ハルツームを中心に散発的な戦闘が続いていて、和平への道筋が見えない中、580万人以上が国内外での避難生活を余儀なくされ、さらなる人道危機が懸念されています。

スーダンではことし4月以降、軍と準軍事組織、RSF=即応支援部隊の間で武力衝突が続いていて、15日で衝突が始まってから半年となります。

国連によりますと、これまでに少なくとも1200人以上が死亡したほか580万人以上が国内外での避難生活を余儀なくされています。

地元メディアなどによりますと、戦闘が続く地域では食料や医療物資が不足しているうえ、衛生状況が悪化したことによってコレラやデング熱といった伝染病の感染が広がっているということです。

また、武力衝突によって、日本人を含め多くの外国人が退避を迫られ、国際社会による支援活動にも支障が出ていて、さらなる人道危機が懸念されています。

エジプトやサウジアラビアなどスーダンの周辺国は、軍とRSF双方に停戦や和平交渉を呼びかけていますが、双方は戦闘を続ける姿勢を崩しておらず、和平への道筋は見えない状況が続いています。

国連によりますと、これまでに少なくとも1200人以上が死亡したほか580万人以上が国内外での避難生活を余儀なくされています。

地元メディアなどによりますと、戦闘が続く地域では食料や医療物資が不足しているうえ、衛生状況が悪化したことによってコレラやデング熱といった伝染病の感染が広がっているということです。

また、武力衝突によって、日本人を含め多くの外国人が退避を迫られ、国際社会による支援活動にも支障が出ていて、さらなる人道危機が懸念されています。

エジプトやサウジアラビアなどスーダンの周辺国は、軍とRSF双方に停戦や和平交渉を呼びかけていますが、双方は戦闘を続ける姿勢を崩しておらず、和平への道筋は見えない状況が続いています。

国連難民高等弁務官事務所“580万人以上が住む家追われる”

UNHCR=国連難民高等弁務官事務所によりますと、スーダンでは、紛争が起きてからの半年間で、あわせて580万人以上が住む家を追われ、国内避難民となったり、国外に逃れたりしているということです。

このうちおよそ30万人が避難してきた南スーダンでは、多くの人が雨期でぬかるんだ地面に木の枝とシートを組み合わせただけのテントを建てて暮らしていて、水たまりや泥の上にベッドを置いて眠る状況が続いているということです。

また、WFP=世界食糧計画によりますと、食料不足も深刻となっていて、子どもの5人に1人が栄養不足に陥り、ほとんどの家庭が食事を全くとらずに数日間を過ごすことがあるということです。

現地にいるWFPの緊急支援の担当者は「紛争が続く中で国境を越えてくる人々の状況は悪化の一途をたどっている。母親の手の中で眠る子どもたちが翌朝も生きているか分からないという痛ましい事態に直面している」と述べ、危機感を示しています

このうちおよそ30万人が避難してきた南スーダンでは、多くの人が雨期でぬかるんだ地面に木の枝とシートを組み合わせただけのテントを建てて暮らしていて、水たまりや泥の上にベッドを置いて眠る状況が続いているということです。

また、WFP=世界食糧計画によりますと、食料不足も深刻となっていて、子どもの5人に1人が栄養不足に陥り、ほとんどの家庭が食事を全くとらずに数日間を過ごすことがあるということです。

現地にいるWFPの緊急支援の担当者は「紛争が続く中で国境を越えてくる人々の状況は悪化の一途をたどっている。母親の手の中で眠る子どもたちが翌朝も生きているか分からないという痛ましい事態に直面している」と述べ、危機感を示しています

病院で働く日本人「スーダンのこと 世界的に忘れられている」

武力衝突から半年となるスーダンの首都ハルツームの病院で働いている国際NGOの日本人職員が、現地での過酷な医療現場の実態を明かしました。

一時滞在中のフランス・パリで今月5日に取材に応じたのは、「国境なき医師団」の職員としてハルツームの総合病院で現場の取りまとめを務める末藤千翔さんです。

末藤さんが勤務する病院は24時間体制で緊急医療を提供している数少ない総合病院ですが、衝突以降、市内が電力不足に陥ったことで発電機を稼働させて医療活動を続けているということです。

ただ、発電機を動かす燃料も不足していることから、外来や緊急手術にも24時間対応することができなくなっているということです。

また、電力不足の影響で、入院患者の病室では扇風機が使えないことから、蚊を媒介とするマラリアなどの感染のおそれがある中でも患者が子どもを連れて屋外で寝ているということで「最も弱い立場ある患者が病院で厳しい状況に置かれていることは非常に心苦しい状況だ」と話していました。

さらに、ハルツームでは子どもなどの栄養不足も深刻で「栄養失調の子どもは免疫力が落ち、病気になりやすく、さらに病気になると食べ物も食べられずに衰弱する負のスパイラルになっている」と懸念を示していました。

そのうえで「スーダンのことは世界的に忘れられている。いまも首都では戦闘行為が続いていて、多くの人が生活を奪われていることを知って、日本や世界から何ができるか考えてほしい」と話していました。

一時滞在中のフランス・パリで今月5日に取材に応じたのは、「国境なき医師団」の職員としてハルツームの総合病院で現場の取りまとめを務める末藤千翔さんです。

末藤さんが勤務する病院は24時間体制で緊急医療を提供している数少ない総合病院ですが、衝突以降、市内が電力不足に陥ったことで発電機を稼働させて医療活動を続けているということです。

ただ、発電機を動かす燃料も不足していることから、外来や緊急手術にも24時間対応することができなくなっているということです。

また、電力不足の影響で、入院患者の病室では扇風機が使えないことから、蚊を媒介とするマラリアなどの感染のおそれがある中でも患者が子どもを連れて屋外で寝ているということで「最も弱い立場ある患者が病院で厳しい状況に置かれていることは非常に心苦しい状況だ」と話していました。

さらに、ハルツームでは子どもなどの栄養不足も深刻で「栄養失調の子どもは免疫力が落ち、病気になりやすく、さらに病気になると食べ物も食べられずに衰弱する負のスパイラルになっている」と懸念を示していました。

そのうえで「スーダンのことは世界的に忘れられている。いまも首都では戦闘行為が続いていて、多くの人が生活を奪われていることを知って、日本や世界から何ができるか考えてほしい」と話していました。

教育支援活動行うNGO職員「求められているのは停戦」

スーダン南部で教育支援活動を行う日本のNGOの職員は子どもたちの多くはいまも教育を受けられず、受け入れにも限界があるとして厳しい教育環境について語りました。

NGO、JVC=日本国際ボランティアセンターのスーダン事務所の現地代表の今中航さんはNHKのオンラインインタビューに応じました。

今中さんは、スーダン南部の南コルドファン州で子どもたちが正規の学校で学ぶための補習校で教育支援にあたってきましたが、4月の武力衝突を受けた情勢の悪化に伴い、5月に日本に帰国しました。

その後補習校の授業再開に向けて、7月末にスーダンに戻り、現在は北東部のポートスーダンを拠点にしています。

補習校は先月9月中旬に再開できたものの、現地の学校は閉鎖されたままで、教育を受けられなくなった子どもたちやその家族から参加の希望があり、可能な範囲で受け入れているということです。

今中さんは「子どもたちは楽しそうにしてくれていますが、予算やスタッフにも限りがあり受け入れには限界があります。最近は付近の情勢も落ち着かず、子どもやスタッフが心配です」と話していました。

さらに、現地では現在も電力が途絶えた状態で、教育面も含め厳しい環境が続いているということです。

今中さんは「一番求められているのは、停戦です」と述べた上で「スーダンの一般の人たちは誰も戦闘を望んでいません。私たちと変わらない人々が巻き添えになり続けていることを知ってもらいたいです」と訴えていました。【10月15日 NHK】

NGO、JVC=日本国際ボランティアセンターのスーダン事務所の現地代表の今中航さんはNHKのオンラインインタビューに応じました。

今中さんは、スーダン南部の南コルドファン州で子どもたちが正規の学校で学ぶための補習校で教育支援にあたってきましたが、4月の武力衝突を受けた情勢の悪化に伴い、5月に日本に帰国しました。

その後補習校の授業再開に向けて、7月末にスーダンに戻り、現在は北東部のポートスーダンを拠点にしています。

補習校は先月9月中旬に再開できたものの、現地の学校は閉鎖されたままで、教育を受けられなくなった子どもたちやその家族から参加の希望があり、可能な範囲で受け入れているということです。

今中さんは「子どもたちは楽しそうにしてくれていますが、予算やスタッフにも限りがあり受け入れには限界があります。最近は付近の情勢も落ち着かず、子どもやスタッフが心配です」と話していました。

さらに、現地では現在も電力が途絶えた状態で、教育面も含め厳しい環境が続いているということです。

今中さんは「一番求められているのは、停戦です」と述べた上で「スーダンの一般の人たちは誰も戦闘を望んでいません。私たちと変わらない人々が巻き添えになり続けていることを知ってもらいたいです」と訴えていました。【10月15日 NHK】

***********************

欧米からも、日本からも遠いアフリカ奥地の出来事、石油のように特に世界が困るような資源も関係していない、国際的な地政学上も大きな影響がない・・・ということに加え、“これまでに少なくとも1200人以上が死亡”ということで、発生ひと月余りで死者が10倍の12000人を超えているパレスチナ・イスラエル、様々な兵器の見本市・実験場の様相も呈しているウクライナに比べると、スーダンの紛争は低温度でくすぶり続けている状況で、そのあたりが「スーダンのことは世界的に忘れられている」原因・背景でしょうか。

もっとも、死者数などの実態はよくわかりません。

下記報道によれば“米NGO「武力紛争地域事件データプロジェクト」は、4月の衝突開始以降の死者は少なく見積もって1万人以上としている。”とあるように、はるかに大きな犠牲者が発生しているとの見方もあります。

アフリカの奥地でどれだけの犠牲者がでようが、欧米・日本のメディアはあまり大きな関心を払わない・・・あるいは、知ろうとしても情報がない・・・というのが現実です。

“民間人がこの危機の矢面に立たされており、その多くが銃撃戦に巻き込まれ、民族差別の標的にされ、強奪され、レイプされ、食糧不足や医療支援へのアクセス不足の結果、死亡している。双方が相手側の虐待や人道的アクセスの妨害を非難している”【11月5日 ARAB NEWS】

いずれにしても、580万人以上が国内外での避難生活を余儀なくされているなど、住民の生命・生活を著しく脅かして要る点ではパレスチナやウクライナと変わりありません。

【ハルツーム 路上に遺体が散乱】

現在も、首都ハルツームでは路上に戦闘後の遺体が散乱している状況とも。

****紛争激化のスーダン、首都路上に遺体散乱****

スーダンでは、国連がダルフール地方での正規軍と準軍事組織の戦闘の激化に警鐘を鳴らす中、首都ハルツームの一部地区の路上に遺体が散乱している。

ハルツームのナイル川対岸に位置するオムドゥルマン在住の女性は9日、AFPの電話取材に応え、「きのう戦闘があり、軍服を着た遺体が中心部の路上に転がっている」と話した。

この証言は、他の目撃者の証言でも確認されている。

別の目撃者は、域内に唯一開院していたオムドゥルマン北部のナウ病院に砲弾が当たり、勤務していた女性が死亡したと話した。

スーダンでは4月、軍が主導する統治評議会議長のトップ、アブドルファタハ・ブルハン国軍最高司令官と、同副議長で準軍事組織「即応支援部隊」司令官のムハンマド・ハムダン・ダガロ氏が衝突。

ハルツームとその周辺、広大な西部ダルフール地方で激しい戦闘が続いている。

RSFは一つの主要都市を除いてダルフール地方全域を掌握している。

現地では通信が切断されており、RSFの前進により民族的理由に基づく大量殺人が発生する懸念が高まっている。

米NGO「武力紛争地域事件データプロジェクト」は、4月の衝突開始以降の死者は少なく見積もって1万人以上としている。 【11月10日 AFP】

******************

【ダルフール 戦闘再び激化】

首都ハルツーム周辺と並んで紛争の主戦場となっているのが西部のダルフール。

ダルフールは、“ダルフール地方は、2003年に始まった紛争で荒廃した。独裁体制を敷いていたオマル・バシル大統領(当時)に少数民族の反政府勢力が蜂起し、政府がアラブ系民兵組織「ジャンジャウィード」を利用して反撃。数十万人が死亡、200万人以上が自宅を追われた。”という“世界最悪の人道危機”とも呼ばれた悲劇を経験した地域です。

(“数十万人”というアバウトな数ですまされるのが国際社会の関心の薄さと、アフリカにおける情報把握の難しさを示しています。)

しかも、現在戦闘を行っている準軍事組織「即応支援部隊」(RSF)は上記アラブ系民兵組織「ジャンジャウィード」を前身とする組織です。

最近の戦闘は再び激しさを増しているようです。かつての“民族浄化”の悪夢が蘇ります。

下記は隣国チャドで難民支援活動を行う「国境なき医師団」からのアピールです。

****スーダン:西ダルフールで戦闘再燃 約7000人が隣国チャドに避難****

[国境なき医師団]

スーダン・西ダルフール州の州都ジェネイナで、戦闘と民間人に対する大規模な暴力が再燃し、11月1日から3日にかけて、女性と子どもが大半を占める約7000人が隣国チャド東部のアドレに避難を余儀なくされた。

国境なき医師団(MSF)は、その後2日間で36人の負傷者を治療、アドレでのスーダン難民、チャド人双方への人道援助即時拡大の必要性を訴えている。

襲撃の危険の中チャドへ

MSFのプロジェクト・コーディネーターであるアルカッスーム・アブドゥラハマネは「ジェネイナは今年6月にも、悪夢のような暴力の激化に見舞われ、住民の多くは襲撃される危険の中でチャドへの避難を余儀なくされました。その後、街の状況は比較的穏やかになり、他の地域からの避難民を受け入れていましたが、現在、戦闘と恐怖に再び支配されています」と話す。

アドレでMSFのアウトリーチ・コーディネーターを務めるシュテファニー・ホフマンは、「スーダン難民の新規入国者数は、11月に入ってからの3日間で、10月の総数を上回りました。家が壊され、何も持たずにスーダンを離れなければならなかった母子を目の当たりにしたこともあります」と話す。

心身ともに傷を負う人びと

MSFはアドレの国境にある簡易診療所で、子どもにはしかの予防接種や、栄養失調のスクリーニングを行い、専門医療が必要な小児急患はMSFが運営するアドレ病院に搬送し、チャド保健省のスタッフとともに治療に当たっている。

4人の子どもを連れて国境を越えた33歳の女性、アムネさんは「昨晩、妹の家が爆撃されました。隣にあった私たちの家にも燃え移ったので、家族で外に飛び出しました。持ち出せたのはこのドレスだけ。妹の消息は分かっていません」と話した。

アドレ病院には、ジェネイナから逃れた27歳の男性が、手足に複数の銃弾を受けた状態で到着した。道路で襲われた16人のグループの中で唯一の生存者だと話す彼は、死んだふりをして生き延び、別の難民のグループの助けを借りて国境を越えた。

難民となった人の中には、家族の消息を知るため国境から数百メートル離れた場所でスーダンからの新規到着者を待っている人もいるが、そこで初めて家族や友人が亡くなったと知らされる人も多い。MSFは現在、過酷な移動を強いられた難民への心のケアや、飲料用の貯水タンクの設置に当たっている。

紛争から逃れ、再び人道危機の中へ

4月にスーダンで紛争が起きて以降、何百万人もの人びとが住まいを追われた。その多くは避難民としてスーダンにいるが、推定110万人が国境を越えて近隣諸国に避難。その大半は、これまでいくつもの人道危機に直面してきたチャドにいる。【11月10日 時事】

***********************

襲撃の危険の中チャドへ

MSFのプロジェクト・コーディネーターであるアルカッスーム・アブドゥラハマネは「ジェネイナは今年6月にも、悪夢のような暴力の激化に見舞われ、住民の多くは襲撃される危険の中でチャドへの避難を余儀なくされました。その後、街の状況は比較的穏やかになり、他の地域からの避難民を受け入れていましたが、現在、戦闘と恐怖に再び支配されています」と話す。

アドレでMSFのアウトリーチ・コーディネーターを務めるシュテファニー・ホフマンは、「スーダン難民の新規入国者数は、11月に入ってからの3日間で、10月の総数を上回りました。家が壊され、何も持たずにスーダンを離れなければならなかった母子を目の当たりにしたこともあります」と話す。

心身ともに傷を負う人びと

MSFはアドレの国境にある簡易診療所で、子どもにはしかの予防接種や、栄養失調のスクリーニングを行い、専門医療が必要な小児急患はMSFが運営するアドレ病院に搬送し、チャド保健省のスタッフとともに治療に当たっている。

4人の子どもを連れて国境を越えた33歳の女性、アムネさんは「昨晩、妹の家が爆撃されました。隣にあった私たちの家にも燃え移ったので、家族で外に飛び出しました。持ち出せたのはこのドレスだけ。妹の消息は分かっていません」と話した。

アドレ病院には、ジェネイナから逃れた27歳の男性が、手足に複数の銃弾を受けた状態で到着した。道路で襲われた16人のグループの中で唯一の生存者だと話す彼は、死んだふりをして生き延び、別の難民のグループの助けを借りて国境を越えた。

難民となった人の中には、家族の消息を知るため国境から数百メートル離れた場所でスーダンからの新規到着者を待っている人もいるが、そこで初めて家族や友人が亡くなったと知らされる人も多い。MSFは現在、過酷な移動を強いられた難民への心のケアや、飲料用の貯水タンクの設置に当たっている。

紛争から逃れ、再び人道危機の中へ

4月にスーダンで紛争が起きて以降、何百万人もの人びとが住まいを追われた。その多くは避難民としてスーダンにいるが、推定110万人が国境を越えて近隣諸国に避難。その大半は、これまでいくつもの人道危機に直面してきたチャドにいる。【11月10日 時事】

***********************

【現在の戦闘が収まっても国内に取り残される傭兵の問題】

武器のレベルで国軍と差がある準軍事組織「即応支援部隊」(RSF)がこれほど長期にわたって戦闘を継続できているのは、武器支援する外国勢力が存在するからでしょう。RSF指導者はUAEとロシアを含む外国勢力とつながりがあるとされています。

兵士の面で言えば、チャド、中央アフリカ共和国、リビアからスーダン紛争に参加する戦闘員が流入しているとのことで、RSFはこうした戦闘員を利用しているようです。

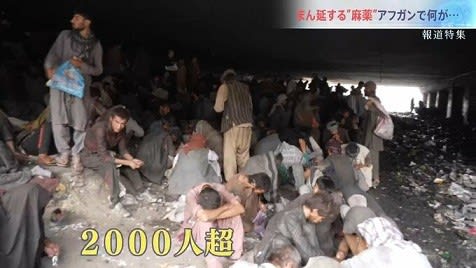

****紛争に苦しむスーダンは、サヘル地域からいかにして戦闘員を引き寄せているのか****

(中略)専門家によれば、スーダンにはアフリカのサヘル地域(北はサハラ砂漠、南はサバンナと熱帯雨林に挟まれた地帯で、西はマリから東はスーダンに至るアフリカ12カ国にまたがる)全域から戦闘員が引き寄せられているという。

このような若者の流入は、その多くが他の紛争や自国での生活基盤の喪失によって自暴自棄に追い込まれた結果であり、アフリカ大陸、中東、そしてそれ以外の地域の安全保障の力学に重大な影響を及ぼす可能性がある。

「これらの勢力は大義のためではなく、単に給料のために戦っている。つまり、彼らは民間人の生命や財産を考慮していないということだ」とワシントンに本拠を置く戦略国際問題研究所アフリカプログラム上級研究員のキャメロン・ハドソン氏はアラブニュースに語った。

約1億3500万人が住むサヘル地域は、ステップ気候で、季節的な降雨と干ばつに見舞われやすいという特徴がある。鉱物資源は豊富だが、指導者の欠如、汚職、地政学的要因などから、極度の貧困に悩まされている。

マリ、ブルキナ・ファソ、そして最近ではニジェールで軍事クーデターが相次ぎ、ダーイシュやアルカイダと関係のあるイスラム過激派組織による長期にわたる反乱と相まって、さらなる不安定化を招いている。

地域経済が、急成長する若者の人口に対する雇用を創出できる状況にないため、サヘル地域は、地域に蔓延する暴力、小火器の拡散、暴力的な過激主義はいうまでもなく、数多くの紛争に対応するために、意思のあるなしにかかわらず、ますます新兵の供給源となっている。

事例証拠によれば、チャド、中央アフリカ共和国、リビア、スーダンのダルフール地域から多くの戦闘員がRSFの隊列に加わるために、荒廃したスーダンの首都ハルツームに集結している。(後略)【11月5日 ARABNEWS】

*********************

国軍とRSFの戦闘が停止すれば問題が収まるかと言えば、そういうことでもないようです。

“現在、戦闘員の流れは西から東へとスーダンの都市中心部に向かって移動しているが、RSFの軍事活動がスーダン中部で停滞すれば、この流れは変わる可能性がある。起こりうるシナリオのひとつは、戦闘員が各々の村に戻り、部族間の紛争や過激化が進むことだ。

「スーダンは、何千人もの失業した傭兵が国内に取り残され、自分たちの生活を維持するために住民を食い物にするという見通しに直面することになる」「このような軍閥主義への回帰は、スーダンの周辺地域を今後何年にもわたって紛争に巻き込む可能性がある」とハドソン氏は言う。”【同上】

パレスチナでの戦争は、こうしたスーダンの危機的状況への国際的関心を低下させるという問題も惹起しています。

“ガザでの戦争とそれに付随する人道危機が国際的な関心を集めている限り、スーダンの交戦勢力への資金、武器、戦闘員の流れを止めようというアピールは聞き入れられず、将来的に深刻な結果を招く可能性がある。”【同上】