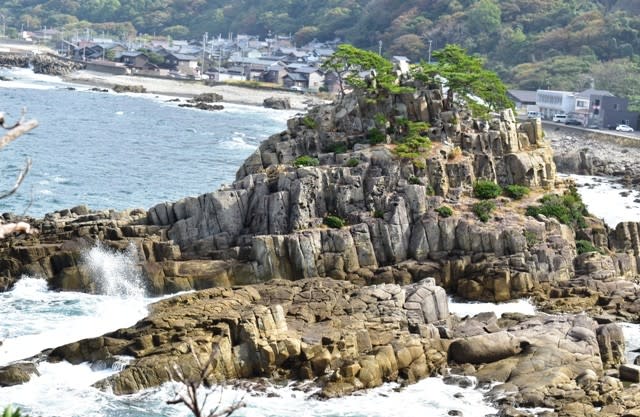

写真撮影:2024/10/29 福井県 越前加賀海岸国定公園 「鉾島(ほこじま)」

写真上:高さ50m やや小規模ながら美しい柱状節理が空に向かっている

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

あいよっこが自動運転において最も気になるのは「技術面の不安」です。イーロンマスク氏によると、「サイバーキャブには充電用プラグが無く、非接触充電を行う」らしく、そういえば道路に充電装置を埋め込んで走行中に充電する、などといったニュースを聞いたことがあります。だとすると自分は寝たり、映画を観たりの状態で、道路と車体間では長時間(?)大きな電力が行き来するわけで、それって電磁波などの影響は気にしなくていいの?

さらにEVは「走る家電」から今や「走るスマートホン」とも称されます。ハンドル・ペダルもない完全自動運転・電気自動車はつまり、道路周辺のあらゆるセンサーやカメラに監視されつつ、ネット経由で運転を制御される、なんだかモノレールみたいな移動体に思えてしかたないです。

その場合最も怖いのは、悪意を持った人が遠隔コントロールすることです。これまで問題視されているように、家電もPC・スマホも、さらに大きなシステムさえも、ネット経由などでセキュリティの壁を簡単に超えて侵入され、サイバー攻撃・サイバーコントロールされています。

問題は車など移動体の場合、直接命にかかわる可能性が高いことなのです。それゆえに完全自動運転技術では、特に「セキュリティの完全防衛技術」の保証が欲しいものです。

それでは完全自動運転・電気自動車以外は遠隔コントロールを拒絶できるのでしょうか?ご承知のようにガソリン車の部品数は電気自動車の10倍多い(約10万点)とされ、電気系統にはAI関連部品数も多いです。(以前調べた時は約3000点だったと記憶するけど、今回検索不可)実際にネット接続やカーナビ・ETCであらゆる車外センサーやカメラ情報を受け取ります。おそらく他者からの遠隔制御も知識やスキルがあれば容易かも?次は一例です。

「IT media News」の「つながるクルマ、自動運転車に潜む脆弱性 不正な遠隔操作でロック解除や始動も…」(2023/1/12 鈴木聖子氏)によると、「脆弱性を発見したのは、Webアプリケーションセキュリティ研究者:サム・カリー氏のチームで、きっかけはメリーランド大学で停めてあった電動スクーターのモバイルアプリをつつきまわして操作した結果、偶然そこにあったすべてのスクーターのクラクション音が発生し、ライトが点灯した」ことだという。

そこで調査をしたところ「過去5年間に製造した自動車はほぼすべて、同じ機能を搭載していた」と気づいた。「もし攻撃者が車両テレマティクスシステムに使われているAPIエンドポイントの脆弱性を発見すれば、クラクションを鳴らしたり、ライトを点灯させたり、遠隔追跡、ロックおよび解除、車両の始動・停止、などの操作が完全に遠隔制御でできてしまう」と警告し、続いてさらに多数の例をあげて脆弱性を指摘しています。

最期に「今回見つかった脆弱性はそれぞれのメーカーが報告を受けて修正を済ませており、既に悪用はできなくなっている」と説明しています。

個人的には、ネットでつながった車や自動運転車などは高齢者の運転にも安心で「何歳まで運転できるのかな~?」と期待も高いです。だけど反面の脆弱性を考えると、結局どっちの選択が正しいの、ということですね?しかしAIやネットワークが危険だから、シンプルな基本デザインに戻りましょう、とはならないでしょうし…。なぜかクラシックカー愛好家の気持ちに共感。

2024/1ラスベガスで開催されたCES(世界最大のテクノロジー見本市)でも注目された「車載ソフトウエアのアップデートを簡単にできる機能」などを充実させて、セキュリティ面の改善もその都度改良されると良いなあ、と期待します。ほんに便利さとリスクのどちらを選択するのか、難しい時代に突入です。

写真:柱状節理はマグマや溶岩が冷え固まるときに収縮して、一般に六角形の柱(時に五角形、四角形もあるらしい)が並ぶ。福井県では「東尋坊」が有名

写真上下:曇り空から奇跡的に青空が広がり、こんなとき「嬉しい!ありがと~」と独り言。

写真下:キンシバイ 艶のある黄色が目をひく

写真下:キンシバイ 艶のある黄色が目をひく

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・