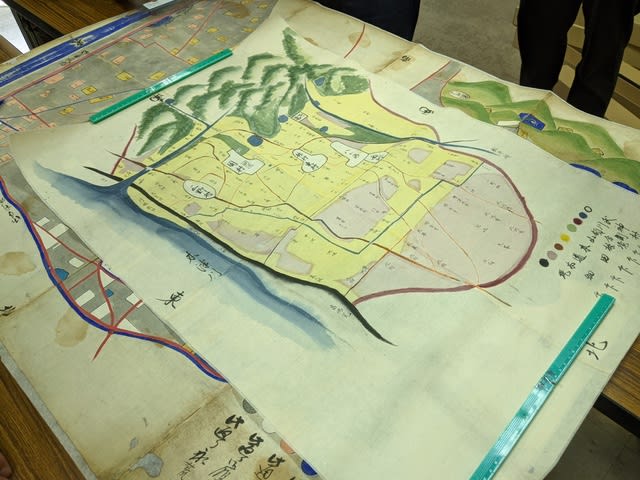

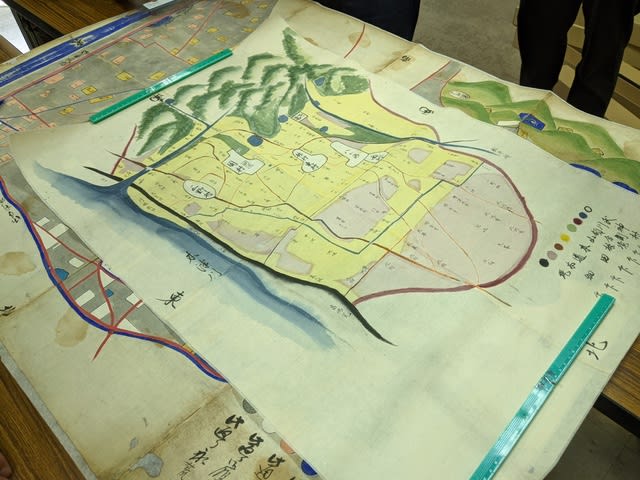

市民ねっと楽学塾「市史編纂でわかる近世以降の京田辺のくらし」に参加した。はっきり言って、大変良かった。これぞ、市を盛り上げるテーマの一つであると再認識した。江戸末期から明治にかけて大住や江津・宮ノ口村の神社、お寺、ちょっとした建物を絵図で確認すると、しかも、現存されている絵図実物を見ながら、ワイガヤをやると大変盛り上がる。若手の職員さんの京田辺のくらしの一端などの説明も市民全体に、もしかしたら、教師や市職員全体が知るべきことかなと思ったほどの、興味津々のものでした。こういう市民にとって、身近で共通的話題で歴史ある京田辺を見直すべきだと思ってきただけに、大変嬉しいものである。問題は、彼らが取り組むべき市史編纂において、もっとも重要な古代(筒城宮、継体天皇)において、大学の先生まかせにならないように、市長や教育長の見解も示してほしいものである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます