避暑も兼ねてデリー国立博物館を満喫した後は、フィローズシャーコトラ(Feroz Shah Kotla) に行った。

全く知らなかったのだが、インド仏跡巡禮という本を読んで知った。

ガイドさんも知らず(知っていたのかもしれないが、名前と遺跡が一致しなかったか?)、地図で首っぴきで調べたら、ラージガートのすぐそこではないか。

本書によれば、フィローズシャーコトラは、朝一で見たイスラム教系のトゥグルク王朝のフィローズシャーが築いた都城の廃墟だ。フィローズシャーは、世界遺産でもあるクトゥブミナールの四層から五層を増築したのだそうだ。その大改造の完成する前年の1356年に、シャーは、デリーの北160kmのトープラーから発見されたアショカ王の石柱をここへ移動し、勝利の塔として建立したのだという。

入口は、ご覧のとおり閉鎖的だ。イスラム教徒以外は、入りにくい雰囲気だ。

廃墟を通り抜けると、芝生の広場があり、その先に、アショカ王の石柱を擁する遺跡が見えてくる。イスラム教徒の憩いの場所になっている。

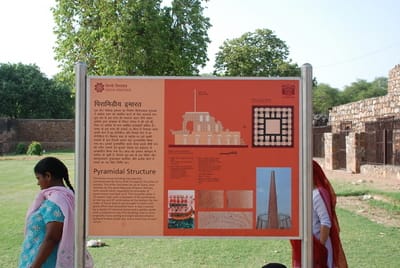

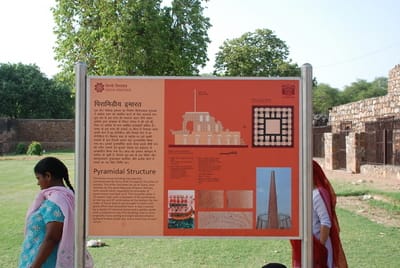

ちゃんと遺跡としての看板もあるのだが、遺跡として見に来る人は見当たらない。遺跡が、イスラム教徒の礼拝の場所になっているのだ。

遺跡の中は、狭い通路を上がって行くことができる。途中で、お祈りをする場所があって、人がすれ違うのもやっとの状況だ。

これも、一人で行くと、入るのに気が引けるだろう。

遺跡の頂上に、アショカ王の石柱があった。先ほど、博物館の横で見たのがアショカ王の石柱だとすれば、2本目だ。

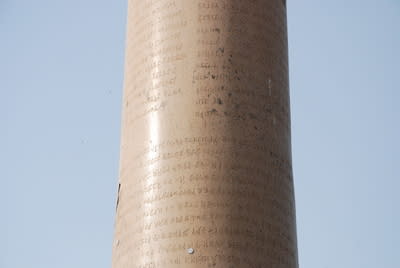

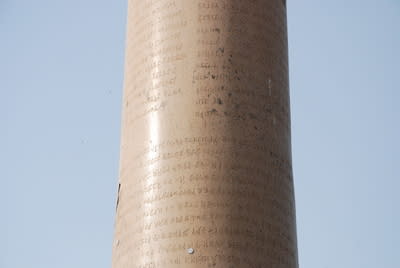

考えてみれば、今回の旅では、その後、サールナート、ブッダガヤ、ヴァイシャーリー、ルンビニ、サンカーシャと、計7本のアショカ石柱を見たが、本石柱が一番文字が多く、綺麗に残っていたように思う。

本書によれば、本石柱は、高さ15m、直径40cm、重量約50t。42の車輪のある車に石柱を乗せて運び(200×42=8400人で)、ヤムナー河岸に運んだ後は、船で、デりーまで運び、そこからこのお城の頂上に立てたのだ。とんでもない技術と労力を要したことがわかる。

石柱には、七章からなるアショカ王の法勅が、ブラフミー文字で刻まれている。

内容は、先ほど、デリー国立博物館で見たものと共通する部分も多い。

法(ダルマ)の遵守を訴えている。

なかなか行く人も少ないだろうが、この石柱は、一見の価値がある。

これで、デリーの猛暑の中での、時間調整の1日は、終了。

この後、ベナレスに向かう夜行列車に乗るため、駅に向かった。

全く知らなかったのだが、インド仏跡巡禮という本を読んで知った。

ガイドさんも知らず(知っていたのかもしれないが、名前と遺跡が一致しなかったか?)、地図で首っぴきで調べたら、ラージガートのすぐそこではないか。

本書によれば、フィローズシャーコトラは、朝一で見たイスラム教系のトゥグルク王朝のフィローズシャーが築いた都城の廃墟だ。フィローズシャーは、世界遺産でもあるクトゥブミナールの四層から五層を増築したのだそうだ。その大改造の完成する前年の1356年に、シャーは、デリーの北160kmのトープラーから発見されたアショカ王の石柱をここへ移動し、勝利の塔として建立したのだという。

入口は、ご覧のとおり閉鎖的だ。イスラム教徒以外は、入りにくい雰囲気だ。

廃墟を通り抜けると、芝生の広場があり、その先に、アショカ王の石柱を擁する遺跡が見えてくる。イスラム教徒の憩いの場所になっている。

ちゃんと遺跡としての看板もあるのだが、遺跡として見に来る人は見当たらない。遺跡が、イスラム教徒の礼拝の場所になっているのだ。

遺跡の中は、狭い通路を上がって行くことができる。途中で、お祈りをする場所があって、人がすれ違うのもやっとの状況だ。

これも、一人で行くと、入るのに気が引けるだろう。

遺跡の頂上に、アショカ王の石柱があった。先ほど、博物館の横で見たのがアショカ王の石柱だとすれば、2本目だ。

考えてみれば、今回の旅では、その後、サールナート、ブッダガヤ、ヴァイシャーリー、ルンビニ、サンカーシャと、計7本のアショカ石柱を見たが、本石柱が一番文字が多く、綺麗に残っていたように思う。

本書によれば、本石柱は、高さ15m、直径40cm、重量約50t。42の車輪のある車に石柱を乗せて運び(200×42=8400人で)、ヤムナー河岸に運んだ後は、船で、デりーまで運び、そこからこのお城の頂上に立てたのだ。とんでもない技術と労力を要したことがわかる。

石柱には、七章からなるアショカ王の法勅が、ブラフミー文字で刻まれている。

内容は、先ほど、デリー国立博物館で見たものと共通する部分も多い。

法(ダルマ)の遵守を訴えている。

なかなか行く人も少ないだろうが、この石柱は、一見の価値がある。

これで、デリーの猛暑の中での、時間調整の1日は、終了。

この後、ベナレスに向かう夜行列車に乗るため、駅に向かった。