ホイールが柔らかく感じた時には こんな方法で硬く仕上げる事が出来ます

スポークの交点を結線し半田付けする ソルダリング

ソルダリングをしたホイール

使う材料は03mm位の針金 昔はこんな物でも中々購入出来なかったので

F(荷札)に付いてる針金を良く使いました

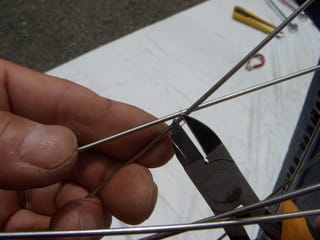

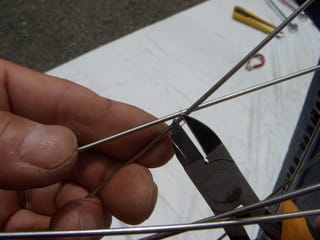

この針金でスポークの各交点を結線します

針金2本で2回巻けば良いでしょう

横から見るとこんな感じです この段階であまり遊びが無い程度に結線しておきましょう

捻ってできたヒゲを切っておきます でもこれは最後でも良いですよ

結線した針金をこの様に半田付けします

ハンダを短時間に綺麗に回すには少しコツが入りますが それ程難しい作業では有りません

半田付け後 私は半田を少し盛りますが 別に針金が見えていても半田が乗っていれば問題は有りません

完成後のホイール

使用する針金は鉄線を使い ステンレスは使わない事、ステンレスには

それ用の半田が必要ですがスポークまで一緒に固着するので良く有りません

銅線は強度不足でこれも避けた方が良いですね

ソルダリングは柔らかく強度の無いリムで スポークが強く張れない時には

大変効果的な方法です

しかし最近のリム自体に剛性が有り スポークのテンションが高いホイールには不向きで

弊害も有る様ですその様なホイールにはされない方が良いと思います

これで貴方の自転車もより良くなるかな?(笑)

スポークの交点を結線し半田付けする ソルダリング

ソルダリングをしたホイール

使う材料は03mm位の針金 昔はこんな物でも中々購入出来なかったので

F(荷札)に付いてる針金を良く使いました

この針金でスポークの各交点を結線します

針金2本で2回巻けば良いでしょう

横から見るとこんな感じです この段階であまり遊びが無い程度に結線しておきましょう

捻ってできたヒゲを切っておきます でもこれは最後でも良いですよ

結線した針金をこの様に半田付けします

ハンダを短時間に綺麗に回すには少しコツが入りますが それ程難しい作業では有りません

半田付け後 私は半田を少し盛りますが 別に針金が見えていても半田が乗っていれば問題は有りません

完成後のホイール

使用する針金は鉄線を使い ステンレスは使わない事、ステンレスには

それ用の半田が必要ですがスポークまで一緒に固着するので良く有りません

銅線は強度不足でこれも避けた方が良いですね

ソルダリングは柔らかく強度の無いリムで スポークが強く張れない時には

大変効果的な方法です

しかし最近のリム自体に剛性が有り スポークのテンションが高いホイールには不向きで

弊害も有る様ですその様なホイールにはされない方が良いと思います

これで貴方の自転車もより良くなるかな?(笑)