時々お詣りするお寺さんの境内で撮った。後で確認してみよう。

↓ こんなに太い幹を持った樹木が植栽されていたんだとビックリ!! どうして伐採されることになったのだろう?

2024/12/17 撮影

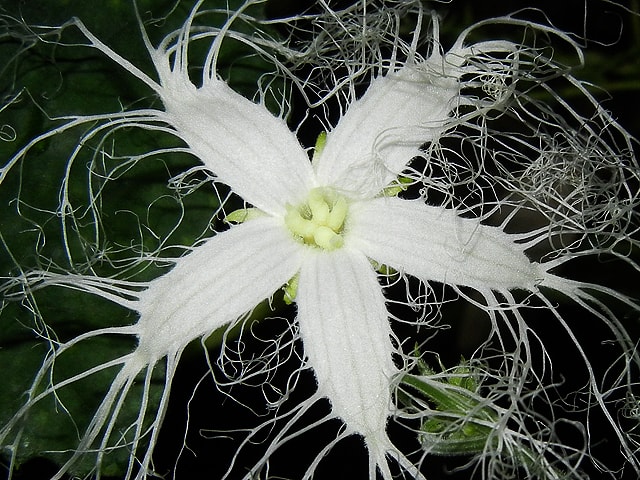

立派なクロガネモチを撮った先のお寺さんに行く途中で撮った。10年以上昔、この花を撮りたくて夫とよく出かけたことを思い出した。ウリ科 カラスウリ属

2024/12/17 撮影

メモ

カラスウリの雌花

2015年8月3日午後7時

長い花筒の根元の膨らみ子房が可愛い。

開花しはじめたカラスウリの雄花( 2015/07/27 午後7時19分頃)

↓ レース状の花弁が一つずつ開いていく、下の3本は昨日咲いた花で、雌花と違ってとても折れやすい。

原産地は中国・日本で、日本では本州・四国・九州に自生する。

・葉はハート型で表面は短い毛で覆われる。

・雌雄異株で、ひとつの株には雄花か雌花かのいずれかのみがつく。

・白色で5弁のやや後部に反り返る花弁は、縁部が無数の白く細いひも状になって伸び、直径7~10cm程度の網あるいはレース状に広がる。

・こうした目立つ花になった理由は、受粉のため夜行性のスズメガ等を引き寄せるためであると考えられる。

・花筒も非常に長く、スズメガ級の長い口吻を持ったガでなければ花の奥の蜜には到達することはできない。

参考サイト フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

綺麗に整備された歩道を行くと見事なクロガネモチに気付いた。樹の下で暫く見入ってしまった。モチノキ科モチノキ属

我が家近くではあちこちのお宅でクロガネモチを植栽されているが、昔からの地元のお宅の樹は見上げる程に大きいものが多い。

2024/12/17 撮影

冒険のとりで周辺のラクウショウ(落羽松)

スギ科 ヌマスギ属 別名「ヌマスギ(沼杉)

2024/12/04 14:35

↓ テニスコート周辺のラクウショウ(落羽松)

↓ 郷土の森周辺のラクウショウ(落羽松)

↓ メタセコイアの紅葉も進んだ

野球場近くのイチョウとのコラボ 落ち葉の絨毯も見事

ニシキギ科ニシキギ属 別名「ヤハズニシキギ」

2024/12/04 14:17 撮影

野球場横のイチョウ並木(2024/12/04 24:20 )イチョウ科 イチョウ属

↓ 側に植栽されているニシキギとイチョウの落ち葉の絨毯

↓ 良く見るとギンナン(銀杏)が多数

↓ 体育館横の高台のイチョウ

↓ 横を見るとコナラの黄葉も

↑ 体育館前から管理センター方面

イチョウの黄色・コナラの橙色・モミジの赤色のコラボが見られる。↓ コナラの橙と緑、モミジの赤

↓ 振り返ると、コナラは黄色にモミジは橙色に輝いて見える

↓ 大きなイチョウの樹のある高台から見る

↓ 池から見た風景

↓ さくら橋を渡って冒険のとりで方面

↓ 帰り際 体育館の窓に映った紅葉(12/04 15:00 頃)

バラ園と日本庭園の間のイロハモミジが見頃を迎えた。庭園入り口から池方面を見る。

↓ 振り返ってドッグラン方面を見る。右側のモミジはノムラモミジで紅葉が進んでいた。

↓ 真っ盛りのイロハモミジ

↓ 庭園内 外国人の見学者が多かった

2024/12/04 14:00 頃撮影

水辺公園のユリノキはそれほど樹高は高くないが今年は沢山の翼果を付けた。モクレン科 ユリノキ属別名「チューリップツリー」

メモ

ユリノキの花は(2014/05/20 撮影)

花被片は9個、外側の3個は緑白色の萼状だが散りかけている。

内側の6個は花弁状で黄緑色を帯び、基部にオレンジ色の斑紋がある。

雄しべは線形、雌しべは円錐形の花床に多数つくが、この画像では見えない。

水辺公園でひときわ目立つ黄葉

スギ科 ヌマスギ属 別名「ヌマスギ(沼杉)」

↓ 沢山の実

↓ 色々な顔がある

メモ

「山渓ハンディ図鑑5樹に咲く花」によるとラクウショウの球果は、直径2.5~3cmで、10~11月に緑白色から褐色に熟す。果鱗は10~12個、各果鱗に2個種子が付く。熟すと果鱗が開いて種子を出す。種子は長さ1.2cmほどで、いびつな翼がある。

ラクウショウの枝葉( 2014/11/22 柏の葉公園で撮影)

葉は互生(メタセコイアの葉は対生)

近所の土木会社の敷地に植樹されている。毎年見事だ。今度樹齢を聞いてみようと思う。モチノキ科モチノキ属

メモ

「山渓ハンディ図鑑樹に咲く花」によると、クロガネモチは雌雄異株。赤い実が人気で、庭木や公園樹・街路樹など雌株が多い。果実は核果で、径約6mm、中には核が4~6個入っている。名前の由来は、樹皮から鳥もちが採れ、葉柄や本年枝が紫色を帯びることから。