クルーズ産業編では、「ピア象の鼻桟橋」を出航後

大桟橋を過ぎてから横浜港の代表的な埋め立て地である山下埠頭、

大黒ふ頭を見ながらベイブリッジへ。

横浜港のシンボルであるベイブリッジをくぐり本牧ふ頭のコンテナバースへ。

荷役に携わる船舶やガントリークレーン見学。

再びベイブリッジをくぐり、大黒ふ頭や瑞穂埠頭(今でも横浜港内に残る米軍基地ノースピア)、

みなとみらい地区、海上保安庁、赤レンガ倉庫を見ながら象の鼻桟橋へ。

↓ ピア象の鼻桟橋を出航

↓ 変わった形の遊覧船が前を航行していた

↓ まさに、「象の鼻」。先端に女子校生。右奥が大桟橋。

↓ 大桟橋。客船寄港数日本一を誇る「くじらの背中」。日本の海の表玄関。

船は大桟橋を回るように航行。

↓ 大桟橋の先端、くじらの口

↓ 山下埠頭。市街地に隣接し、港湾関連サービスの要。氷川丸、マリンタワーも見える。

↓ 横浜ベイブリッジに近づく。

本牧ふ頭(右側)と大黒ふ頭(左側)を結ぶ長さ800m、

海面から橋桁までの高さ55m、上下2層構造の斜張橋。

↓ ベイブリッジの右奥にガントリークレーンビュースポット有り

↓ ベイブリッジの下をくぐる

↓ 振り返ると

↓ 本牧ふ頭

↓ 各種ガントリークレーン

ガントリークレーンは、船の荷の積みおろしをする。

↓ 巨大クレーンを操作する人は、小さく見える箱の中にいた。

↓ 船は向きを変えて、ベイブリッジ方面に舳先を向ける。左側に本牧ふ頭のガンクレーンが見える。

↓ 大黒ふ頭、船の安全を指示する?

これは一体何?

↓ 大黒ふ頭は、首都圏の自動車等の輸出拠点

↓ 右側の運搬船に自動車の積み込み中

↓ 正面に横浜ベイブリッジが見えてきた。沖赤灯台。

↓ 再びベイブリッジの下をくぐる

↓ 右に大黒ふ頭を見ながら進む

↓ 横浜・さとうのふるさと。かつては、精糖工場で見学コースもあったようだが

平成16年5月20日閉館となった。

↓ 瑞穂埠頭。通称「ノースピア」と呼ばれている米軍基地。

岸壁から30mが立ち入り禁止区域だそうだ。

横浜港のどこからでも見えるハマウイング。発電能力300万kw

↓ 振り返って、ベイブリッジ方面を見る

↓ 海上保安庁。ドラマや映画「海猿」で脚光を浴びた。

まず、「やしま」が見えてきた。

↓ 右に「やしま」左に「しきね」が見えてきた

↓ みなとみらい地区の代表的な建造物を背景に「しきしま」が見えてきた

「しきしま」は、世界最大の巡視船。平成4年竣工。

プルトニウム輸送護衛任務も担当した

↓ 象の鼻桟橋へ向かう

途中でちょっと天気が変わりそうだったがたいしたこともなく、45分関のクルーズ終了。

長い記録終わりまで閲覧有難うございました。

コメント欄閉じています。

船を下りてからリザーブ号をゆっくり撮影

クルーズ「歴史編」では、横浜開港の地「象の鼻桟橋」を出航し、

横浜赤レンガ倉庫、大桟橋、山下公園などの横浜の観光スポットを

めぐりながら、その成り立ちや歴史を紹介してくれた。

船に乗る前に見た「象の鼻テラス」からの横浜港の景色。

画像クリックで拡大。

↓ピア象の鼻桟橋

ここへクルーズ船リザーブ号がくる

動画でご覧下さい

↓ リザーブ号

↓ 出航してすぐ見えた象の鼻テラス方面

横浜税関、神奈川警察、ランドマークタワー、クイーンズスクエア横浜、コスモクロック、

横浜グランドインターコンチネンタルホテル(風をはらんだヨットの帆を意識)等

象の鼻は歴史上の名称をイギリス波止場・象の鼻という

横浜開港の地

↓ アッと言う間に大桟橋横を通過

大桟橋は歴史上の名称をメリケン波止場・鉄桟橋という

横浜港初の大型船が横付け可能な桟橋

↓ 大桟橋正面?の大きな「鯨の口」

↓ 大桟橋を出航した大型客船ロイヤルウイング号とベイブリッジ

↓ シーバス

↓ ベイブリッジと客船ロイヤルウイング号とシーバス

↓ 山下公園と氷川丸

山下公園は歴史上の名称をフランス波止場跡

関東大震災の瓦礫を埋め立てて建設

↓ 「ペリーポイント」と言われる1854年ペリー横浜上陸時の艦隊停泊地を通過後、

瑞穂埠頭内にある「ハマウイング」高さ78m、発電能力300万kw。

↓ コットンハーバー

歴史上の名称は神奈川湊・神奈川台場

古くから賑わっていた東海道の宿場町

神奈川台場は勝海舟が設計した砲台設置場所

↓ みなとみらい地区

歴史上の名称は横浜船渠(センキョと読み、ドックのこと)

開港時はまだ海であったが、陸地へ変貌

↓ ぷかり桟橋

「海上旅客ターミナル」という船名の種類は「係留船」、横浜港遊覧船発着場

↓ 新港埠頭

歴史上の名称は新港埠頭

1899年より埋め立て開始、大型船も横付け可能な13パースを整備

↓ 海上保安庁。日本最大の第三管区横浜海上保安部海上防災基地

↓ 右側に「しきね」、左側に「やしま」

↓ やしま

↓ 右側に「やしま」、左側に「しきね」

↓ 赤レンガ倉庫

歴史上の名称は赤レンガ倉庫。正式名称は新港埠頭保税倉庫

↓ 象の鼻テラスに遠足の小学生

↓ ピア象の鼻桟橋に着岸する直前、象の鼻テラス・みなとみらい地区・赤レンガ倉庫を見る

閲覧有難うございました。

この後、産業編クルーズに参加。

コメント欄閉じています。

横浜港の歴史と産業を海の上から探訪するクルーズがあることを知り参加した。

クルーズは歴史編(12時~12時45分)と産業編(13時~13時45分)に分かれる。

料金大人1名一便のみ1200円、二便セットで2000円。

2013年1月25日(金)

コース

船は象の鼻テラスの「ピア象の鼻桟橋」から出航する

↓ みなとみらい線日本大通り駅下車。象の鼻テラスへ向かう。

↓ 目の前をあかいくつバスが通過(いつかこれにも乗ってみたい!)

↓ 横浜市開港記念会館

時計塔の高さは36mあり、「ジャックの塔」の愛称で呼ばれる。

「キングの塔」(神奈川県庁本庁舎)、「クイーンの塔(横浜税関本庁舎)と

共に横浜三塔の一つ。

↓ 横浜税関(クイーンの塔)を見ながら

↓ 正面には税関イメージキャラの「カスタム君」、麻薬探知犬をイメージしたキャラ。

入場無料とのことだが今日は通過。

↓ この通りの右方の象の鼻テラスへむかう

↓ 象の鼻テラスからみなとみらい地区方面

↓ 赤レンガ倉庫方面

↓ 新港埠頭方面

↓ 大桟橋と象の鼻

↓ 大桟橋

↓ 横浜ベイブリッジ方面

↓ クルーズ船リザーブ号

↓ 「ピア象の鼻桟橋」とリザーブ号、これに乗船

次ぎは船から横浜再発見歴史編の景色へつづく。

一週間前に降った初雪がまだ一部残っている庭に

スズメが二羽餌探しにきていた。

この後、何かをくわえて飛び立った。

近年スズメの数が激減しているそうなので、

我が家を訪ねてくれるスズメは貴重な存在だ。

↓ 日当たりの悪い場所は、この通りの雪。

↓ 夜は覆いをかけてある植木鉢のチューリップは、芽を出し始めた。

人間は久しぶりの大雪にあたふたしたが、

植物はちゃんと春を感じているようだ。

柏の葉公園のクチナシ(梔子)の樹も綺麗に刈り込まれていた。

刈り込まれた葉の間から可愛い実がのぞいていた。

先端には、萼片のなごりが6本、針状についている。

また側面にははっきりした稜が突き出ている。

このクチナシの実は周りの葉とともに、萼片の名残りも刈り取られていた。

アカネ科クチナシ属

2013年1月13日

↓ 葉の奥の方で、寒さに耐えて、ひっそりと咲くクチナシの花

↓ 丸く刈り込まれたクチナシの木

果実が熟しても割れないため、「口無し」という和名の由来となっている説もある。

クチナシの実は料理の着色料や薬用にも使われたいる。

参考サイト Wikipedeiaクチナシ ⇒ クリック

体育館からの帰り、雪の上で餌を探しているハクセキレイ(白鶺鴒)に出会った。

2羽いたが、それぞれが勝手な方向に動き回るので、なかなか一緒には撮れなかった。

スズメ目セキレイ科

2013年1月16日

↓ 可愛らしい仕草に思わず顔がゆるむ

↓ こちらは元気に雪が融けた車道を二足歩行

ほんの一瞬の出会いだったが、なんとか撮れたのはラッキーだった。

ハクセキレイの特徴は

頭から肩、背にかけてが黒色または灰色、腹部は白色だが胸部が黒くなる。

顔は白く、黒い過眼線が入る。

セグロセキレイ(背黒鶺鴒)と似ているが、ハクセキレイは眼下部が白いことで判別。

参考サイト BIRD Fan 日本野鳥の会

柏の葉公園の日本庭園前に植栽されたメタセコイアは、全て葉を落とし、

美しい裸の樹形を見せてくれた。

天へむかって伸びるスマートな枝に、小さな果実が多数ぶらさがっている。

直径約1.5cm程のやや長い球果なので、下からは非常に撮りにくい。

スギ科メタセコイア属

2013年1月13日

↓ 美しい樹形のメタセコイア

↓ 高い樹の上のほうでゆらゆらする球果

メモ

●中国南西部原産。

●落葉高木、日本では高さ20m、直径50cmほどになる。

●樹皮は赤褐色。縦に粗く裂けて剥がれ落ちる。

●枝は、初めは赤みを帯びた緑色で無毛。後に褐色~灰褐色になる。

●葉は側枝に対生する。

●葉身は2~3cm。幅約1mmの扁平な線形でやわらかい。

●秋になると、赤褐色に色づき側枝ごと落ちる。

●花は雌雄同株。

●球果は直径約1.5cmのやや長い球形。

●生長が早く、樹形が美しいことや、生きている化石として有名なので、

公園樹や街路樹として植えられている。

山と渓谷社ハンディ図鑑「樹に咲く花」より

柏の葉公園のラクウショウ(落羽松)のあるゾーンは、

一ヶ月位前は除染のために入れなかった。

今回は除染も済み、綺麗な落ち葉の絨毯が見られた。

スギ科ヌマスギ属

2013年1月13日

↓ さくら橋の方から眺めると

↓ さくら橋を渡り、左がわから眺めたラクウショウの絨毯

↓ 右側を眺めると

↓ 大木の根元に可愛い気根

↓ ラクウショウの樹皮とプレート

閲覧有難うございました。

コメント欄閉じています。

1月14日、今年初めての大雪となった。

大堀川緑地にも、20cm以上積もった。

アルがいたときには、だれも歩いていない雪の上を

真っ先に歩いたことを思い出した。

↓ 駒木橋から上流

↓ 駒木橋から下流

↓ 数を減らしているスズメが、大堀川斜面で餌を探す

↓ 近所のかたの家庭菜園

↓ 庭のワンコたち

今日は終日雪掻きに追われた。

朝から気温が低かったので積もった雪が堅くなり、さらに

車の轍のあとは氷状態になっていたので、

雪掻きシャベルがスムーズに通らない。

陽が当たって、少しずつ融け出すのを待って、道路の端に雪を集めた。

今晩も気温が低くなるそうなので、一度ゆるんだ雪が再度凍る。

明日も道路は滑りやすく気をつけて歩こう。

閲覧有難うございました。

コメント欄閉じています。

柏の葉公園の温室でゴクラクチョウカ(極樂鳥花)が開花していた。

原産地は南アフリカのケープ地方。

日本には明治時代の初期に渡来。

和名の由来は「極楽鳥」の鶏冠にたとえたもの」

長い茎のように見えるのは葉の柄。

バショウ科ゴクラクチョウカ属

2013年1月13日

↓ 黄橙色の鶏冠のように見えるものが萼片

くちばしのように見えるものが苞(花の付け根につく葉が変形したもの)

真ん中に見える濃い青いものが花弁

↓ つぼみ

現在では、温室に咲く定番となっているが、柏の葉公園では初撮りだった。

柏の葉公園のマンサク(万作)は、管理が良いからか今年も沢山の蕾がついた。

マンサク科マンサク属

2013年1月13日

↓ マンサクの冬芽と蕾

冬芽は鱗片に包まれておらず(裸芽)、星状毛に覆われている。

2月下旬から3月になると、満開の花が見られるだろう。

おまけ

↓ 2009年2月24日撮影のマンサクの花

閲覧ありがとうございました。

コメント欄閉じています。

柏の葉公園のソシンロウバイ(素芯蝋梅)とロウバイ(蝋梅)はかなり開花が進んだ。

近くによると、良い香りがし、癒される。

写真では分かり難いが、手前にソシンロウバイ、奥にロウバイがある。

ソシンロウバイの花は花びらから花の中まで黄色い色をしている。

がくと花弁の区別が不明瞭で、蕾を覆っているがくは褐色だが、

開花時には内側のものが伸びて大きくなり、伸びた部分は黄色になる。

ロウバイ(蝋梅)の花は、花の内側の花被片が小型で暗紫色。

花はややソシンロウバイよりも小さめ。

花弁もやや細く、花の形が少々ばらけている感じ。

ロウバイ科ロウバイ属

2013年1月13日

↓ 雌性先熟なので、先ず雄しべが開いている。この後、開いた雄しべは閉じて雌しべにひっつく。

今回引っ付いた写真は撮れなかったが昨年のブログでアップ ⇒ クリック

↓ ロウバイ(蝋梅)の花

このロウバイも開花したばかりなのか、雄しべが開いている。

↓ 内側の暗紫色の花被片が透けてみえる

恒例になっているサークルの七福神巡りは、今回で11回目になった。

今年は、新宿山の手七福神めぐり。

巡拝路は、昭和中期に入ってから創設されたとか・・・

新宿区内の山の手地区をめぐる約8km。

パンフレットによると、通年のご開帳で約2時間半でまわれる。

コース

新宿駅南口 ⇒ 霞関山太宗寺_布袋尊 ⇒ (花園神社)⇒ 稲荷鬼王神社_恵比寿 ⇒

抜弁天厳島神社_辨財天 ⇒ 春時山法善寺_寿老人 ⇒ 大久保山永福寺_福禄寿 ⇒

大乗山経王寺_大黒天 ⇒ 鎮護山善国寺_毘沙門天 ⇒ JR飯田橋駅

↓ 新宿駅南口午前10時7分出発

新宿御苑横を通過約16分ほどで

霞関山太宗寺_布袋和尚 (10:23~10:33)

↓ 不動堂

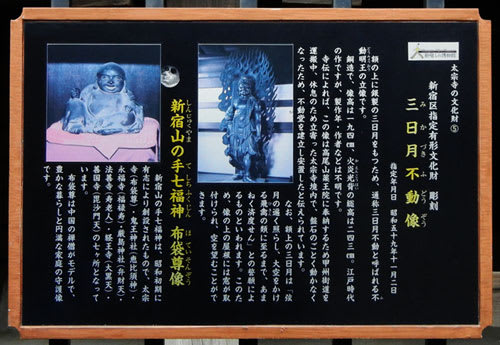

↓ 布袋尊像と三日月不動尊

↓ 三日月不動尊

↓ 布袋尊

↓ 三日月不動尊と布袋尊の解説 拡大版 ⇒ クリック

↓ 焔魔堂

↓ 中は見なかったが、閻魔大王と奪衣婆像安置。解説のみアップ。

閻魔像 拡大版 ⇒ クリック

奪衣婆像 拡大版 ⇒ クリック

↓ 門を入るとすぐ右手にお地蔵さま

江戸六地蔵3番。1712年建立。甲州街道の旅人を見守る。

↓ 不動堂の左側には塩かけ地蔵

↓ 近代的建築の本堂

霞関山太宗寺から途中花園神社(10:49~10:57)にお詣りして、約12分ほどで

稲荷鬼王神社_恵比寿 (11:09~11:17)

↓ 稲荷鬼王神社

↓ 恵比寿。稲荷鬼王神社では、ご開帳はなし。

↓ 珍しい水琴窟(天水琴)

↓ 水琴窟の解説 拡大版 ⇒ クリック

↓ 珍しい鬼の頭上に水盤

↓ 親子の狛犬

稲荷鬼王神社から約14分ほどで

抜弁天厳島神社_辨財天 (11:31~11:35)

↓ 横断歩道から見える抜弁天厳島神社

↓ 厳嶋神社は、境内を南北に通り抜けられることから「抜弁天」と呼ばれる。

↓ 辨財天。厳嶋神社では、ご開帳はなし。

抜弁天から約3分ほどで

春時山法善寺_寿老人 (11:38~11:43)

↓ 入口から本堂

↓ 本堂

↓ 寿老人

↓ 浄行菩薩

法善寺から約3分ほどで

大久保山永福寺_福禄寿 (11:46~11:55)

↓ 入口から

↓ 福禄寿。内側にさらに小扉があり、少し空いていたが、お姿は良く見えなかった。

永福寺から約20分ほどで

大乗山経王寺_大黒天 (12:15~12:20)

↓ 経王寺入口。

↓ 大黒天

大黒天さんは、1月1日~7日と年6回の甲子の日のみご開帳

経王寺から約22分ほどで

鎮護山善国寺_毘沙門天 (12:42~12:48)

↓ 入口から本堂

毘沙門天は本堂内、向かって左側に祀られ、

正月の初寅・二の寅、5月と9月の初寅の日にご開帳

今年は1月12日(土)

↓ 毘沙門天を祀る寺院は狛犬の代わりに虎の像を置くことが多く、善国寺も然り。

今回参加者28名

無事にお詣りを済ませ午後1時近くに解散。

サークルの都内七福神巡りはあと二カ所残っているそうだ。

今回が約8kmのコースだったが、来年は10kmのコースになるかも?

今年も、怪我をしないように、しっかり足腰を鍛えておかなくては。

農家の生け垣のマサキ(柾木)に沢山の果。

ニシキギ科ニシキギ属

2013年1月

↓ 直径6~8mmの球形の果、4裂する。

種子は橙赤色の仮種皮に包まれ、落ちずにぶらさがる。

↓ これから裂開する果実の様子

↓ 離れた地点でも、ひと目と豊作がわかる。

メモ

・北海道南部以南、九州までの海岸近くの森に生育する。常緑低木。

・刈り込みに強く、密生することから生け垣や庭木としてもよく用いられる。

・斑入りのものもある。

・葉は厚く、強いつやがある。葉先が尖らず、丸っこい葉に低い鋸歯があり、葉柄は短く、対生。

・若い茎は緑色。

・花は黄緑色で小さく目立たない。

・秋に果実が熟すと裂開して橙赤色の仮種皮におおわれた種子があらわれ美しい。

・マサキの葉を餌とする昆虫としてはハチによく似たガの一種であるミノウスバが目立つ。

晩秋に羽化して昼間に飛び回り、先のほうの細い枝を取り巻くように卵塊を産みつけ、

翌春孵化した幼虫は集団のまま膨らみつつある新芽に食い込む。

少し大きくなると成長した葉も集団で蚕食するので、部分的に葉が食い尽くされて食害箇所がよく目立つ。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より