毎年の10月12日の宵宮に古式ゆかしく題目立(だいもくたて)を奉納する奈良市旧都祁村の大字上深川。

氏神さんを祀る八柱神社に向かって奉納する。

例祭は10月13日。

かつては旧暦の九月九日であった。

宵宮の行事に奉納芸能として題目立が行われるのである。

八柱神社には座講・氏神講・オトナ講と呼ばれる家筋からなる22軒の宮座があった。

題目立は数え年17歳になった青年男子をナツケ(名付け)と呼ぶ座入り(村入り)した家筋の長男が奉納していた。

やがて、宮座は村座に改正された。

明治21年ごろのことである。

村座に改められ村人のすべてが座につくようになって現在に至る。

題目立の起源は明らかでないが、上深川に残る最も古い記録は演目「大仏供養」の詞書中の一冊「番帳并立所」のあとがきにある。

「豈享保拾八癸丑年(1733)二月吉旦、古本之三通者及百九年見へ兼亦ハ堅かなにて読にくきとて御ん望故今ひらかなにて直置申候御稽古のためともならハ浮身の本望と住(任)悪筆書写ものなり野洲(下野)沙門教智寛海当村於元薬寺書之者也」である。

八柱神社下境内に建つ元薬寺(がんやくじ)の当時の僧侶である教智寛海が書き記した文である。

享保十八年より百九年前は寛永元年(1624)。

古本が三通あったということだ。

僧の教智寛海は難読のかたかな書きをひらがなに書き改めたということである。

上深川に残る題目立は三曲。「大仏供養」、「厳島」、「石橋山」を伝承しているが、今から四十数年前からは「大仏供養」、「厳島」の2曲を演じるようになっている。

史料によれば毎年交互に替わるとあるようだが、実際はそうでなく例年が「厳島」。

神社の造営(ぞーく)事業の前後のある年に「大仏供養」をしていると聞いた。

この件は今夏の7月3日に元薬寺で行われたゲー行事の際に聞いた。

今年の宵宮の題目立は久しぶりに「大仏供養」をされると知って訪れた。

前後といえば造営(ぞーく)事業であるが、直近は平成26年の4月26日である。

お伊勢さんのように20年に一度の造営(ぞーく)事業ではなく18年の廻りである。

造営(ぞーく)事業をされる3年前の平成23年に奉納された曲が「大仏供養」だった。

つまり、平成22年までは毎年が「厳島」だった。

翌年の平成23年が「大仏供養」。

24年、25年、26年(※造営)、27年の期間は「厳島」。

そして今年の平成28年が「大仏供養」であった。

平成18年3月に奈良地域伝統文化保存協議会が発刊した『都祁上深川・八柱神社の祭礼と芸能』によれば造営(ぞーく)事業があれば、その年から3年続いて「厳島」を奉納するとある。

奈良市のHPにも掲載されているが、ほぼ同文のような口調で書いてあったが実際は違っていた。

実は平成23年の際に以前に「大仏供養」を演じた年を聞いていた。

それは平成4年、6年であった。

造営事業は平成8年。

つまりそのときの状況によって固定でもなんでもなく村が決断されての事業年であったのだ。

こうしてみれば次回に「大仏供養」を演じられるのは15、6年後になることだろう。

そうであれば私が生きている可能性は低い。

この年の私の年齢は65歳。

仮に15年を想定したとしても80歳。

難しい年齢である。

「厳島」を演じる人数は8人。

ところが「大仏供養」は9人。

演じる台本も長編で2時間以上もかかる。

練習もさることながら演者の人数も確保しなければならない。

ずっと昔は隔年であったが、少子化の関係もあって現在は前述した期間を開けて演じている。

大仏供養に登場する人物役は(源)頼朝、梶原平蔵、はたけやま(畠山)、和田の吉盛、ほうせう(北条)、泉の小次郎、井原佐衛門、佐々木四郎、(平)景清の9人。

曲目は、とふ(どう)音に頼朝と梶原の入句を入れて三十八番まである。

ちなみに登場する語りの数が一番多いのは、8曲のはたけやま。

次が景清の7曲。

その次は5曲の泉の小次郎。

3曲は梶原平蔵、和田の吉盛、ほうせう、井原佐衛門。頼朝と佐々木四郎は2曲だ。

ベテランは何度も登場するが、入りたての若者は数曲。

とはいっても頼朝や梶原平蔵の台詞がとにかく長い。

短い台詞の3倍もある。

佐々木四郎もそうである。

はたけやまと景清は曲数も多いし長丁場の語り。

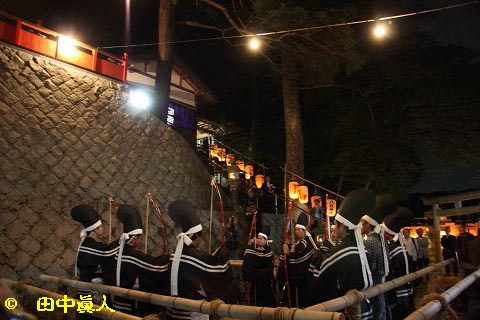

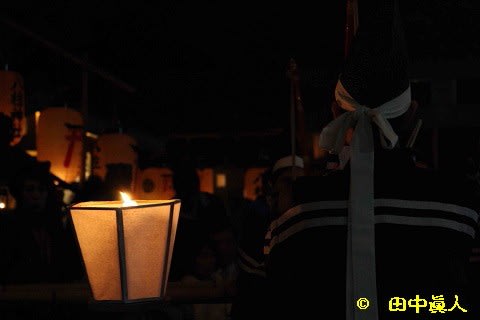

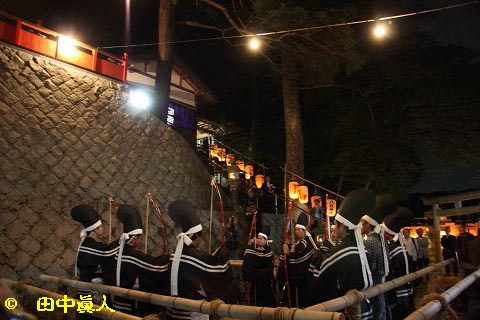

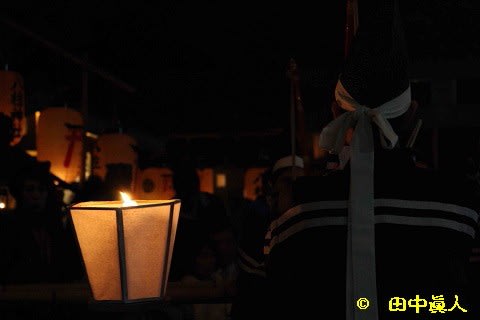

青年男子の立ち振る舞いを導く明かりが灯った。

火を点けた一本のローソクをもつ長老の「ミチビキ」が先導する。

八柱神社下に設えた舞台に向かって先導する。

写真を見ればわかるが、楽屋である元薬寺の出入口ではなく縁から出発したのである。

菰敷きの道は神聖な道であるだけに跨ぐことはあってはならない。

後続についた3人は白衣浄衣姿。

3人は舞台を見下ろす場に座って縁者の出番を役名で呼びだし役の「番帳さし」である。

舞台へ入場する道中に謡われる「ミチビキ」唄がある。

「わがちように 弓矢の大将はたれたれぞ よんのげにもさりさり 頼朝兵衛殿に まさる弓とりなかりけり ようそんのう」である。

演者は所定の位置につく。

長老は奉燃八王子大明神と記された燈籠にみちびきの火を遷す。

氏神さんに向かって拝礼すれば、すぐさま番帳さしの呼び出し第一声の「一番、頼朝」。「わーれーはこれー せぇーいーわーてーんのうのー じゅぅだーいーなーりー・・・」と長丁場の演目が始まった。

場を清めるような謡いぶりに耳を澄ませば奉納されていく特徴ある謡いの声が聞こえる。

一番の頼朝、二番の梶原平蔵、三番のはたけやま(畠山)だけでも15分かかる長回しの台詞に息をひそめる。

同じく白衣浄衣姿の神主は社殿前で耳を澄ませていた。

社務所の前に並べたお供えの数々。

大多数は献酒であるが、米一俵もある。

それは村の営農組合が奉納した奈良のお米である。

独特の謡いに特徴がある題目立。

例えば一番・頼朝の「・・・こーとーことくもーーようし そうーろうえやー やっ」である。

詞章は「・・・ことくもーーようし そうーろうえやー」であるが、最後に「やっ」と気合を込めた声があるのだ。

二番・梶原平蔵の「・・・じゅうーろーくーまん はーせんきーにーて そうろうなりぃ いっ」も最後に「いっ」がある。

つまり詞章の最後にその台詞の最後の詞と同じ同音を用いて気合の入った詞が付加されるのである。

その在り方は役目の終わりを示す詞なのであろうか。

「いっ」と詞があって次の三番・はたけやまが謡っていた。

4番は和田の吉盛、5番・ほうせう(北条)、6番・泉の小次郎、7番・とふ(どう)音。

8番・ほうせう(北条)、9番・梶原平蔵、10番・井原佐衛門、11番・はたけやま(畠山)、12番・佐々木四郎、13番・はたけやま(畠山)、14番・泉の小次郎、15番・頼朝、16番・泉の小次郎、17番・和田の吉盛、18番・はたけやま(畠山)、19番・泉の小次郎、20番・梶原平蔵、21番・はたけやま(畠山)、22番・井原佐衛門、23番・佐々木四郎、24番・景清、25番・はたけやま(畠山)、26番・景清、27番・は和田の吉盛、28番・景清、29番・はたけやま(畠山)、30番・景清、31番・ほうせう(北条)、32番・景清、33番・はたけやま(畠山)、34番・景清、35番・泉の小次郎、36番・井原佐衛門、37番・景清。

延々と謡い続ける大仏供養は既に2時間も経っていたころだ。

37番に続いて演じられるふしょ舞。

「そーよーやーよろこびに そーよーやーよろこびに よろこびに またよろこびをかさぬれば もんどに やりきに やりこどんど」の目出度い台詞の「よろこび歌」に合わせて所作をする。

37番までは延々と「静」かなる所作だった。

動きといえば口だけだ。

真正面を見据えて謡う演者たち。

それが、唯一動きがあるふしょ舞に転じる。

扇を手にした和田の吉盛が舞台に移動する。

手を広げて動き出す。

持った扇を広げて上方に差し出す。

上体も反らして顔は天に届くような所作を繰り返す。

そして38番の景清、梶原平蔵の二人が謡う入句で終えて退場する。

祝言の唱和は全員唱和の「・・・あっぱれーめんでー たーかりけるはー とうしやのみよにてー とどめたーり」。

戻っていくときも長老が翳すローソク1本。

入場と同様に「ミチビキ」を謡いながら元薬寺に戻っていった。

宵宮はこのあとの直会に移る。

演者を慰労する場でもある。

長丁場の演目をやりきった青年男子たちはスマホに熱中する時代。

室町時代から続く伝統行事をこの年も繋いだ一員でもある。

演目の「石橋山」は百年前の明治時代以降演じられていない。

演じた人もいなくなり、それを知る人もない幻の曲になっている。

(H28.10.12 EOS40D撮影)

氏神さんを祀る八柱神社に向かって奉納する。

例祭は10月13日。

かつては旧暦の九月九日であった。

宵宮の行事に奉納芸能として題目立が行われるのである。

八柱神社には座講・氏神講・オトナ講と呼ばれる家筋からなる22軒の宮座があった。

題目立は数え年17歳になった青年男子をナツケ(名付け)と呼ぶ座入り(村入り)した家筋の長男が奉納していた。

やがて、宮座は村座に改正された。

明治21年ごろのことである。

村座に改められ村人のすべてが座につくようになって現在に至る。

題目立の起源は明らかでないが、上深川に残る最も古い記録は演目「大仏供養」の詞書中の一冊「番帳并立所」のあとがきにある。

「豈享保拾八癸丑年(1733)二月吉旦、古本之三通者及百九年見へ兼亦ハ堅かなにて読にくきとて御ん望故今ひらかなにて直置申候御稽古のためともならハ浮身の本望と住(任)悪筆書写ものなり野洲(下野)沙門教智寛海当村於元薬寺書之者也」である。

八柱神社下境内に建つ元薬寺(がんやくじ)の当時の僧侶である教智寛海が書き記した文である。

享保十八年より百九年前は寛永元年(1624)。

古本が三通あったということだ。

僧の教智寛海は難読のかたかな書きをひらがなに書き改めたということである。

上深川に残る題目立は三曲。「大仏供養」、「厳島」、「石橋山」を伝承しているが、今から四十数年前からは「大仏供養」、「厳島」の2曲を演じるようになっている。

史料によれば毎年交互に替わるとあるようだが、実際はそうでなく例年が「厳島」。

神社の造営(ぞーく)事業の前後のある年に「大仏供養」をしていると聞いた。

この件は今夏の7月3日に元薬寺で行われたゲー行事の際に聞いた。

今年の宵宮の題目立は久しぶりに「大仏供養」をされると知って訪れた。

前後といえば造営(ぞーく)事業であるが、直近は平成26年の4月26日である。

お伊勢さんのように20年に一度の造営(ぞーく)事業ではなく18年の廻りである。

造営(ぞーく)事業をされる3年前の平成23年に奉納された曲が「大仏供養」だった。

つまり、平成22年までは毎年が「厳島」だった。

翌年の平成23年が「大仏供養」。

24年、25年、26年(※造営)、27年の期間は「厳島」。

そして今年の平成28年が「大仏供養」であった。

平成18年3月に奈良地域伝統文化保存協議会が発刊した『都祁上深川・八柱神社の祭礼と芸能』によれば造営(ぞーく)事業があれば、その年から3年続いて「厳島」を奉納するとある。

奈良市のHPにも掲載されているが、ほぼ同文のような口調で書いてあったが実際は違っていた。

実は平成23年の際に以前に「大仏供養」を演じた年を聞いていた。

それは平成4年、6年であった。

造営事業は平成8年。

つまりそのときの状況によって固定でもなんでもなく村が決断されての事業年であったのだ。

こうしてみれば次回に「大仏供養」を演じられるのは15、6年後になることだろう。

そうであれば私が生きている可能性は低い。

この年の私の年齢は65歳。

仮に15年を想定したとしても80歳。

難しい年齢である。

「厳島」を演じる人数は8人。

ところが「大仏供養」は9人。

演じる台本も長編で2時間以上もかかる。

練習もさることながら演者の人数も確保しなければならない。

ずっと昔は隔年であったが、少子化の関係もあって現在は前述した期間を開けて演じている。

大仏供養に登場する人物役は(源)頼朝、梶原平蔵、はたけやま(畠山)、和田の吉盛、ほうせう(北条)、泉の小次郎、井原佐衛門、佐々木四郎、(平)景清の9人。

曲目は、とふ(どう)音に頼朝と梶原の入句を入れて三十八番まである。

ちなみに登場する語りの数が一番多いのは、8曲のはたけやま。

次が景清の7曲。

その次は5曲の泉の小次郎。

3曲は梶原平蔵、和田の吉盛、ほうせう、井原佐衛門。頼朝と佐々木四郎は2曲だ。

ベテランは何度も登場するが、入りたての若者は数曲。

とはいっても頼朝や梶原平蔵の台詞がとにかく長い。

短い台詞の3倍もある。

佐々木四郎もそうである。

はたけやまと景清は曲数も多いし長丁場の語り。

青年男子の立ち振る舞いを導く明かりが灯った。

火を点けた一本のローソクをもつ長老の「ミチビキ」が先導する。

八柱神社下に設えた舞台に向かって先導する。

写真を見ればわかるが、楽屋である元薬寺の出入口ではなく縁から出発したのである。

菰敷きの道は神聖な道であるだけに跨ぐことはあってはならない。

後続についた3人は白衣浄衣姿。

3人は舞台を見下ろす場に座って縁者の出番を役名で呼びだし役の「番帳さし」である。

舞台へ入場する道中に謡われる「ミチビキ」唄がある。

「わがちように 弓矢の大将はたれたれぞ よんのげにもさりさり 頼朝兵衛殿に まさる弓とりなかりけり ようそんのう」である。

演者は所定の位置につく。

長老は奉燃八王子大明神と記された燈籠にみちびきの火を遷す。

氏神さんに向かって拝礼すれば、すぐさま番帳さしの呼び出し第一声の「一番、頼朝」。「わーれーはこれー せぇーいーわーてーんのうのー じゅぅだーいーなーりー・・・」と長丁場の演目が始まった。

場を清めるような謡いぶりに耳を澄ませば奉納されていく特徴ある謡いの声が聞こえる。

一番の頼朝、二番の梶原平蔵、三番のはたけやま(畠山)だけでも15分かかる長回しの台詞に息をひそめる。

同じく白衣浄衣姿の神主は社殿前で耳を澄ませていた。

社務所の前に並べたお供えの数々。

大多数は献酒であるが、米一俵もある。

それは村の営農組合が奉納した奈良のお米である。

独特の謡いに特徴がある題目立。

例えば一番・頼朝の「・・・こーとーことくもーーようし そうーろうえやー やっ」である。

詞章は「・・・ことくもーーようし そうーろうえやー」であるが、最後に「やっ」と気合を込めた声があるのだ。

二番・梶原平蔵の「・・・じゅうーろーくーまん はーせんきーにーて そうろうなりぃ いっ」も最後に「いっ」がある。

つまり詞章の最後にその台詞の最後の詞と同じ同音を用いて気合の入った詞が付加されるのである。

その在り方は役目の終わりを示す詞なのであろうか。

「いっ」と詞があって次の三番・はたけやまが謡っていた。

4番は和田の吉盛、5番・ほうせう(北条)、6番・泉の小次郎、7番・とふ(どう)音。

8番・ほうせう(北条)、9番・梶原平蔵、10番・井原佐衛門、11番・はたけやま(畠山)、12番・佐々木四郎、13番・はたけやま(畠山)、14番・泉の小次郎、15番・頼朝、16番・泉の小次郎、17番・和田の吉盛、18番・はたけやま(畠山)、19番・泉の小次郎、20番・梶原平蔵、21番・はたけやま(畠山)、22番・井原佐衛門、23番・佐々木四郎、24番・景清、25番・はたけやま(畠山)、26番・景清、27番・は和田の吉盛、28番・景清、29番・はたけやま(畠山)、30番・景清、31番・ほうせう(北条)、32番・景清、33番・はたけやま(畠山)、34番・景清、35番・泉の小次郎、36番・井原佐衛門、37番・景清。

延々と謡い続ける大仏供養は既に2時間も経っていたころだ。

37番に続いて演じられるふしょ舞。

「そーよーやーよろこびに そーよーやーよろこびに よろこびに またよろこびをかさぬれば もんどに やりきに やりこどんど」の目出度い台詞の「よろこび歌」に合わせて所作をする。

37番までは延々と「静」かなる所作だった。

動きといえば口だけだ。

真正面を見据えて謡う演者たち。

それが、唯一動きがあるふしょ舞に転じる。

扇を手にした和田の吉盛が舞台に移動する。

手を広げて動き出す。

持った扇を広げて上方に差し出す。

上体も反らして顔は天に届くような所作を繰り返す。

そして38番の景清、梶原平蔵の二人が謡う入句で終えて退場する。

祝言の唱和は全員唱和の「・・・あっぱれーめんでー たーかりけるはー とうしやのみよにてー とどめたーり」。

戻っていくときも長老が翳すローソク1本。

入場と同様に「ミチビキ」を謡いながら元薬寺に戻っていった。

宵宮はこのあとの直会に移る。

演者を慰労する場でもある。

長丁場の演目をやりきった青年男子たちはスマホに熱中する時代。

室町時代から続く伝統行事をこの年も繋いだ一員でもある。

演目の「石橋山」は百年前の明治時代以降演じられていない。

演じた人もいなくなり、それを知る人もない幻の曲になっている。

(H28.10.12 EOS40D撮影)