村の祭りに神歌(ウタヨミ)を奉納した山添村室津の渡り衆は当屋とともに戸隠神社を離れて当屋家に戻ってきた。

例年であれば行きは歩きの渡りで戻りは車に乗せてもらって戻ってくる。

近隣の松尾や的野もそうである。

かつては往復とも歩きの渡りであったが、渡り衆の高齢化に伴って近年は車で送迎する場合が多くなっている。

距離もそうだが、当屋家が高地にある場合は急な坂道に苦労される。

そういう負担をなくすのも無理はないと思う。

この年の室津の当屋家は距離が短いこともあって宵宮、祭りのお渡りは往復とも歩きにされたことを付記しておく。

戻りのお渡りはリラックスモード。

奉納をし終えた渡り衆に囃子はみられない。

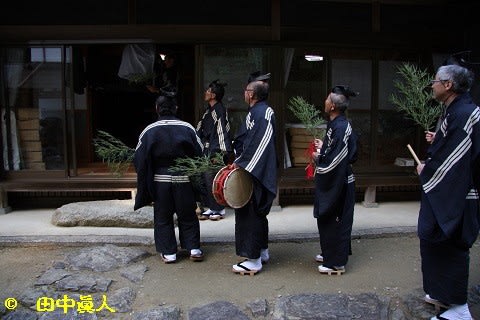

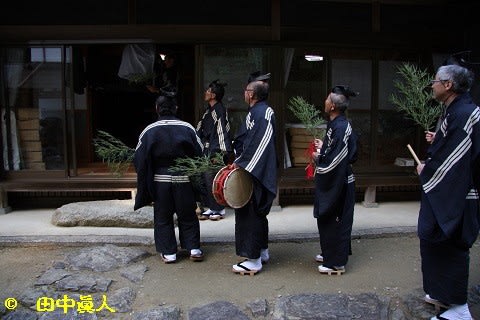

当屋家の門屋に着いた一行は何やら手にして入ってきた。

手にもっているのは笹である。

当屋を先頭に渡り衆も続いて参進する。

四人の渡り衆が楽器も持っている。

鳴らすのは玄関前に並んだときだ。

「ピッピピ ホーヘッ」に「ドンドンドン(ジャンジャンジャン)」を3回囃す。

そして、座敷に上がるのは縁からである。

これを「オドリコミ」と呼んでいる。

ブルーシートを敷き詰めていた座敷。

中央に置いているのは桝に盛った小豆入りの洗米だ。

座敷に上がった一行は笹を振りながら時計回りに廻る。

廻る際に謡う唄がある。

「あーきのくーにの いつくしまのかわぎしの べんざいてんのいざや たからをおがもうよ」と云いながら周回する。

笹の降り方は上下である。

そして、「なーんのたーね まーきましょ ふーくのたーね まーきましょう」と囃して小豆洗米を持って座敷にパラパラと落とす。

これを3回繰り返す。

3回目は「やー」と声を揃えて福の種を撒いた。

かつては10月1日に門屋に立てた注連縄の笹を手で折っていたらしい。

後日というか、半年後の5月に訪れて話を聞いた当屋家当主。

福の種撒きはおとなしかったやろという。

パラパラと落とすのではなく天井とまではいかなくとも元気よく撒くのだが・・と、当主が云っていた。

私もそう思っていたが、そうであっても写真は当屋家当主の記録はシャッターを押して撮らねばならない。

ちなみに渡り衆らがもつ扇子に詞章があるらしい。

平成26年3月に奈良県教育委員会の編集・発刊した『奈良県の民俗芸能―奈良県民俗芸能緊急調査報告書』によれば調査年の詞章は「安芸の国の 厳島の 弁財天の いざや 宝を 拝もうよ」であった。ところが今年は厳島のに続いて「川岸の」の詞章は失念せずにきっちり唱えていた。

また、「何の種 まきましょう 福の種 まきましょう」は「種播唱」と題していたそうだ。

参考までに大正四年調の『添上郡東山村役場 神社調査書』によれば「あきの国の厳島の弁才天の川岸の いざやたからを おかむやう」である。

「帰レバ先キニ座敷ノ中央ニ洗米ト小豆各壱升宛ヲ膳ニ盛リ準備シ置ケバ、各々其レヲ手ニツカミ座敷中廻リツヽ「福の種を蒔きませう」ト座敷中ニ捲(※撒)キツケルナリ。之ニテ儀式全ク了ルモノトス」ということで、当屋家に福の種を撒いた一行はすべての儀式を終えて慰労会が始まる。

参考までに現在に伝わる神歌の詞章も以下に記しておく。

壱番は「平(※西」洋の春の明日には 門に小松を立て並べ みおの治るしるしには 民のかまどに立つ煙り 松から松のようごうの松 住吉の松屋入道 ハァー」。

弐番は「ようごうのおうごうの 松から松のようごうのおうごうの松 暁おきて空見れば 黄金まじりの雨降りて その雨ようて空晴れて人皆 長者になりにけり 住吉の松屋入道 ハァー」。

参番は「おうまいなるおうまいなる 亀は亀 鶴こそふれて舞い休み 鶴の子の やしやまごの そだとうまでは ところはさかえたもうべき 久しかるべき ためしには 神ぞうべけん かねてぞうれ 住吉の松屋入道 ハァー」。

こうして宵宮、祭りの二日間に亘って奉納したウタヨミ。

当屋家では祝いの福を撒いて繁盛を祝った。

渡り衆への慰労は当屋家のもてなし。

お疲れさまでしたと乾杯する。

二日間とも渡り衆に寄りそうように付いていた子どもたちは普段着に戻ったようだ。

(H28.10.16 EOS40D撮影)

例年であれば行きは歩きの渡りで戻りは車に乗せてもらって戻ってくる。

近隣の松尾や的野もそうである。

かつては往復とも歩きの渡りであったが、渡り衆の高齢化に伴って近年は車で送迎する場合が多くなっている。

距離もそうだが、当屋家が高地にある場合は急な坂道に苦労される。

そういう負担をなくすのも無理はないと思う。

この年の室津の当屋家は距離が短いこともあって宵宮、祭りのお渡りは往復とも歩きにされたことを付記しておく。

戻りのお渡りはリラックスモード。

奉納をし終えた渡り衆に囃子はみられない。

当屋家の門屋に着いた一行は何やら手にして入ってきた。

手にもっているのは笹である。

当屋を先頭に渡り衆も続いて参進する。

四人の渡り衆が楽器も持っている。

鳴らすのは玄関前に並んだときだ。

「ピッピピ ホーヘッ」に「ドンドンドン(ジャンジャンジャン)」を3回囃す。

そして、座敷に上がるのは縁からである。

これを「オドリコミ」と呼んでいる。

ブルーシートを敷き詰めていた座敷。

中央に置いているのは桝に盛った小豆入りの洗米だ。

座敷に上がった一行は笹を振りながら時計回りに廻る。

廻る際に謡う唄がある。

「あーきのくーにの いつくしまのかわぎしの べんざいてんのいざや たからをおがもうよ」と云いながら周回する。

笹の降り方は上下である。

そして、「なーんのたーね まーきましょ ふーくのたーね まーきましょう」と囃して小豆洗米を持って座敷にパラパラと落とす。

これを3回繰り返す。

3回目は「やー」と声を揃えて福の種を撒いた。

かつては10月1日に門屋に立てた注連縄の笹を手で折っていたらしい。

後日というか、半年後の5月に訪れて話を聞いた当屋家当主。

福の種撒きはおとなしかったやろという。

パラパラと落とすのではなく天井とまではいかなくとも元気よく撒くのだが・・と、当主が云っていた。

私もそう思っていたが、そうであっても写真は当屋家当主の記録はシャッターを押して撮らねばならない。

ちなみに渡り衆らがもつ扇子に詞章があるらしい。

平成26年3月に奈良県教育委員会の編集・発刊した『奈良県の民俗芸能―奈良県民俗芸能緊急調査報告書』によれば調査年の詞章は「安芸の国の 厳島の 弁財天の いざや 宝を 拝もうよ」であった。ところが今年は厳島のに続いて「川岸の」の詞章は失念せずにきっちり唱えていた。

また、「何の種 まきましょう 福の種 まきましょう」は「種播唱」と題していたそうだ。

参考までに大正四年調の『添上郡東山村役場 神社調査書』によれば「あきの国の厳島の弁才天の川岸の いざやたからを おかむやう」である。

「帰レバ先キニ座敷ノ中央ニ洗米ト小豆各壱升宛ヲ膳ニ盛リ準備シ置ケバ、各々其レヲ手ニツカミ座敷中廻リツヽ「福の種を蒔きませう」ト座敷中ニ捲(※撒)キツケルナリ。之ニテ儀式全ク了ルモノトス」ということで、当屋家に福の種を撒いた一行はすべての儀式を終えて慰労会が始まる。

参考までに現在に伝わる神歌の詞章も以下に記しておく。

壱番は「平(※西」洋の春の明日には 門に小松を立て並べ みおの治るしるしには 民のかまどに立つ煙り 松から松のようごうの松 住吉の松屋入道 ハァー」。

弐番は「ようごうのおうごうの 松から松のようごうのおうごうの松 暁おきて空見れば 黄金まじりの雨降りて その雨ようて空晴れて人皆 長者になりにけり 住吉の松屋入道 ハァー」。

参番は「おうまいなるおうまいなる 亀は亀 鶴こそふれて舞い休み 鶴の子の やしやまごの そだとうまでは ところはさかえたもうべき 久しかるべき ためしには 神ぞうべけん かねてぞうれ 住吉の松屋入道 ハァー」。

こうして宵宮、祭りの二日間に亘って奉納したウタヨミ。

当屋家では祝いの福を撒いて繁盛を祝った。

渡り衆への慰労は当屋家のもてなし。

お疲れさまでしたと乾杯する。

二日間とも渡り衆に寄りそうように付いていた子どもたちは普段着に戻ったようだ。

(H28.10.16 EOS40D撮影)