ハザカケの形態が特徴的な山添村室津の宵宮に披露奉納される「神歌」がある。

「神歌」の呼び名でなく近隣村では「ウタヨミ」の呼称もある神事芸能である。

大正四年調の『添上郡東山村役場 神社調査書』によれば大字室津の例祭神拝(じんぱい)の儀式は豊田楽(ほうでんがく)の渡式があるという。

装束は素襖に侍烏帽子(つば黒烏帽子)を着用する五人の楽人と当屋主人と之にして当たり、当屋は毎年氏子の順番にて儀式一切の準備をなすものとするとあった。

毎年の10月1日。

「オトナ」はその年の当屋と楽人を集め神酒を供える。之を下げて幣串を渡して解散する。

当屋は祭りの日まで自宅に祭り、門口に竹を立てて注連縄を張る。

忌むべき者は屋内に入れざるようにするとあった。

その注連縄を立てているときに伺った当屋の当主は前述した大正四年調の『添上郡東山村役場 神社調査書』を現代文字に翻刻したO宮司だった。

O宮司が翻刻してくださった史料はたいへん役にたった。

奈良県の伝統芸能緊急調査員を務めたときは大いに活用させてもらった。

また、O宮司とは出仕される兼社地の取材もたいへんお世話になっている。

お世話になった宮司に礼を尽くしたく室津の行事はいかなることがあっても外せない。

先約していた吉田の行事には申しわけなかったが、そうさせてもらった。

『添上郡東山村役場 神社調査書』に沿って書き記しておこう。

10月13日、楽人は当屋家に集まり儀式の打合せ、並びに楽器および神歌の稽古をなす。

14日、午後6時より当屋家を出発し、神社に渡る。

其の儀式は笛、太鼓、櫂金、簀の四楽器を合奏し当屋を先頭に年長者順に整列し、神社に至れば拝殿の所にて神に向かい一列横隊となり、一同礼拝し其れより神前に進み、左右各三人宛別れ設けられたる座に付くものとする。

而して楽人の年長者の次の者より一人宛交代にて神前に進み、右手を前に延ばし掌を下にして扇子の中央を握り、左手は拇(おやゆび)を後に他を前にして腰骨上に置き、臂(ひじ)を左に張り、起立の侭(ことごとく)にて礼拝し、第一神歌を唱う。

第三次の楽人のみは、神前より右に廻り四方に礼拝し、神前に向かいしとき神歌を唱うるものとす。

了れば神酒神饌供えし参集所に下り、氏子と共に御酒を戴き当屋に帰り、酒肴の饗応を受けるものとする。

之を宵宮祭と云う。

午後6時ともなれば当屋家に参集される五人衆が宵宮に奉納される神歌の稽古をすると聞いて訪れた。

その時間までは当屋主人とともに歓談の会食をしていた五人衆。

室津はおよそ30戸の村落。

選ばれし五人衆である。

会食を済ませた一同は素襖に着替えて楽器を鳴らす。

楽器は締太鼓に横笛や擦り鉦、ササラ(※ビンザサラ)がある。

ビンザサラの名前もあるが、室津ではジャラジャラとも呼んでいた。

今では使っていないが古いジャラジャラもある。

年代を感じる風合いになったジャラジャラはモッソウ竹(孟宗竹)を割って作ったもの。

すべて同じ年代でもなさそうな虫食い状態のものもある。

また、これら楽器道具の箱もあれば装束を納めている箱もある。

その箱の蓋裏に「宮年寄 源三郎 小四郎 利七 重介 世話人 金四郎」。

その「金四郎」はひいひい爺さんの名前だ。

親父の父親から三代前の人物だったというのはこの日の渡り衆を務めるNさんだ。

室津は19戸の集落。

渡り衆を務めるが何度もあるという。

実際、「東山地区神事芸能保存会」会長のⅠさんは渡り衆でもあるし代表総代でもある。

今年は特別なことに春日大社の20年に一度の造替事業・奉祝行事に東山中で継承されてきた数々の神事芸能を奉納することになっている。

村を代表することもあって気合はもちろん入るが、大和高原にある大字ごとされている神事芸能が一挙に奉納されるもので、他村の在り方を初めて見ることになる。

それを楽しみにしているとⅠさんは云う。

ちなみに奉納された大字の神事芸能は山添村の北野、峰寺、的野、松尾、桐山、室津。奈良市は阪原、柳生、狭川、邑地。

他にも山添村菅生のおかげ踊りや奈良市田原の祭文音頭に同市大柳生の太鼓踊りが上演されたそうだ。

素襖を納めている蓋の表は「文政二年(1819) 室津村 青襖(※素襖) 六通 卯九月 氏子中」。

雨天の場合は傘をさしてお渡りをする。

隣村の松尾では宵宮、本祭とも雨天になったことがある。

その場合でも番傘をさしてお渡りしていたことをある。

室津もやはり同じであるが、その場合は古い衣装を使うそうだ。

神歌の詞章は三番ある。

前述の大正四年調の『添上郡東山村役場 神社調査書』に沿って詞章を並べる。

(※)印の箇所はさらに翻刻された補足であるが、先に挙げた素襖納め箱の蓋裏に詞章を墨書していた。

神歌壱番は“せ(※へ)いやうの はるのあしたに(※わ)” (ハー) “かと(※ど)に小松をたてならべ 治る御代のしるしには たみのかまとにたつけむり 松からまつのようごーのまつ” <住吉のまつや入道>

弐番に“ようごーのをうごーの松から まつのようごーのをうごーのまつ” (ハー) “あかつきをきて そらみれば こかねませ(※じ)りの あめふりて そのあめやうて 空はれて 人みな長者になりにけり” <住吉のまつや入道>

参番が“をうまいなるをうまいなる かめはかめ” (ハー) “つるこそふりて まいやすみ つるのこのやしやまごの そた(※だ)たうまでは 所はさかへたまふべき 君か代が” (ハー) “ひさしかるべき ためしには 神ぞうゑ(※え)けん かねてぞうれし” <住吉のまつや入道>

稽古に就く当屋主人。

台詞もそうだが打ち鳴らす回数や所作などの指導にあたられるのも、祭りに登場はしないが室津の宮司の役目であるかもしれない。

席についた五人はこれより宵宮に奉納する社殿に座る位置にそれぞれがつく。

笛役が「ピッ ピピー ホーヘッ」の音色を吹けば、一瞬の間をとって締太鼓も横笛も擦り鉦もササラも同時に「ドンドンドン(ジャンジャンジャン)」を三回打ち鳴らす。

これを三回繰り返したら一番目に謡う者が前に進み出て中央につく。

扇を横に右手で持って前に差し出し本殿に向かって立つ。

笛役が「ピッ ピッ ピー」と笛を鳴らせばそれに合わせて扇子も腰も三段階に下げつつお辞儀をする。

その姿勢のままで「せ(※へ)いやうの はるのあしたに(※わ)」を唱えたら、他の4人の渡り衆が「ハァー」と声を合わせて発声する。

続いて「かと(※ど)に小松をたてならべ 治る御代のしるしには たみのかまとにたつけむり 松からまつのようごーのまつ」と囃せば、これもまた他の4人の渡り衆が「住吉のまつやにゅうどー」に一呼吸開けて「ハァー」を囃す。

次の二番手も三回繰り返す「ピッピピ ホーヘッ」に「ドンドンドン(ジャンジャンジャン)」を合図に中央に出る。

そして二番を謡いながら所作をする。

最後は三番手。

一番、二番同様に「ピッピピ ホーヘッ」に「ドンドンドン(ジャンジャンジャン)」を合図に中央に出るが、ここからが若干の違いがある。

笛役が「ピッ ピッ ピー」と笛を鳴らせばそれに合わせて三段階に下げつつお辞儀をするのだが、正面だけではなく四隅に向かってそれぞれお辞儀をするのだ。

その作法からおそらく四方拝である。

「をうまいなるをうまいなる かめはかめ・・・・ひさしかるべき ためしには 神ぞうゑ(※え)けん かねてぞうれし」を謡って囃す「住吉のまつやにゅうどー」。

最後の最後に「ハァー」を囃すときも違う。

その「ハァー」に合わせて演者は右周りに一周するのである。

〆の舞のように思えた所作は最後に三回繰り返す「ピッピピ ホーヘッ」に「ドンドンドン(ジャンジャンジャン)」。

和やかに稽古を終えた一行はお茶で一服。

当屋主人も席について出発前の緊張をほぐす。

当主は宮司を務めているだけに当屋主人は息子さんに委ねることになった。

息子さんも神職。

禰宜を務める身である。

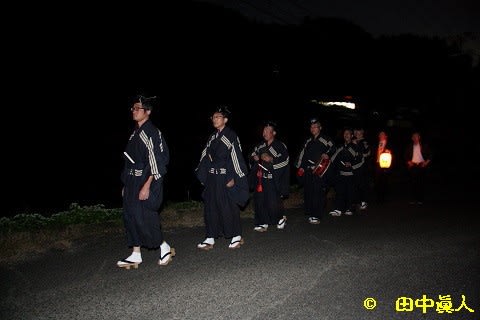

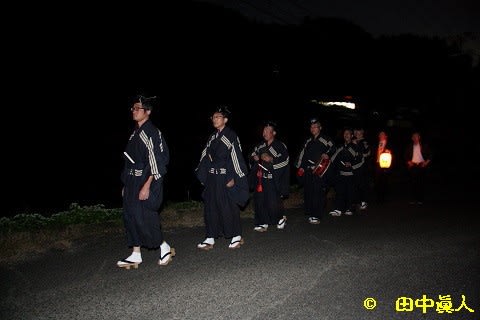

出発する際には当屋家の玄関前に並んで一曲を披露する。

一曲といっても謡いの所作はなく楽奏のみである。

当屋主人は提灯を持って先頭を行く。

本来はそこまでであるが、当屋主人の息子さんも提灯を持ってさらに先頭を歩いていく。

息子さんは二人。

ときおり交代するなど提灯役を務めていた。

まこと珍しい光景に記念の写真を撮るが真っ暗な渡りにピントの合しようが難しい。

僅かに光る提灯の灯りをピント合わせ。

お顔もわかるようにストロボ発光させていただく。

当屋家から出発して道中それぞれの箇所で「ピッピピ ホーヘッ」に「ドンドンドン(ジャンジャンジャン)」を打ち鳴らす。

始めが家を出発するとき。道中の数か所で「ピッピピ ホーヘッ」に「ドンドンドン(ジャンジャンジャン)」。

真っ暗な中で楽奏される。

何度も何度も間を空けてされる楽奏である。

これもまた稽古のように思えたが・・・。

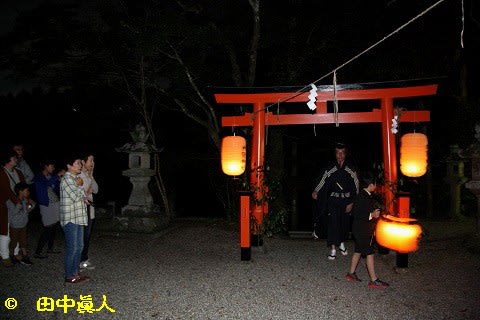

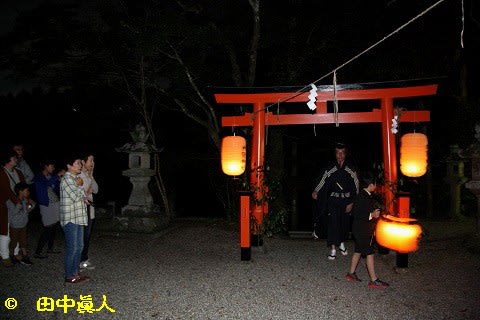

戸隠神社の鳥居下の階段前では整列して「ピッピピ ホーヘッ」に「ドンドンドン(ジャンジャンジャン)」。

そして階段を登れば氏子たちが待っていた。

御神燈の灯りも迎えの灯り。

社殿には明かりもなく真っ暗である。

僅かに明かりがあるのは雨天の場合に所作をする舞殿になる拝殿である。

それがあってもやや暗い。

社殿に上がる階段下に整列して「ピッピピ ホーヘッ」に「ドンドンドン(ジャンジャンジャン)」を打ち鳴らす。

左右に小社が並ぶ。

そこには白餅を盛ったお供えがある。

予め供えていた小社の御供餅である。

そして献饌。

白衣の村神主は先に社殿にあがって当屋も登る。

渡り衆は階段にそれぞれが位置について参集所から運ばれる神饌は手渡し受けをして上げていく。

いわゆる御供上げであるが、神主、当屋、渡り衆全員は履いていた履物を階段下に並べていた。

村神主は一人であるが、実は白衣を着ている人は四人もいる。

前述の大正四年調の『添上郡東山村役場 神社調査書』を要約すれば「最年長者を一老と云い、其れより順次四人四老まであり。是を俗にオトナと名付け、各四老は一年交代にて三大祭、毎月の月並祭に神饌物を献供するの例にて神職の接待および渡式に列するものの斡旋指導をなすものとす」である。

つまり一老が村神主を務めていたのであった。

渡り衆は階段にそれぞれがついて献饌する。

神主は御神酒を供える。

そして神事芸能を奉納される。

社殿前に敷いたゴザの上に座る。

当屋家で稽古したときと同じ位置に座って一番の神歌を奉納する。

氏子たちは拝殿の後方から、或は周りから離れて拝見する。

暗闇の中で行われる所作は見ることもできない。

これは隣村になる奈良市の北野山町と同じである。

ましてや宵宮である。

申しわけないが、三番手が奉納される所作を階段下から撮らせてもらったが、ニノ鳥居の向こう側。

鳥居に括ったサカキの葉もあるので到底わかりようのない写真になった。

渡り衆が座る位置については平成26年3月に奈良県教育委員会の編集・発刊した『奈良県の民俗芸能―奈良県民俗芸能緊急調査報告書』を参照する。

その記述によれば左に向かって当屋がつく。

その横につく渡り衆は二番目、四番目。向かって右は一番目、三番目、五番目になるそうだ。

壱番、弐番、参番の神歌を奉納されたら撤饌。

献饌と同じように階段の立ち位置で御供を下げる。

そして降りてきた当屋に渡り衆は社殿に上がるときと同じように階段下に整列して「ピッピピ ホーヘッ」に「ドンドンドン(ジャンジャンジャン)」を打ち鳴らす。

壱番から参番までの時間はおよそ5分間。

それほど長くはない所作である。

神さんに捧げた次は村の人たちに慰労される公民館に移る。

廊下の扉を開放してそこから上がる一行。

上がる前に整列して「ピッピピ ホーヘッ」に「ドンドンドン(ジャンジャンジャン)」。

御供下げした白餅とジャコを肴に直会の場が始まる。

まずは一行に宵宮奉納のお礼に頭を下げる。

感謝の気持ちを込めて頭を下げる。

お礼の儀式が終われば神社行事の世話をする何人かの「ドウゲ」が接待をする。

白餅を配ったり、お酒を注ぐ役目である。

まずは渡り衆が並ぶ前に御供を揃える。

しばらくしてからこれを下げて氏子に餅を配る。

それから神酒を注いで廻る。

ジャコも摘まんでお神酒をいただく。

こうした慰労の在り方は隣村の桐山も同じである。

しばらくという十数分後には退席される一行。

座を降りて慰労のお礼かどうかわからないが公民館に居る氏子たちに向かって「ピッピピ ホーヘッ」に「ドンドンドン(ジャンジャンジャン)」。

こうして宵宮奉納神事を終えた一行は当屋家へ戻っていく。

室津の神社が建つ場は村落から下った位置にある。

お渡りの行きは歩きであるが、戻りは上り坂になるため、車利用になる場合が多いらしいが、宮司家でもある当屋家も急坂になる登りの道。

距離はそれほどないと判断されたのか、往復とも歩きの渡りにされた。

その戻る道中においても「ピッピピ ホーヘッ」に「ドンドンドン(ジャンジャンジャン)」。

当屋家に着いて出発時と同じように整列して「ピッピピ ホーヘッ」に「ドンドンドン(ジャンジャンジャン)」。

そうしてから玄関から上がっていった。

被っていた侍烏帽子(つば黒烏帽子)も素襖も脱いでようやく寛ぐ慰労の場は当屋家。

座敷に座って膳を配った席につく。

当屋家の当主であるO宮司が謝辞を述べて和やかな直会の場になった。

こうして夜は更けていく。

当屋家の灯りが消えるのは数時間後のようであるがそこまで滞在するわけにはいかない。

宴の灯りに礼をして帰路についた。

(H28.10.15 EOS40D撮影)

「神歌」の呼び名でなく近隣村では「ウタヨミ」の呼称もある神事芸能である。

大正四年調の『添上郡東山村役場 神社調査書』によれば大字室津の例祭神拝(じんぱい)の儀式は豊田楽(ほうでんがく)の渡式があるという。

装束は素襖に侍烏帽子(つば黒烏帽子)を着用する五人の楽人と当屋主人と之にして当たり、当屋は毎年氏子の順番にて儀式一切の準備をなすものとするとあった。

毎年の10月1日。

「オトナ」はその年の当屋と楽人を集め神酒を供える。之を下げて幣串を渡して解散する。

当屋は祭りの日まで自宅に祭り、門口に竹を立てて注連縄を張る。

忌むべき者は屋内に入れざるようにするとあった。

その注連縄を立てているときに伺った当屋の当主は前述した大正四年調の『添上郡東山村役場 神社調査書』を現代文字に翻刻したO宮司だった。

O宮司が翻刻してくださった史料はたいへん役にたった。

奈良県の伝統芸能緊急調査員を務めたときは大いに活用させてもらった。

また、O宮司とは出仕される兼社地の取材もたいへんお世話になっている。

お世話になった宮司に礼を尽くしたく室津の行事はいかなることがあっても外せない。

先約していた吉田の行事には申しわけなかったが、そうさせてもらった。

『添上郡東山村役場 神社調査書』に沿って書き記しておこう。

10月13日、楽人は当屋家に集まり儀式の打合せ、並びに楽器および神歌の稽古をなす。

14日、午後6時より当屋家を出発し、神社に渡る。

其の儀式は笛、太鼓、櫂金、簀の四楽器を合奏し当屋を先頭に年長者順に整列し、神社に至れば拝殿の所にて神に向かい一列横隊となり、一同礼拝し其れより神前に進み、左右各三人宛別れ設けられたる座に付くものとする。

而して楽人の年長者の次の者より一人宛交代にて神前に進み、右手を前に延ばし掌を下にして扇子の中央を握り、左手は拇(おやゆび)を後に他を前にして腰骨上に置き、臂(ひじ)を左に張り、起立の侭(ことごとく)にて礼拝し、第一神歌を唱う。

第三次の楽人のみは、神前より右に廻り四方に礼拝し、神前に向かいしとき神歌を唱うるものとす。

了れば神酒神饌供えし参集所に下り、氏子と共に御酒を戴き当屋に帰り、酒肴の饗応を受けるものとする。

之を宵宮祭と云う。

午後6時ともなれば当屋家に参集される五人衆が宵宮に奉納される神歌の稽古をすると聞いて訪れた。

その時間までは当屋主人とともに歓談の会食をしていた五人衆。

室津はおよそ30戸の村落。

選ばれし五人衆である。

会食を済ませた一同は素襖に着替えて楽器を鳴らす。

楽器は締太鼓に横笛や擦り鉦、ササラ(※ビンザサラ)がある。

ビンザサラの名前もあるが、室津ではジャラジャラとも呼んでいた。

今では使っていないが古いジャラジャラもある。

年代を感じる風合いになったジャラジャラはモッソウ竹(孟宗竹)を割って作ったもの。

すべて同じ年代でもなさそうな虫食い状態のものもある。

また、これら楽器道具の箱もあれば装束を納めている箱もある。

その箱の蓋裏に「宮年寄 源三郎 小四郎 利七 重介 世話人 金四郎」。

その「金四郎」はひいひい爺さんの名前だ。

親父の父親から三代前の人物だったというのはこの日の渡り衆を務めるNさんだ。

室津は19戸の集落。

渡り衆を務めるが何度もあるという。

実際、「東山地区神事芸能保存会」会長のⅠさんは渡り衆でもあるし代表総代でもある。

今年は特別なことに春日大社の20年に一度の造替事業・奉祝行事に東山中で継承されてきた数々の神事芸能を奉納することになっている。

村を代表することもあって気合はもちろん入るが、大和高原にある大字ごとされている神事芸能が一挙に奉納されるもので、他村の在り方を初めて見ることになる。

それを楽しみにしているとⅠさんは云う。

ちなみに奉納された大字の神事芸能は山添村の北野、峰寺、的野、松尾、桐山、室津。奈良市は阪原、柳生、狭川、邑地。

他にも山添村菅生のおかげ踊りや奈良市田原の祭文音頭に同市大柳生の太鼓踊りが上演されたそうだ。

素襖を納めている蓋の表は「文政二年(1819) 室津村 青襖(※素襖) 六通 卯九月 氏子中」。

雨天の場合は傘をさしてお渡りをする。

隣村の松尾では宵宮、本祭とも雨天になったことがある。

その場合でも番傘をさしてお渡りしていたことをある。

室津もやはり同じであるが、その場合は古い衣装を使うそうだ。

神歌の詞章は三番ある。

前述の大正四年調の『添上郡東山村役場 神社調査書』に沿って詞章を並べる。

(※)印の箇所はさらに翻刻された補足であるが、先に挙げた素襖納め箱の蓋裏に詞章を墨書していた。

神歌壱番は“せ(※へ)いやうの はるのあしたに(※わ)” (ハー) “かと(※ど)に小松をたてならべ 治る御代のしるしには たみのかまとにたつけむり 松からまつのようごーのまつ” <住吉のまつや入道>

弐番に“ようごーのをうごーの松から まつのようごーのをうごーのまつ” (ハー) “あかつきをきて そらみれば こかねませ(※じ)りの あめふりて そのあめやうて 空はれて 人みな長者になりにけり” <住吉のまつや入道>

参番が“をうまいなるをうまいなる かめはかめ” (ハー) “つるこそふりて まいやすみ つるのこのやしやまごの そた(※だ)たうまでは 所はさかへたまふべき 君か代が” (ハー) “ひさしかるべき ためしには 神ぞうゑ(※え)けん かねてぞうれし” <住吉のまつや入道>

稽古に就く当屋主人。

台詞もそうだが打ち鳴らす回数や所作などの指導にあたられるのも、祭りに登場はしないが室津の宮司の役目であるかもしれない。

席についた五人はこれより宵宮に奉納する社殿に座る位置にそれぞれがつく。

笛役が「ピッ ピピー ホーヘッ」の音色を吹けば、一瞬の間をとって締太鼓も横笛も擦り鉦もササラも同時に「ドンドンドン(ジャンジャンジャン)」を三回打ち鳴らす。

これを三回繰り返したら一番目に謡う者が前に進み出て中央につく。

扇を横に右手で持って前に差し出し本殿に向かって立つ。

笛役が「ピッ ピッ ピー」と笛を鳴らせばそれに合わせて扇子も腰も三段階に下げつつお辞儀をする。

その姿勢のままで「せ(※へ)いやうの はるのあしたに(※わ)」を唱えたら、他の4人の渡り衆が「ハァー」と声を合わせて発声する。

続いて「かと(※ど)に小松をたてならべ 治る御代のしるしには たみのかまとにたつけむり 松からまつのようごーのまつ」と囃せば、これもまた他の4人の渡り衆が「住吉のまつやにゅうどー」に一呼吸開けて「ハァー」を囃す。

次の二番手も三回繰り返す「ピッピピ ホーヘッ」に「ドンドンドン(ジャンジャンジャン)」を合図に中央に出る。

そして二番を謡いながら所作をする。

最後は三番手。

一番、二番同様に「ピッピピ ホーヘッ」に「ドンドンドン(ジャンジャンジャン)」を合図に中央に出るが、ここからが若干の違いがある。

笛役が「ピッ ピッ ピー」と笛を鳴らせばそれに合わせて三段階に下げつつお辞儀をするのだが、正面だけではなく四隅に向かってそれぞれお辞儀をするのだ。

その作法からおそらく四方拝である。

「をうまいなるをうまいなる かめはかめ・・・・ひさしかるべき ためしには 神ぞうゑ(※え)けん かねてぞうれし」を謡って囃す「住吉のまつやにゅうどー」。

最後の最後に「ハァー」を囃すときも違う。

その「ハァー」に合わせて演者は右周りに一周するのである。

〆の舞のように思えた所作は最後に三回繰り返す「ピッピピ ホーヘッ」に「ドンドンドン(ジャンジャンジャン)」。

和やかに稽古を終えた一行はお茶で一服。

当屋主人も席について出発前の緊張をほぐす。

当主は宮司を務めているだけに当屋主人は息子さんに委ねることになった。

息子さんも神職。

禰宜を務める身である。

出発する際には当屋家の玄関前に並んで一曲を披露する。

一曲といっても謡いの所作はなく楽奏のみである。

当屋主人は提灯を持って先頭を行く。

本来はそこまでであるが、当屋主人の息子さんも提灯を持ってさらに先頭を歩いていく。

息子さんは二人。

ときおり交代するなど提灯役を務めていた。

まこと珍しい光景に記念の写真を撮るが真っ暗な渡りにピントの合しようが難しい。

僅かに光る提灯の灯りをピント合わせ。

お顔もわかるようにストロボ発光させていただく。

当屋家から出発して道中それぞれの箇所で「ピッピピ ホーヘッ」に「ドンドンドン(ジャンジャンジャン)」を打ち鳴らす。

始めが家を出発するとき。道中の数か所で「ピッピピ ホーヘッ」に「ドンドンドン(ジャンジャンジャン)」。

真っ暗な中で楽奏される。

何度も何度も間を空けてされる楽奏である。

これもまた稽古のように思えたが・・・。

戸隠神社の鳥居下の階段前では整列して「ピッピピ ホーヘッ」に「ドンドンドン(ジャンジャンジャン)」。

そして階段を登れば氏子たちが待っていた。

御神燈の灯りも迎えの灯り。

社殿には明かりもなく真っ暗である。

僅かに明かりがあるのは雨天の場合に所作をする舞殿になる拝殿である。

それがあってもやや暗い。

社殿に上がる階段下に整列して「ピッピピ ホーヘッ」に「ドンドンドン(ジャンジャンジャン)」を打ち鳴らす。

左右に小社が並ぶ。

そこには白餅を盛ったお供えがある。

予め供えていた小社の御供餅である。

そして献饌。

白衣の村神主は先に社殿にあがって当屋も登る。

渡り衆は階段にそれぞれが位置について参集所から運ばれる神饌は手渡し受けをして上げていく。

いわゆる御供上げであるが、神主、当屋、渡り衆全員は履いていた履物を階段下に並べていた。

村神主は一人であるが、実は白衣を着ている人は四人もいる。

前述の大正四年調の『添上郡東山村役場 神社調査書』を要約すれば「最年長者を一老と云い、其れより順次四人四老まであり。是を俗にオトナと名付け、各四老は一年交代にて三大祭、毎月の月並祭に神饌物を献供するの例にて神職の接待および渡式に列するものの斡旋指導をなすものとす」である。

つまり一老が村神主を務めていたのであった。

渡り衆は階段にそれぞれがついて献饌する。

神主は御神酒を供える。

そして神事芸能を奉納される。

社殿前に敷いたゴザの上に座る。

当屋家で稽古したときと同じ位置に座って一番の神歌を奉納する。

氏子たちは拝殿の後方から、或は周りから離れて拝見する。

暗闇の中で行われる所作は見ることもできない。

これは隣村になる奈良市の北野山町と同じである。

ましてや宵宮である。

申しわけないが、三番手が奉納される所作を階段下から撮らせてもらったが、ニノ鳥居の向こう側。

鳥居に括ったサカキの葉もあるので到底わかりようのない写真になった。

渡り衆が座る位置については平成26年3月に奈良県教育委員会の編集・発刊した『奈良県の民俗芸能―奈良県民俗芸能緊急調査報告書』を参照する。

その記述によれば左に向かって当屋がつく。

その横につく渡り衆は二番目、四番目。向かって右は一番目、三番目、五番目になるそうだ。

壱番、弐番、参番の神歌を奉納されたら撤饌。

献饌と同じように階段の立ち位置で御供を下げる。

そして降りてきた当屋に渡り衆は社殿に上がるときと同じように階段下に整列して「ピッピピ ホーヘッ」に「ドンドンドン(ジャンジャンジャン)」を打ち鳴らす。

壱番から参番までの時間はおよそ5分間。

それほど長くはない所作である。

神さんに捧げた次は村の人たちに慰労される公民館に移る。

廊下の扉を開放してそこから上がる一行。

上がる前に整列して「ピッピピ ホーヘッ」に「ドンドンドン(ジャンジャンジャン)」。

御供下げした白餅とジャコを肴に直会の場が始まる。

まずは一行に宵宮奉納のお礼に頭を下げる。

感謝の気持ちを込めて頭を下げる。

お礼の儀式が終われば神社行事の世話をする何人かの「ドウゲ」が接待をする。

白餅を配ったり、お酒を注ぐ役目である。

まずは渡り衆が並ぶ前に御供を揃える。

しばらくしてからこれを下げて氏子に餅を配る。

それから神酒を注いで廻る。

ジャコも摘まんでお神酒をいただく。

こうした慰労の在り方は隣村の桐山も同じである。

しばらくという十数分後には退席される一行。

座を降りて慰労のお礼かどうかわからないが公民館に居る氏子たちに向かって「ピッピピ ホーヘッ」に「ドンドンドン(ジャンジャンジャン)」。

こうして宵宮奉納神事を終えた一行は当屋家へ戻っていく。

室津の神社が建つ場は村落から下った位置にある。

お渡りの行きは歩きであるが、戻りは上り坂になるため、車利用になる場合が多いらしいが、宮司家でもある当屋家も急坂になる登りの道。

距離はそれほどないと判断されたのか、往復とも歩きの渡りにされた。

その戻る道中においても「ピッピピ ホーヘッ」に「ドンドンドン(ジャンジャンジャン)」。

当屋家に着いて出発時と同じように整列して「ピッピピ ホーヘッ」に「ドンドンドン(ジャンジャンジャン)」。

そうしてから玄関から上がっていった。

被っていた侍烏帽子(つば黒烏帽子)も素襖も脱いでようやく寛ぐ慰労の場は当屋家。

座敷に座って膳を配った席につく。

当屋家の当主であるO宮司が謝辞を述べて和やかな直会の場になった。

こうして夜は更けていく。

当屋家の灯りが消えるのは数時間後のようであるがそこまで滞在するわけにはいかない。

宴の灯りに礼をして帰路についた。

(H28.10.15 EOS40D撮影)