今年の正月2日に訪れた大和郡山市の外川町。

もしかとすれば砂の道があるかも、と思ってやってきた八幡神社。

我が家から車で数分の処にある神社。

何年か前にも訪れたが、その年は砂の形も影もなかった。

雨が降っても痕跡はあるはず。ところがその年はまったくなかった。

何らかの都合でやめたのかも、と思いつつも念のためのこともある。

参拝を兼ねて足を運んでみれば、あった。

砂の道の写真を撮っていたところに村の人と出会った。

大晦日にしているという砂の道は正月迎えの準備の一環であった。

神社行事はいくつかある。

秋祭りは当然としても他に9月1日の八朔祭や12月1日の新嘗祭をしていると話してくださった。

あの日から9カ月後。

八朔祭を拝見したく立ち寄った。

現在は9月1日でなく9月の第一日曜日である。

行事の始まる時間はすべてが午後2時。

村の人たちが来られる前に、と思って早めに着いておいた。

しかし、いくら待ってもどなたも来られない午後の2時。

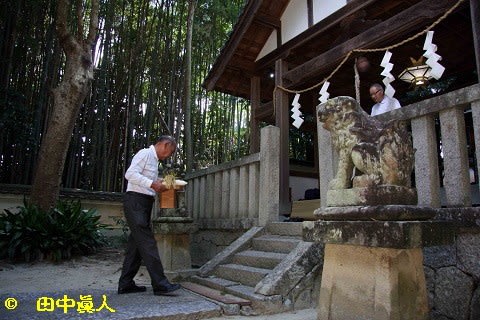

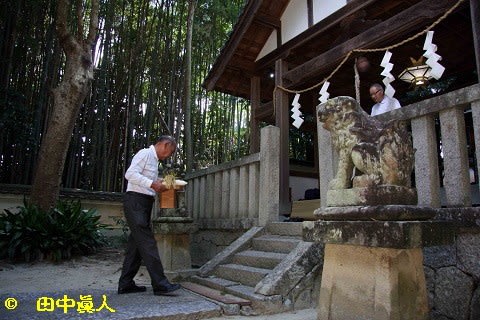

拝殿には祭壇とか椅子を並べていたからいずれはと思うが、不安さはぬぐえない。

その間に拝見していた狛犬に刻印があった。

「安政六年(1859)九月吉日 上村石工生田吉」と読める。

刻印の「上村」とは一体どこであるのか。

一般的にいえば當村の文字が考えられるのだが、“上村”は。

手がかりはないが、考えられるのは“上”の村である。

奈良県内で考えられる地は明日香村の上(かむら)であるが・・。

階段を登ってくる足音が聞こえてきた。

この日の行事を教えてくださったSさんら他数人。

宮総代を務めるNさんらに訪れた主旨を伝えて取材に入る。

そのころにやってきた宮司は久しぶりにお会いした市内池之内町在住の植嶋凞一宮司。

画家でもある宮司が描いた神社全景の絵馬。

直会殿に掲げている。

氏子たちが参拝する時間は聞いていた時間より1時間の差があった。

暑さを避けて1時間遅らせたという。

それまでに準備に余念がない6人の宮役。

今年収穫した稲穂など、神饌を祭壇に運ぶなど忙しく動き回る。

その間に拝見していた直会殿の掲示物。

数々の絵馬が掲げられている。

その一角には棟木もあった。

うち一枚は墨書書きで「天下泰平 五穀成就 奉改遷宮八幡大神寶 柞長久産子繁盛祈修 祭主矢田矢落神社社掌 辰己覚次郎」とあった。

「矢田矢落神社」と云えば、ここより西方に鎮座する矢田町の矢田坐久志玉比古神社のことである。

社掌こと当時の神職は外川町も兼務社であったが、時代はそれほど古くはなさそうだ。

もう一枚はその左。「・・・・文政八乙酉年(1825) 願主不明」とある。

書体が異なることから同じ時期とは想定できないが、これは遺さなければと掲げたのであろう。

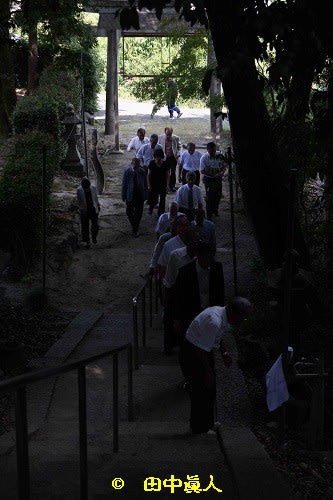

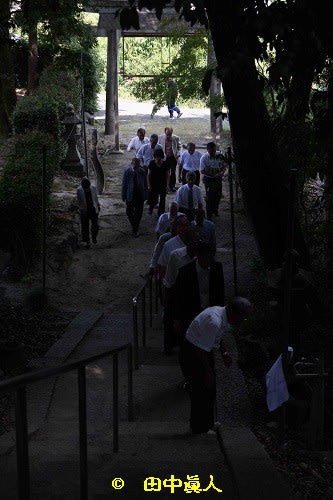

時間ともなれば公民館に集まっていた氏子たちが参進する。

鳥居を潜って階段を登る。

一段と高くなった位置に手水がある。

そこで清めてから参進。

直会殿正中から拝殿まで一直線に登っていった。

修祓、開扉、献饌、祝詞奏上、玉串奉奠、撤饌、閉扉、宮司一拝で神事を終えた八朔祭。

籾植えから始まって育苗。

田植えから数か月。たくさんの稔り、収穫させていただけますようにと、願いを込めて拝礼する外川の氏子たち。

当地は早米。

伊勢も早いが外川も早い。

ほとんどが1カ月後の10月10日辺りが稲刈りになるという。

10月の第一土曜日は外川のマツリ。

しばらくは大風も遠慮してほしいものだ。

神事を終えた一行は階段を下りて公民館で直会。

かつては直会殿と会所に分かれて直会をしていたが、公民館に移したようだ。

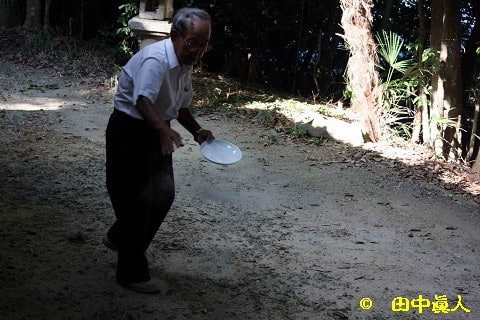

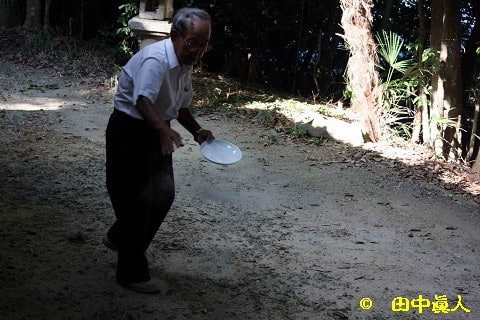

神事に供えたお神酒は境内に撒く。

その場に建つ観音堂がある。

悔しいことに背丈ほどの高さがあった地蔵尊は盗まれてしまったと云っていた。

(H29. 9. 3 EOS40D撮影)

もしかとすれば砂の道があるかも、と思ってやってきた八幡神社。

我が家から車で数分の処にある神社。

何年か前にも訪れたが、その年は砂の形も影もなかった。

雨が降っても痕跡はあるはず。ところがその年はまったくなかった。

何らかの都合でやめたのかも、と思いつつも念のためのこともある。

参拝を兼ねて足を運んでみれば、あった。

砂の道の写真を撮っていたところに村の人と出会った。

大晦日にしているという砂の道は正月迎えの準備の一環であった。

神社行事はいくつかある。

秋祭りは当然としても他に9月1日の八朔祭や12月1日の新嘗祭をしていると話してくださった。

あの日から9カ月後。

八朔祭を拝見したく立ち寄った。

現在は9月1日でなく9月の第一日曜日である。

行事の始まる時間はすべてが午後2時。

村の人たちが来られる前に、と思って早めに着いておいた。

しかし、いくら待ってもどなたも来られない午後の2時。

拝殿には祭壇とか椅子を並べていたからいずれはと思うが、不安さはぬぐえない。

その間に拝見していた狛犬に刻印があった。

「安政六年(1859)九月吉日 上村石工生田吉」と読める。

刻印の「上村」とは一体どこであるのか。

一般的にいえば當村の文字が考えられるのだが、“上村”は。

手がかりはないが、考えられるのは“上”の村である。

奈良県内で考えられる地は明日香村の上(かむら)であるが・・。

階段を登ってくる足音が聞こえてきた。

この日の行事を教えてくださったSさんら他数人。

宮総代を務めるNさんらに訪れた主旨を伝えて取材に入る。

そのころにやってきた宮司は久しぶりにお会いした市内池之内町在住の植嶋凞一宮司。

画家でもある宮司が描いた神社全景の絵馬。

直会殿に掲げている。

氏子たちが参拝する時間は聞いていた時間より1時間の差があった。

暑さを避けて1時間遅らせたという。

それまでに準備に余念がない6人の宮役。

今年収穫した稲穂など、神饌を祭壇に運ぶなど忙しく動き回る。

その間に拝見していた直会殿の掲示物。

数々の絵馬が掲げられている。

その一角には棟木もあった。

うち一枚は墨書書きで「天下泰平 五穀成就 奉改遷宮八幡大神寶 柞長久産子繁盛祈修 祭主矢田矢落神社社掌 辰己覚次郎」とあった。

「矢田矢落神社」と云えば、ここより西方に鎮座する矢田町の矢田坐久志玉比古神社のことである。

社掌こと当時の神職は外川町も兼務社であったが、時代はそれほど古くはなさそうだ。

もう一枚はその左。「・・・・文政八乙酉年(1825) 願主不明」とある。

書体が異なることから同じ時期とは想定できないが、これは遺さなければと掲げたのであろう。

時間ともなれば公民館に集まっていた氏子たちが参進する。

鳥居を潜って階段を登る。

一段と高くなった位置に手水がある。

そこで清めてから参進。

直会殿正中から拝殿まで一直線に登っていった。

修祓、開扉、献饌、祝詞奏上、玉串奉奠、撤饌、閉扉、宮司一拝で神事を終えた八朔祭。

籾植えから始まって育苗。

田植えから数か月。たくさんの稔り、収穫させていただけますようにと、願いを込めて拝礼する外川の氏子たち。

当地は早米。

伊勢も早いが外川も早い。

ほとんどが1カ月後の10月10日辺りが稲刈りになるという。

10月の第一土曜日は外川のマツリ。

しばらくは大風も遠慮してほしいものだ。

神事を終えた一行は階段を下りて公民館で直会。

かつては直会殿と会所に分かれて直会をしていたが、公民館に移したようだ。

神事に供えたお神酒は境内に撒く。

その場に建つ観音堂がある。

悔しいことに背丈ほどの高さがあった地蔵尊は盗まれてしまったと云っていた。

(H29. 9. 3 EOS40D撮影)