日増しに良くなる、と云いたいところだが、そうでもない身体状況。

見た目はわからないが足元はおぼつかない。

見ているだけでヒヤヒヤする住之江での独り暮らし。

9月4日にも架かってきた電話の声は歓びの声。

大腿骨リンパの腫れは治まった。

その辺りのところに触れてもそれがみつからないぐらいになった。

薬の効果があって消えたのだろう。

ところが、ないようになったが、昨夜はそのリンパがあった逆の方のところで痛みが出たという。

そのリンパは一晩寝たら何にも痛くないようになった。

どういう具合になるのか、心配していたが、何にも起こらないことがわかって、夕方の電話になったという。

ところで、だ。

身体が動くようになればゴミ捨て場まで行くつもりになっている。

そこで、階下のYさんに相談した。

Yさんは身体障がい者。

ゴミ捨て場まで動くことが不可能と判断されて、玄関までゴミ収集の人が取りに来てくれている、という。

何故に来てくれるのか。

ゴミ収集の人の話しによれば、事情があれば、そこまで取りに行くこともできると云って連絡先を渡されたそうだ。

ゴミ収集は大阪市の業務委託会社で市民の望みでそういう対応しているとわかったが、身体が動く人でも電話するらしく、その家の状況・状態を調査した上で決定するようだ

本人の身体状況を現認されて判定をするらしい。

その日は水曜日。

居住する大阪市営の大和川団地のゴミ収集日である。

指定された時間は収集時間と同じであるが、事務方が来られるようだ。

ドアのノックする音が聞こえる。

ジャストの午後2時に来られた人は大阪市の西南環境事業センターの職員だった。

おふくろ一人では不安。

本人も不安であるから立ち合いにやってきた。

明日は我が家に居ると想定しているおふくろの身体状況を介護認定調査員が面談等で調査される日。

大阪市の認定事務センター(介護保険)の派遣要請を受けた大和郡山市の介護調査員がやってくる。

そういうこともあって、本日はおふくろのお迎えも兼ねている。

さて、どのゴミ出し診断である。

身体状況を一目見られて判断した職員さん。

早速、問診ではなく、どういう具合にゴミ出しするか、である。

生ごみ、ガラス瓶、紙類などの選別である。

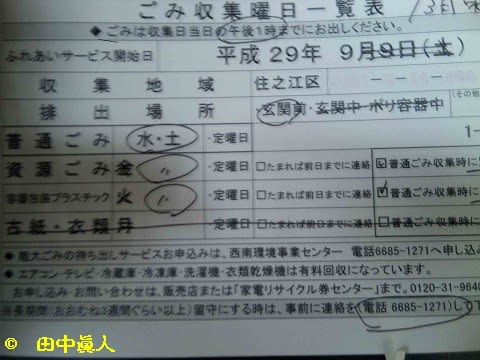

ゴミは普通ゴミに資源ゴミや古紙・衣類に分類される。

地方自治体どこでも同じだと思うが、分別収集である。

生ごみはしょっちゅう出るとしてもガラス瓶はどうなのか。

滅多にないが、あるときは出る。

そりゃそうだ。

古紙は新聞をとっていないので発生はしない。

ただ、ポストに放り込まれたチラシやパンフはだれもそこから盗っていかないから、放っておけば溜まる一方だ。

なんせ、おふくろは階段の上り下りができなくなった。

郵便も配達されるポストに行けなくなった。

これはどうしたもんじゃろが。

生きて食べているから生ごみは必ずや発生する。

それが大多数のおふくろのゴミ。

結論は毎週の水曜、土曜の午後1時に、居住する4階の玄関前に出しておけば収集してくださる。

神さんみたいの人やと思わず口に出たおふくろの思いはよくわかる。

大阪市営の大和川団地が建設されてもう35年以上にもある。

職員もそのことをご存じで団地の階段に泣かされるそうであるが、収集事業の特別扱いをしている人は、当団地だけでも6人は居るという。

私は建築後の数年間はここで暮らしていた。

木造住宅を解体して5階建てに転居。

転居先は抽選である。

35年前は誰しも若かった。

階段であっても生活に苦労を伴わない家族構成であった。

そのころも大ばあさんは80歳だったが、階段はまったく苦にしない人だった。

おふくろもそうであったが、とうとう来てしまった高齢者。

それぐらいの年齢の人が多い大阪市営の大和川団地。

元々の住民が移転したのだから、そうなるのは当然だったが、誰もこうなるとは考えもしなかった。

ただ、公営住宅はどこでもそうだったが、5階建てまでなら階段。

それ以上であればエレベータ設備が整えられる。

6階建てであれば、こんなに苦労はしないのに、と今さら悔やんでも仕方あるまい。

世の中がそうであったのだから。

今さらどうしようもない団地であるが、ゴミ出しの支援がありがたい。

私が居住する大和郡山市ではどうなんだろうか。

それにしても、だ。

えらいことになった。

いつもならかーさんが介助しながら入浴する。

それも我が家でないとできない。

二日に一度はかーさんが浴場をともにして診ていた。

我が家のお風呂は独り住まいする住之江の居住地のお風呂とは構造がまったく違う。

我が家のお風呂であれば湯船の高さは低い。

低いから跨げる。

跨げるが、湯船はある程度の深さがある。

それでも独りで跨げたのが驚きだ。

足が難なく上がる。

実際は難なくではないと思うが、これは画期的である。

10日ぶりに湯船に浸かってすっかり垢を落としたおふくろ。

お風呂からあがって云った。

頭も洗ってさっぱりした。

気持ちが良いと嬉しそうな顔をする。

久しぶりに心が休まって安眠できるだろう。

安心したのかぐっすり眠ったおふくろ。

痛みも疲れもなく食欲旺盛。

そこを我慢して食べ過ぎないようにしておくれと願った9月7日は介護認定調査員の面談。

実際におふくろと会っていただいて、問診を通じて身体、心身の動作状況なども見ていただく調査である。

午前10時、予定していた時間にきっちり来られた調査員は大和郡山市介護福祉課の職員さん。

おふくろに気遣いながらの問診に立ち会う。

救急で大阪の友愛会病院に行ったときもそうだが、初診は必ず本人確認をする。

氏名、誕生日に本日はいつですか、である。

応えられる反応ぶりで認知具合もわかる。

8月6日の発症を経て台風5号が吹き荒れるさなかの身体状況から、休診だった整形外科を諦めて救急受付した総合医科の友愛会医師の診断結果など、骨と痛みによる当時の経緯を説明する。

それから始まる我が家での介助生活に受診など、本日に至るまでのその後の状況の身体、心身具合をおふくろ本人が問診に対応しながら現況を伝える。

「介護保険認定調査票」による問診項目は大きく分けて1.身体機能・起居動作、2.生活機能、3.認知機能、4.精神・行動障がい、5.社会生活への適応、6.過去14日間に受けた特別な医療、7.日常自立度がある。

細目は多岐にわたる問診。

調査員は優しい口調で、なおかつ触れざるを得ない調査項目にかける言葉も柔らかく。

一つ、一つの調査項目を丁寧に扱われる。

場合によっては起立状態や椅子に座っての動作確認。

就寝している布団の上での寝返りや起床状態もみる。

立ち上がって歩く状態も当然ながら観察される。

ヨタヨタ動きに手で支える近場のモノモノ。

途中ではぁと息をついて休憩しながら歩く動作に無理をなさらない程度に、そして普段の状態で動いてくださいと声をかける。

また、洗顔、歯磨きに洗身、入浴から爪切り具合まで問診される。

はっきりとした口調で応えるおふくろは耳も眼も良いから判断が早い。

移動、移乗に着衣着替えもあれば、普段服用している薬のことまできちんと答える。

細かいことはいくらでもあるが、すべては調査項目に従っての問診はおよそ1時間。

調査員から予め聞いていた通りであった。

主治医の意見書とともに提出される「介護保険認定調査票」はその後に行われる結果判定のコンピュータ判定と介護認定審査会の二段階で判定される。

それは申請書が受理されてから一月後になる。

受理されたのは8月18日。

発症した8月6日に緊急診察した7日からは随分と日にちが開いている。

なぜに遅くなってしまったのか。

それは台風5号のせいでもないが、8月8日には医院のお盆休診に入ってしまったからである。

やきもきしながら我が家でおふくろの介助をしていたことを思い出す。

申請をしたくても申請できなかった原因はお盆休診の関係である。

しかも主治医を整形外科の医師にするか、それとも内科の医師にお願いするか、である。

お盆明けに受診した両医師に相談してようやく受けていただくことが決まった主治医の選定である。

このような件も調査員にお話しさせていただいた。

また、接骨鍼灸院の患者さんを送迎していた関係で覚えた自動車に乗り降りする補助台も使用してきたことなども伝える。

いずれにしても結果は申請してから一月後。

認定の結果を待つことなく、今後自立生活を希望する住居地にある地域包括支援センターに並行的に相談を進めていくのも大切ですと勧められた。

今の状況から判断するわけにはいかないが、なんとなく“障がい高齢者の日常清潔自立度”がランク付けされそうだ。

と、なれば要支援の1か2に期待できそうだ。

その認定結果を待つことなく福祉用具の購入は限度額までであれば補助金が降りるらしい。

ただ、家屋の手すりなど家の改造費用となると、それは認定が下ってからになる。

仮に判定が下ってケアマネジャーが決まる前に地域の地域包括支援センターに相談し、ケアサービスのあれこれを聞いておくのも良し、早めに手配しておけば、今後の取り組みに進展が早くなるというアドバイスである。

なるほど、である。

介護申請は、私にとってもう2段階目に入っているのだと思った。

さまざまな問いに応えてくれる調査員は臨職。

私も7年半は市の臨職だったが、その職務期間に設立された地域包括支援センターについては詳しく知ろうとしてはいなかった。

身内にこういう介護の要件が出て始めて知る介護の世界。

その割にはよく存じている方ですし、理解は早いと調査員に云われたが、それは薄っぺらい表面レベル。

相談したいことは、その都度都度に応じていくらでも出てきそうだ。

仮に認定が決まったとしよう。

おふくろが住居する場は現市営住宅としよう。

そこで受けたい支援サービスは入浴である。

現状の身体状況では湯船の高さに足を揚げて入浴すうることは不可能だ。

例え、2、3日に一度でもいいから入浴のサービスを希望する。

屋外に出て歩くこともできない身体であるが、買物も支援して欲しい。

ゴミ出しの件は大阪市の環境センターの支援が決まったからそれだけでいい。

ちなみに大和郡山市もゴミ収集の支援はあるそうだ。

時間帯、日にちも特別に組むそうなので、一度、市のHPも見ておきたい。

(H29. 9. 6 SB932SH撮影)

見た目はわからないが足元はおぼつかない。

見ているだけでヒヤヒヤする住之江での独り暮らし。

9月4日にも架かってきた電話の声は歓びの声。

大腿骨リンパの腫れは治まった。

その辺りのところに触れてもそれがみつからないぐらいになった。

薬の効果があって消えたのだろう。

ところが、ないようになったが、昨夜はそのリンパがあった逆の方のところで痛みが出たという。

そのリンパは一晩寝たら何にも痛くないようになった。

どういう具合になるのか、心配していたが、何にも起こらないことがわかって、夕方の電話になったという。

ところで、だ。

身体が動くようになればゴミ捨て場まで行くつもりになっている。

そこで、階下のYさんに相談した。

Yさんは身体障がい者。

ゴミ捨て場まで動くことが不可能と判断されて、玄関までゴミ収集の人が取りに来てくれている、という。

何故に来てくれるのか。

ゴミ収集の人の話しによれば、事情があれば、そこまで取りに行くこともできると云って連絡先を渡されたそうだ。

ゴミ収集は大阪市の業務委託会社で市民の望みでそういう対応しているとわかったが、身体が動く人でも電話するらしく、その家の状況・状態を調査した上で決定するようだ

本人の身体状況を現認されて判定をするらしい。

その日は水曜日。

居住する大阪市営の大和川団地のゴミ収集日である。

指定された時間は収集時間と同じであるが、事務方が来られるようだ。

ドアのノックする音が聞こえる。

ジャストの午後2時に来られた人は大阪市の西南環境事業センターの職員だった。

おふくろ一人では不安。

本人も不安であるから立ち合いにやってきた。

明日は我が家に居ると想定しているおふくろの身体状況を介護認定調査員が面談等で調査される日。

大阪市の認定事務センター(介護保険)の派遣要請を受けた大和郡山市の介護調査員がやってくる。

そういうこともあって、本日はおふくろのお迎えも兼ねている。

さて、どのゴミ出し診断である。

身体状況を一目見られて判断した職員さん。

早速、問診ではなく、どういう具合にゴミ出しするか、である。

生ごみ、ガラス瓶、紙類などの選別である。

ゴミは普通ゴミに資源ゴミや古紙・衣類に分類される。

地方自治体どこでも同じだと思うが、分別収集である。

生ごみはしょっちゅう出るとしてもガラス瓶はどうなのか。

滅多にないが、あるときは出る。

そりゃそうだ。

古紙は新聞をとっていないので発生はしない。

ただ、ポストに放り込まれたチラシやパンフはだれもそこから盗っていかないから、放っておけば溜まる一方だ。

なんせ、おふくろは階段の上り下りができなくなった。

郵便も配達されるポストに行けなくなった。

これはどうしたもんじゃろが。

生きて食べているから生ごみは必ずや発生する。

それが大多数のおふくろのゴミ。

結論は毎週の水曜、土曜の午後1時に、居住する4階の玄関前に出しておけば収集してくださる。

神さんみたいの人やと思わず口に出たおふくろの思いはよくわかる。

大阪市営の大和川団地が建設されてもう35年以上にもある。

職員もそのことをご存じで団地の階段に泣かされるそうであるが、収集事業の特別扱いをしている人は、当団地だけでも6人は居るという。

私は建築後の数年間はここで暮らしていた。

木造住宅を解体して5階建てに転居。

転居先は抽選である。

35年前は誰しも若かった。

階段であっても生活に苦労を伴わない家族構成であった。

そのころも大ばあさんは80歳だったが、階段はまったく苦にしない人だった。

おふくろもそうであったが、とうとう来てしまった高齢者。

それぐらいの年齢の人が多い大阪市営の大和川団地。

元々の住民が移転したのだから、そうなるのは当然だったが、誰もこうなるとは考えもしなかった。

ただ、公営住宅はどこでもそうだったが、5階建てまでなら階段。

それ以上であればエレベータ設備が整えられる。

6階建てであれば、こんなに苦労はしないのに、と今さら悔やんでも仕方あるまい。

世の中がそうであったのだから。

今さらどうしようもない団地であるが、ゴミ出しの支援がありがたい。

私が居住する大和郡山市ではどうなんだろうか。

それにしても、だ。

えらいことになった。

いつもならかーさんが介助しながら入浴する。

それも我が家でないとできない。

二日に一度はかーさんが浴場をともにして診ていた。

我が家のお風呂は独り住まいする住之江の居住地のお風呂とは構造がまったく違う。

我が家のお風呂であれば湯船の高さは低い。

低いから跨げる。

跨げるが、湯船はある程度の深さがある。

それでも独りで跨げたのが驚きだ。

足が難なく上がる。

実際は難なくではないと思うが、これは画期的である。

10日ぶりに湯船に浸かってすっかり垢を落としたおふくろ。

お風呂からあがって云った。

頭も洗ってさっぱりした。

気持ちが良いと嬉しそうな顔をする。

久しぶりに心が休まって安眠できるだろう。

安心したのかぐっすり眠ったおふくろ。

痛みも疲れもなく食欲旺盛。

そこを我慢して食べ過ぎないようにしておくれと願った9月7日は介護認定調査員の面談。

実際におふくろと会っていただいて、問診を通じて身体、心身の動作状況なども見ていただく調査である。

午前10時、予定していた時間にきっちり来られた調査員は大和郡山市介護福祉課の職員さん。

おふくろに気遣いながらの問診に立ち会う。

救急で大阪の友愛会病院に行ったときもそうだが、初診は必ず本人確認をする。

氏名、誕生日に本日はいつですか、である。

応えられる反応ぶりで認知具合もわかる。

8月6日の発症を経て台風5号が吹き荒れるさなかの身体状況から、休診だった整形外科を諦めて救急受付した総合医科の友愛会医師の診断結果など、骨と痛みによる当時の経緯を説明する。

それから始まる我が家での介助生活に受診など、本日に至るまでのその後の状況の身体、心身具合をおふくろ本人が問診に対応しながら現況を伝える。

「介護保険認定調査票」による問診項目は大きく分けて1.身体機能・起居動作、2.生活機能、3.認知機能、4.精神・行動障がい、5.社会生活への適応、6.過去14日間に受けた特別な医療、7.日常自立度がある。

細目は多岐にわたる問診。

調査員は優しい口調で、なおかつ触れざるを得ない調査項目にかける言葉も柔らかく。

一つ、一つの調査項目を丁寧に扱われる。

場合によっては起立状態や椅子に座っての動作確認。

就寝している布団の上での寝返りや起床状態もみる。

立ち上がって歩く状態も当然ながら観察される。

ヨタヨタ動きに手で支える近場のモノモノ。

途中ではぁと息をついて休憩しながら歩く動作に無理をなさらない程度に、そして普段の状態で動いてくださいと声をかける。

また、洗顔、歯磨きに洗身、入浴から爪切り具合まで問診される。

はっきりとした口調で応えるおふくろは耳も眼も良いから判断が早い。

移動、移乗に着衣着替えもあれば、普段服用している薬のことまできちんと答える。

細かいことはいくらでもあるが、すべては調査項目に従っての問診はおよそ1時間。

調査員から予め聞いていた通りであった。

主治医の意見書とともに提出される「介護保険認定調査票」はその後に行われる結果判定のコンピュータ判定と介護認定審査会の二段階で判定される。

それは申請書が受理されてから一月後になる。

受理されたのは8月18日。

発症した8月6日に緊急診察した7日からは随分と日にちが開いている。

なぜに遅くなってしまったのか。

それは台風5号のせいでもないが、8月8日には医院のお盆休診に入ってしまったからである。

やきもきしながら我が家でおふくろの介助をしていたことを思い出す。

申請をしたくても申請できなかった原因はお盆休診の関係である。

しかも主治医を整形外科の医師にするか、それとも内科の医師にお願いするか、である。

お盆明けに受診した両医師に相談してようやく受けていただくことが決まった主治医の選定である。

このような件も調査員にお話しさせていただいた。

また、接骨鍼灸院の患者さんを送迎していた関係で覚えた自動車に乗り降りする補助台も使用してきたことなども伝える。

いずれにしても結果は申請してから一月後。

認定の結果を待つことなく、今後自立生活を希望する住居地にある地域包括支援センターに並行的に相談を進めていくのも大切ですと勧められた。

今の状況から判断するわけにはいかないが、なんとなく“障がい高齢者の日常清潔自立度”がランク付けされそうだ。

と、なれば要支援の1か2に期待できそうだ。

その認定結果を待つことなく福祉用具の購入は限度額までであれば補助金が降りるらしい。

ただ、家屋の手すりなど家の改造費用となると、それは認定が下ってからになる。

仮に判定が下ってケアマネジャーが決まる前に地域の地域包括支援センターに相談し、ケアサービスのあれこれを聞いておくのも良し、早めに手配しておけば、今後の取り組みに進展が早くなるというアドバイスである。

なるほど、である。

介護申請は、私にとってもう2段階目に入っているのだと思った。

さまざまな問いに応えてくれる調査員は臨職。

私も7年半は市の臨職だったが、その職務期間に設立された地域包括支援センターについては詳しく知ろうとしてはいなかった。

身内にこういう介護の要件が出て始めて知る介護の世界。

その割にはよく存じている方ですし、理解は早いと調査員に云われたが、それは薄っぺらい表面レベル。

相談したいことは、その都度都度に応じていくらでも出てきそうだ。

仮に認定が決まったとしよう。

おふくろが住居する場は現市営住宅としよう。

そこで受けたい支援サービスは入浴である。

現状の身体状況では湯船の高さに足を揚げて入浴すうることは不可能だ。

例え、2、3日に一度でもいいから入浴のサービスを希望する。

屋外に出て歩くこともできない身体であるが、買物も支援して欲しい。

ゴミ出しの件は大阪市の環境センターの支援が決まったからそれだけでいい。

ちなみに大和郡山市もゴミ収集の支援はあるそうだ。

時間帯、日にちも特別に組むそうなので、一度、市のHPも見ておきたい。

(H29. 9. 6 SB932SH撮影)