野垣内町・春日若宮社の砂の道を拝見した日は、平成20年12月31日。

ちょっと前までは、隣町の観音寺町にいた。

当時、大和郡山観光ボランテイアガイドクラブの副会長をされていた故Hさんが、教えてくれた観音寺町に野垣内町の砂の道つくり。

午後3時半ころから撒きはじめた、という観音寺町のトヤ。

神社周り。神社に近い民家にかかるところまでしていた砂の道つくり。

終ろうとした時間は午後4時。

この時間がギリギリだった。

道路隔てた南側になる野垣内町。

予め神社の所在地を確認していたからすぐわかる。

とはいっても、町内一般道に車が停められる空間があるだろうか。

停める場が、見つからなければ空き地探し。

時間が喰うばかりになる恐れもある。

たぶんここにしか停められないだろう、と想定していた場が空いていた。

駐車し、慌てて飛び出したそこが野垣内町・春日若宮社。

鳥居前の一般道がある。

そこに見た白い線。

アスファルトの道に描かれた白い線が神さんを迎える砂の道。

到着した時間は午後4時10分。

観音寺町からすぐ近く。

目と鼻の先なのに出発から到着まで10分も要した。

初めて見る野垣内の砂の道。

その道はすでに崩れていた。

アスファルト道は、町内の道。

歩く人もあれば、自転車乗りも。

自動車も通る町内の道に、自転車や車のタイヤ痕があった。

その砂の道を撒くために置いていた砂盛りは、鳥居横にあった。

いちいち動いては砂盛りの砂を箕に入れる。

そして、一直線の砂の道に仕上げていく。

ここ野垣内町も、トヤさんがする作業。

その姿を確認できた年は、一年後の平成21年12月31日。

観音寺町のトヤさんが作業する時間とほぼ同じだったから前年より1時間。

もっと早い時間帯の午後2時半に到着したが、未だ来られていなかった。

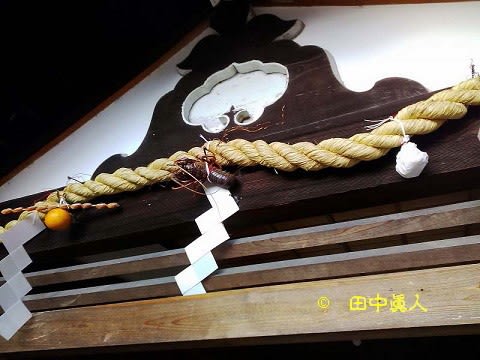

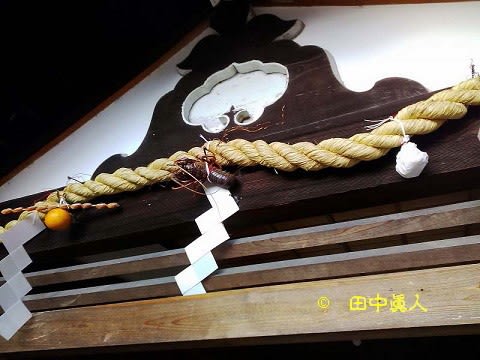

先に撮っていたのが、県内でも珍しい伊勢海老を飾ったしめ縄かけ。

見惚れて撮っているうちにやってきた一年任期のトヤさん。

宮守の役にも就くトヤ。

砂撒きは、そのトヤさん都合によって異なることを知った。

その日の都合で作業する時間を決めるらしい。

観音寺町から野垣内町へ移動し、今年の砂の道を拝見する。

両町ともコロナ禍であっても神さんが通るとされる砂の道つくりは欠かせない。

初詣に来られる氏子たち。

密にならない程度の初詣に分散詣で。

おそらくそうされたと思われる。

この日は正月三日。

訪問した時間帯は、午後4時15分。

暮れる時間は早い。

遅き参拝者が来られる前に記録しておきたい砂の道。

以前に見たまま、そのままの状態では、と思えるほど調えた一直線に仕立てた砂の道。

真ん中辺りに左繋ぎの砂を撒いている。

奥の方には左右に砂撒きが見られる。

数歩進んだ鳥居前。

中心にここもまた一直線に伸びた砂の道。

神さんの導きでもある砂の道に沿って、社殿参拝に向かう。

一方、奥に見えた三叉路を示す砂の道がある。

北側は民家との間に撒いた砂の道。

この先、ずっと繋げているわけでなく、途中まで。

かつて、アスファルト舗装されていなかった地道のころは、観音寺町の砂の道同様に、各民家に繋いでいた。

手前に撒いた砂の道は短い。

できる限り短く撒いた砂の道。

自転車、歩きに滑らいないよう限定的に捲いている。

正面に戻って、正月三日の初詣。

割り拝殿前に設えた門松。

砂盛りしたところに立てた松・竹・梅を据えた門松。

拝殿角に掲げた提灯。

なんと「献酒」の文字がある。

正月詣りに掲げられた「献酒」提灯。

県内各地、数々の神社を巡ってきたが、「献酒」提灯を見たのは初めてだ。

献酒の行為は、参拝者の気持ちが込められている。

特に正月とか祭りの場合は、特に多くなる。

正月参拝に、ずらーっと並べた神社も多いが、提灯に「献酒」の文字が墨書されている事例は、見たことがなかっただけに、当地の氏子の気持ちに感動する。

割り拝殿に入ろうとした、そのときに気づいた伊勢海老の姿。

どうみても茹でではなく、生の伊勢海老。

長い髭がある伊勢海老。

平成20年、21年に拝見した伊勢海老は茹でた海老。

朱色に染まった茹での伊勢海老。

毎年そうだと思っていたが、実は違っていたのだ。

どちらが正しいのか、一年当番のトヤさんに尋ねるしかないが・・・

しめ縄に括りつけた生伊勢海老。

実は、県内で初めてみた生の伊勢海老は、大和郡山市内の田中町である。

甲斐神社の正月しめ縄にあった。

長い髭をもつ伊勢海老は、長寿を願う形。

正月三日間も掲げて無事な姿を拝見。

カラス、ネコなどの鳥獣の餌にならなくて良かったよな。

しめ縄の左は、ウラジロを敷き、ニコニコ仲睦まじくの串柿にダイダイ。

右にぶら下げているのは、おそらく固炭であろう。

割り拝殿を進んで左右2社にも参拝する。

左の社殿は住吉神社に多賀神社。

右手は伏見稲荷神社に八要姫稲荷。

両社殿にも砂の道を繋げている。

そうこうしていると、家族連れの参拝者が初詣に来られた。

男性は、野垣内の神社氏子。

役に就いたこともある十一人衆経験者。

子どものころは、境内が遊び場だった、という男性。

3人の娘さんも揃ったところで初詣されたそうだ。

宮守の役に就くのは、北鍛冶町、中鍛冶町、南鍛冶町の自治会。

年番の役に就く十一人衆たち。

トヤとともに執行される年中行事に境内の清掃も奉仕する。

参拝された家族連れを見届けて拝見した正月御供。

以前も見たような気がするが、今年の記録に撮っておいた。

これもまたネコやカラスにもっていかれそうになるからラップをかけていた。

開けるわけにはいかず、内部表面に露溜まり。

赤い人参に里芋だろう。

どことなくわかる餅から、雑煮の御供と判断した。

(R3. 1. 3 SB805SH撮影)

ちょっと前までは、隣町の観音寺町にいた。

当時、大和郡山観光ボランテイアガイドクラブの副会長をされていた故Hさんが、教えてくれた観音寺町に野垣内町の砂の道つくり。

午後3時半ころから撒きはじめた、という観音寺町のトヤ。

神社周り。神社に近い民家にかかるところまでしていた砂の道つくり。

終ろうとした時間は午後4時。

この時間がギリギリだった。

道路隔てた南側になる野垣内町。

予め神社の所在地を確認していたからすぐわかる。

とはいっても、町内一般道に車が停められる空間があるだろうか。

停める場が、見つからなければ空き地探し。

時間が喰うばかりになる恐れもある。

たぶんここにしか停められないだろう、と想定していた場が空いていた。

駐車し、慌てて飛び出したそこが野垣内町・春日若宮社。

鳥居前の一般道がある。

そこに見た白い線。

アスファルトの道に描かれた白い線が神さんを迎える砂の道。

到着した時間は午後4時10分。

観音寺町からすぐ近く。

目と鼻の先なのに出発から到着まで10分も要した。

初めて見る野垣内の砂の道。

その道はすでに崩れていた。

アスファルト道は、町内の道。

歩く人もあれば、自転車乗りも。

自動車も通る町内の道に、自転車や車のタイヤ痕があった。

その砂の道を撒くために置いていた砂盛りは、鳥居横にあった。

いちいち動いては砂盛りの砂を箕に入れる。

そして、一直線の砂の道に仕上げていく。

ここ野垣内町も、トヤさんがする作業。

その姿を確認できた年は、一年後の平成21年12月31日。

観音寺町のトヤさんが作業する時間とほぼ同じだったから前年より1時間。

もっと早い時間帯の午後2時半に到着したが、未だ来られていなかった。

先に撮っていたのが、県内でも珍しい伊勢海老を飾ったしめ縄かけ。

見惚れて撮っているうちにやってきた一年任期のトヤさん。

宮守の役にも就くトヤ。

砂撒きは、そのトヤさん都合によって異なることを知った。

その日の都合で作業する時間を決めるらしい。

観音寺町から野垣内町へ移動し、今年の砂の道を拝見する。

両町ともコロナ禍であっても神さんが通るとされる砂の道つくりは欠かせない。

初詣に来られる氏子たち。

密にならない程度の初詣に分散詣で。

おそらくそうされたと思われる。

この日は正月三日。

訪問した時間帯は、午後4時15分。

暮れる時間は早い。

遅き参拝者が来られる前に記録しておきたい砂の道。

以前に見たまま、そのままの状態では、と思えるほど調えた一直線に仕立てた砂の道。

真ん中辺りに左繋ぎの砂を撒いている。

奥の方には左右に砂撒きが見られる。

数歩進んだ鳥居前。

中心にここもまた一直線に伸びた砂の道。

神さんの導きでもある砂の道に沿って、社殿参拝に向かう。

一方、奥に見えた三叉路を示す砂の道がある。

北側は民家との間に撒いた砂の道。

この先、ずっと繋げているわけでなく、途中まで。

かつて、アスファルト舗装されていなかった地道のころは、観音寺町の砂の道同様に、各民家に繋いでいた。

手前に撒いた砂の道は短い。

できる限り短く撒いた砂の道。

自転車、歩きに滑らいないよう限定的に捲いている。

正面に戻って、正月三日の初詣。

割り拝殿前に設えた門松。

砂盛りしたところに立てた松・竹・梅を据えた門松。

拝殿角に掲げた提灯。

なんと「献酒」の文字がある。

正月詣りに掲げられた「献酒」提灯。

県内各地、数々の神社を巡ってきたが、「献酒」提灯を見たのは初めてだ。

献酒の行為は、参拝者の気持ちが込められている。

特に正月とか祭りの場合は、特に多くなる。

正月参拝に、ずらーっと並べた神社も多いが、提灯に「献酒」の文字が墨書されている事例は、見たことがなかっただけに、当地の氏子の気持ちに感動する。

割り拝殿に入ろうとした、そのときに気づいた伊勢海老の姿。

どうみても茹でではなく、生の伊勢海老。

長い髭がある伊勢海老。

平成20年、21年に拝見した伊勢海老は茹でた海老。

朱色に染まった茹での伊勢海老。

毎年そうだと思っていたが、実は違っていたのだ。

どちらが正しいのか、一年当番のトヤさんに尋ねるしかないが・・・

しめ縄に括りつけた生伊勢海老。

実は、県内で初めてみた生の伊勢海老は、大和郡山市内の田中町である。

甲斐神社の正月しめ縄にあった。

長い髭をもつ伊勢海老は、長寿を願う形。

正月三日間も掲げて無事な姿を拝見。

カラス、ネコなどの鳥獣の餌にならなくて良かったよな。

しめ縄の左は、ウラジロを敷き、ニコニコ仲睦まじくの串柿にダイダイ。

右にぶら下げているのは、おそらく固炭であろう。

割り拝殿を進んで左右2社にも参拝する。

左の社殿は住吉神社に多賀神社。

右手は伏見稲荷神社に八要姫稲荷。

両社殿にも砂の道を繋げている。

そうこうしていると、家族連れの参拝者が初詣に来られた。

男性は、野垣内の神社氏子。

役に就いたこともある十一人衆経験者。

子どものころは、境内が遊び場だった、という男性。

3人の娘さんも揃ったところで初詣されたそうだ。

宮守の役に就くのは、北鍛冶町、中鍛冶町、南鍛冶町の自治会。

年番の役に就く十一人衆たち。

トヤとともに執行される年中行事に境内の清掃も奉仕する。

参拝された家族連れを見届けて拝見した正月御供。

以前も見たような気がするが、今年の記録に撮っておいた。

これもまたネコやカラスにもっていかれそうになるからラップをかけていた。

開けるわけにはいかず、内部表面に露溜まり。

赤い人参に里芋だろう。

どことなくわかる餅から、雑煮の御供と判断した。

(R3. 1. 3 SB805SH撮影)