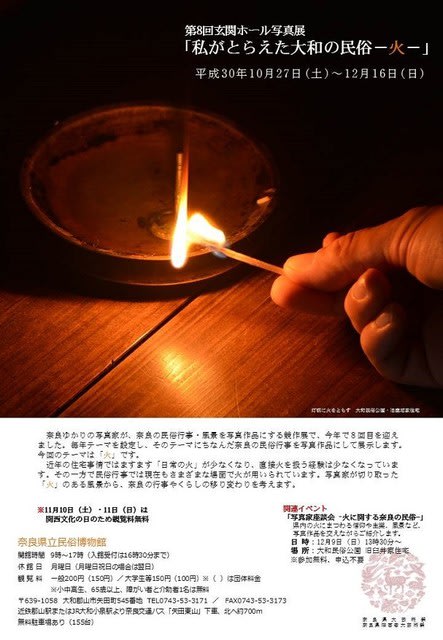

奈良県立民俗博物館の玄関ホールにて、8人のカメラマンが出展する「第8回 私がとらえた大和の民俗―火―」写真展は平成30年10月27日(土)より始まります。

今回で8回目を迎えた写真展の期間は平成30年12月16日(日)まで。・・終了しました・・

今回のテーマは「火」。

写真家8人が、奈良の民俗行事・風景を写真作品にする競作展は、今年で8回目を迎えました。毎年テーマを設定し、そのテーマにちなんだ奈良の民俗行事を写真作品にして展示します。

今回のテーマは「火」です。近年の住宅事情ではますます「日常の火」が少なくなり、直接火を扱う経験は少なくなっています。その一方で民俗行事では、現在もさまざまな場面で火が用いられています。写真家が切り取った「火」のある風景から、奈良の行事や暮らしの移り変わりなどを紹介します。

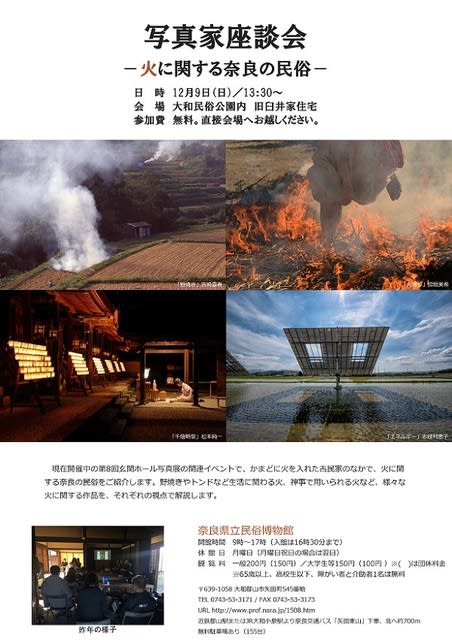

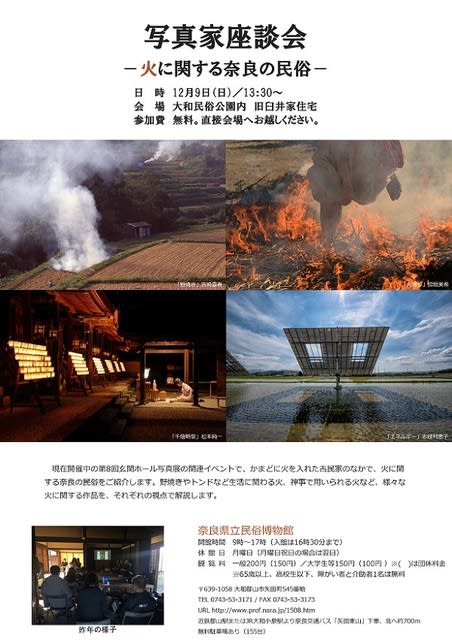

なお、12月9日(日) 13時半より、出展されるカメラマンたちが語る「写真家座談会~火~に関する奈良の民俗」があります。(無料)・・終了しました・・

座談会会場は併設の大和民俗公園内施設の古民家(旧臼井家住宅)ですが、変更する場合もありますのでよろしくお願いします。

是非、お越しくださいませ。

展示場所 奈良県大和郡山市矢田町545 奈良県立民俗博物館 玄関ホール(入館観覧料200円)

※ 11月10日(土)、11日(日)は「関西文化の日」のため、入館観覧料は無料

開館時間 9時~17時 (入館は16時半まで)

展示日程 平成30年10月27日(土)~平成30年12月16日(日)・・終了しました・・

関連イベント 平成30年12月9日(日) ・・終了しました・・

<―出展写真家が語る「写真家座談会~火~に関する奈良の民俗―」13時半~>(無料)

奈良県内の火に纏わる信仰や芸能、生業、遺構など、 出展写真を交えながらご紹介します

なお、後日の12月11日(火)午後10時54分、奈良県政の出来事を報道する「県政フラッシュ」に取り上げていただきました。

ありがとうございます。

出展者および作品テーマ(図録順)・・・・・写真家在館解説日(午後1時半~)

吉崎喜寿 【野の煙】・・・・・・・・・・11月25日・・終了しました・・

森川壽美三 【火消し】・・・・・・・・・・12月 2日・・終了しました・・

田中眞人(1) 【フクマル】・・・・・・・・・11月10日・・終了しました・・※ 関西文化の日

田中眞人(2) 【遠慮のトンド】・・・・・・・・・同上

脇坂実希 【浄火】・・・・・・・・・・・12月 8日・・終了しました・・

野口文男 【占い】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

森川光章 【信心(やすらぎ)】・・・・・12月 9日・・終了しました・・

松本純一 【献灯】・・・・・・・・・・・11月18日・・終了しました・・

志岐利恵子 【めぐみ】・・・・・・・・・・12月15日・・終了しました・・

どうぞ、ご来館お待ちしております。・・終了しました・・

振り返ってみればほぼほぼ同じ被写体の民俗映像がある。

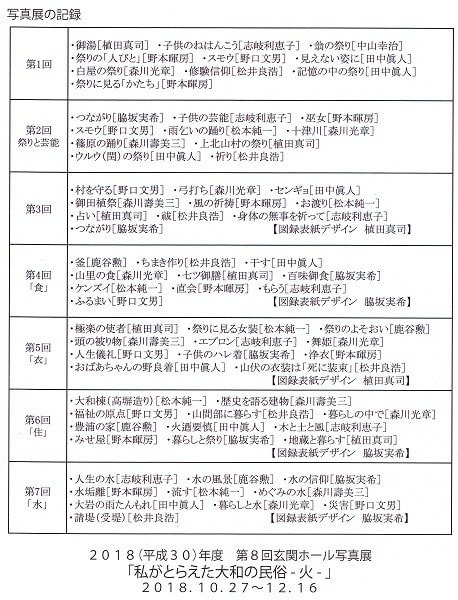

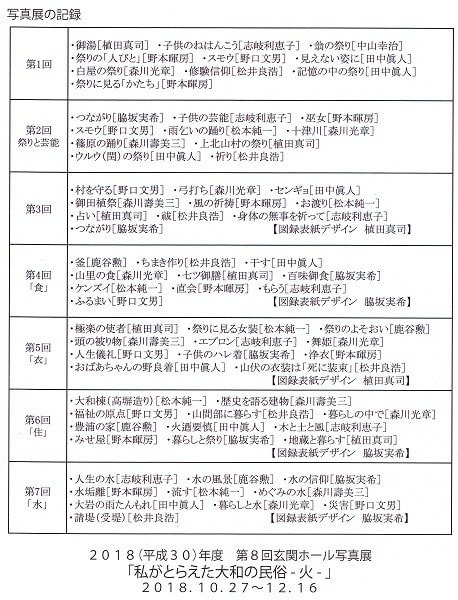

カメラマンが7年間に亘って紹介した民俗写真は210枚。当初数年間は初ものばかりの映像である。

回数を重ねるごとに悩ませる民俗写真の被り排除。何年も経ってしまえば失念することもある。

当人がとらえた写真は記憶にあるのは当然であるが、人さまがとらえた映像は記憶から消えてしまうようであるのか・・・。

8回目の今回。振り返ってみれば被り写真が数枚あった。その点、ご容赦願いたい。

ちなみに被っている民俗写真は湯立/御湯(※1、2、4、8)、粥占(※3、8)、豆焼き占い(※3、8)、水垢離(※5、7)、水行(※2、5、7)がある。また、「占い」(※3、8)のような同名テーマタイトルもある。※印しは写真展の回数

(H30.10.25 記)

(H30.11.14 追記)

(H30.12. 9 SB932SH撮影)

今回で8回目を迎えた写真展の期間は平成30年12月16日(日)まで。・・終了しました・・

今回のテーマは「火」。

写真家8人が、奈良の民俗行事・風景を写真作品にする競作展は、今年で8回目を迎えました。毎年テーマを設定し、そのテーマにちなんだ奈良の民俗行事を写真作品にして展示します。

今回のテーマは「火」です。近年の住宅事情ではますます「日常の火」が少なくなり、直接火を扱う経験は少なくなっています。その一方で民俗行事では、現在もさまざまな場面で火が用いられています。写真家が切り取った「火」のある風景から、奈良の行事や暮らしの移り変わりなどを紹介します。

なお、12月9日(日) 13時半より、出展されるカメラマンたちが語る「写真家座談会~火~に関する奈良の民俗」があります。(無料)・・終了しました・・

座談会会場は併設の大和民俗公園内施設の古民家(旧臼井家住宅)ですが、変更する場合もありますのでよろしくお願いします。

是非、お越しくださいませ。

展示場所 奈良県大和郡山市矢田町545 奈良県立民俗博物館 玄関ホール(入館観覧料200円)

※ 11月10日(土)、11日(日)は「関西文化の日」のため、入館観覧料は無料

開館時間 9時~17時 (入館は16時半まで)

展示日程 平成30年10月27日(土)~平成30年12月16日(日)・・終了しました・・

関連イベント 平成30年12月9日(日) ・・終了しました・・

<―出展写真家が語る「写真家座談会~火~に関する奈良の民俗―」13時半~>(無料)

奈良県内の火に纏わる信仰や芸能、生業、遺構など、 出展写真を交えながらご紹介します

なお、後日の12月11日(火)午後10時54分、奈良県政の出来事を報道する「県政フラッシュ」に取り上げていただきました。

ありがとうございます。

出展者および作品テーマ(図録順)・・・・・写真家在館解説日(午後1時半~)

吉崎喜寿 【野の煙】・・・・・・・・・・11月25日・・終了しました・・

森川壽美三 【火消し】・・・・・・・・・・12月 2日・・終了しました・・

田中眞人(1) 【フクマル】・・・・・・・・・11月10日・・終了しました・・※ 関西文化の日

田中眞人(2) 【遠慮のトンド】・・・・・・・・・同上

脇坂実希 【浄火】・・・・・・・・・・・12月 8日・・終了しました・・

野口文男 【占い】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

森川光章 【信心(やすらぎ)】・・・・・12月 9日・・終了しました・・

松本純一 【献灯】・・・・・・・・・・・11月18日・・終了しました・・

志岐利恵子 【めぐみ】・・・・・・・・・・12月15日・・終了しました・・

どうぞ、ご来館お待ちしております。・・終了しました・・

振り返ってみればほぼほぼ同じ被写体の民俗映像がある。

カメラマンが7年間に亘って紹介した民俗写真は210枚。当初数年間は初ものばかりの映像である。

回数を重ねるごとに悩ませる民俗写真の被り排除。何年も経ってしまえば失念することもある。

当人がとらえた写真は記憶にあるのは当然であるが、人さまがとらえた映像は記憶から消えてしまうようであるのか・・・。

8回目の今回。振り返ってみれば被り写真が数枚あった。その点、ご容赦願いたい。

ちなみに被っている民俗写真は湯立/御湯(※1、2、4、8)、粥占(※3、8)、豆焼き占い(※3、8)、水垢離(※5、7)、水行(※2、5、7)がある。また、「占い」(※3、8)のような同名テーマタイトルもある。※印しは写真展の回数

(H30.10.25 記)

(H30.11.14 追記)

(H30.12. 9 SB932SH撮影)