8時半、起床。

両足の筋肉の痛みが半端ない。階段の上り下り(とくに下り)が大変だ。深夜のランニング&ウォーキングの「成果」であるが、夢の中で箱根駅伝第5区のランナーだったのかもしれない。いかにジムでのマシーンを使った走りと実際のロードの走りが違うかということがよくわかった。

トースト、サラダ(ハム、トマト、レタス)、紅茶の朝食。

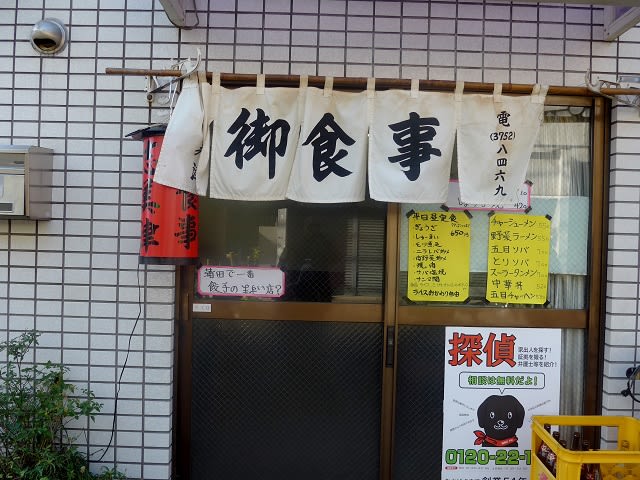

母の見舞いに行く途中で、「志美津」で昼食をとる。ずいぶんと久しぶりに入る店で、息子さんに代替わりしている。先代がなくなってから15年くらい経つそうだ。「若い頃、何度か来たことがあるんですけどね」と私が言うと、「専門学校の学生さんだったんですか」と聞かれた。そうじゃないけど、面倒なので、曖昧に返事をしておいた。

定食は中華中心だが、中華料理の店かというとそうでもなくて、壁に貼られたメニューの札を見ると、年末に閉店した「越中屋」と似た大衆食堂の雰囲気を漂わせている。「揚げチクワ」とか「ハンペンフライ」なんていうのもある。

今日のところは五目炒飯(580円)で様子を見る。中華の専門店の炒飯ではなく、大衆食堂の炒飯である。

向かいのアパートに今日引っ越してきたとう青年がカウンターで食事をしていた。餃子定食のようである。青年は福岡からやってきたらしい。ご主人とお母様は気さくな方で、あれこれ話しかけている。銭湯(改正湯)の場所なんかを教えてあげている。その銭湯の目の前に「phono kafe」というカフェがあることもついでに私が教えてあげようかと思ったが、東京初日からあまりコミュニケーション過多になるのも疲れるだろうと、やめておく。アパートの目の前にこういう大衆食堂があることは彼の食生活にとってラッキーだったと思う。

店を出て、病院へ向かう。今日も青空だ。

「メリーチョコレート」の本社工場は蒲田にある。バレンタインデーのチョコレートのプレゼントの習俗はこの会社が発端である。

母は昨夜、久しぶりにお通じがあったようで、口から水やお茶を飲むことが解禁になっていた。固形物はまだNGだが、自分の口からものを取り込める、自分の舌や喉でものを味わえるというのは、あたりまえのようで、生きるということの基本にあることだから、回復への大きな一歩である。

看護師さんから主治医が決まったこと、その先生が今日の夕方(6時ごろから)にご家族の方とお話をしたいといっていることを伝えられる。では、夕方、また参ります。自宅が近い(徒歩15分)とこういうときに便利である。

梅屋敷商店街のカフェ「琵琶湖」で一服。

昨日の日誌を付ける。4月始まりの「ほぼ日手帳カズン」なので、あと3か月使用するわけだが、すでに臨月状態で、製本がもってくれることをひたすら願う。

自宅への帰り途にある花屋で鉢植えのシクラメンを2鉢購入。玄関の前に飾る。これから見舞いの帰りに少しずつ購入して、母が退院して戻ってきたときに玄関先が花で溢れているようにしたい。

夕方、もう一度病院へ行き、主治医のH先生と面談。これまでの検査の結果と、現状、これからの治療方針について説明を受けた。

夕食は鶏肉とブロッコリーの炒め物。

食後、駅ビルに買い物に行く。

「有隣堂」で『丸谷才一全集』(全12巻)の第9巻「夏目漱石と近代文学」と第12巻「選評、時評、その他」を購入。他の巻に収めれているものはたいてい単行本で持っているので、この2巻だけを購入。全集は半分を「小説」、残りの半分を「評論」にあてている。つまりこの全集では「小説家」と「評論家」としての丸谷才一の仕事を網羅しているわけである。しかし、私が思うに、丸谷の一番の仕事は「エッセー」であったと思う。彼の小説は(彼は芥川賞作家ではあったが)私にはあまり面白いとは思えなかった。いや、面白くはあるのだが、それは「智」に働きかけるタイプの面白さで、実存的に、全身で味わうような面白さではない。一方、彼の評論は小説よりははるかに面白いが、ある時期から民俗学風のアイデアに固執するようになってから、あまり面白いものではなくなった。彼の著作で一番面白いのは、なんといっても『男のポケット』(夕刊フジ連載)をはじめとするエッセーである。随筆ではなくエッセー。おそらく戦後の日本文学においてエッセーというジャンルは丸谷才一によって確立されたのではなかろうか。その「エッセー」が全集から排除されたのはなぜだろう。巻数を抑えるためというのが大きな理由だろうが、「小説」や「評論」よりも「エッセー」を下に観るアカデミックな文学観が背景にあるのは間違いないだろう。まさか「エッセーは全集から外して」と丸谷本人が遺言をしていたとは思えない。それこそ反丸谷才一的思考である。

全12巻中、一番面白いのは最後の第12巻である。これは断言してよい。

その第12巻の中でも、もっとも重要な一文は、村上春樹が群像新人文学賞(1979年)を受賞したときの選評であろう。

「村上春樹さんの『風の歌を聴け』は現代アメリカ小説の強い影響の舌に出来上がったものです。カート・ヴォネガットとか、ブローティガンとか、そのへんの作風を非常に熱心に学んでゐる。その勉強ぶりは大変なもので、よほどの才能の持主でなければこれだけの学び取ることはできません。昔ふうのリアリズム小説から抜け出そうとして抜け出せないのは、今の日本の小説の一般的な傾向ですが、たとへ外国のお手本があるとはいへ、これだけ自在にそして巧妙にリアリズムから離れたのは、注目すべき成果と言っていいでしょう。・・・(中略)・・・とにかくなかなかの才筆で、殊に小説の流れがちつとも淀んでいないところがずばらしい。二十九歳の青年がこれだけのものを書くとすれば、今の日本の文学趣味は大きく変化しかけていると思われます。この新人の登場は一つの事件ですが、しかしそれが強い印象を与へるのは、彼の背後にある(と推定される)文学趣味の変革のせいでせう。」(362-363頁)

村上春樹は丸谷才一から新人文学賞を授けられたが、丸谷才一はそのことによって、村上春樹を発見した評論家としての栄誉を得たわけである。

第12巻には彼の句集『七十句』も収録されている。古希の祝いに編んだ句集である。春夏秋冬の部立てから成っているが、一句ずつ紹介しておこう。

紅梅や顔みな違ふ羅漢たち

昼飯に鮎三匹の長者ぶり

とち餅や十五までいた城下町

雪あかり家にみなぎる夜ふけかな

「無印良品」で衣装ケース(引き出し式)の大(1500円)と小(1200円)を一個ずつ購入して持ち帰る。床の上に積んである本を収納するためである。大と小は深さが違うだけで、縦横のサイズは同じである。大には普通の単行本なら3列で50冊程度が収まる。小には文庫文と新書が一列ずつ各50冊程度収まる。スペースに無駄なく収まり、上から見て、背のタイトルが見やすいのがよいところである。今日は試しに2個だけ購入したが、使えることわかったので、今後、順次導入していこう。「社会学」とか「小説」とか内容で仕分けすれば、本を探しやすくなるだろう。