妻と午後5時過ぎに蒲田駅で待ち合わせ、西武池袋線の江古田へ行く。このところここに来る頻度が増えている。劇団獣の仕業の番外公演(The Out of Beast 2019)が7月、8月、そして9月と連続してここであったからだ。いずれも一人ないし二人の芝居で、通しタイトルは「よくない噂」(とくに噂話がテーマというわけではない)。いずれも一回限り、一夜限りの公演である。今回が最終回で、劇団salty rockが2016年に初演した伊織夏生脚本の作品を、立夏が脚色・演出し、手塚優希望と松本真菜美(salty rock)が出演する「楽屋~或いはとどまり続けることしかできな者達への詩~」である。

6時15分頃、江古田駅に着く。開園は8時、会場は7時半なので、まだだいぶ時間がある。駅前の唐揚げ屋で差し入れの唐揚げなどを購入。

「太陽」という名前の、『なつぞら』の天陽をちょっと連想させるラーメン屋に入る。

ラーメンと半チャーハンのセットに玉子をトッピングで追加。(妻は玉子付ラーメンのみ)。スープは煮干しベースのあっさりとした昔ながらのラーメンである。

コンビニで差し入れのビールを購入。普段、缶ビールなんて買わないので、いろいろな種類があることに驚く。

会場までまだ時間があるので、「タリーズ・コーヒー」で食後のコーヒーを飲む。

カフェオレを注文。唐揚げの、とくにニンニク風味の唐揚げの香りが拡散してゆく気がする。

開演の時間になったので「兎亭」へ。

ここに芝居を観るのは7回目だろうか。芝居小屋としては一番多いのではないかしら。次は吉祥寺の櫂スタジオだろうか。

「兎亭」という名前と図柄がかわいい。

芝居が始まった。楽屋で二人の役者が鏡に向かって(という設定で実際に鏡台があるわけではない)化粧をしながらおしゃべりをしている。他愛もないおしゃべりだが、打ち解けているようで、心の扉を全開にしているわけではない、つまりよくみかける日常的な女子トークである。

開演前の楽屋風景と思っていると、どうも違うようである。舞台はすでに始まっている。途中から舞台に出るのだろうか。しかし、それも違うようである。「私たちはこの先も舞台に立つことはない」というような会話を交わしている。裏方ということか、あるいは控えの役者(万年二軍みたいな)ということか。しかし、裏方なら上演中は何か仕事があるはずだ。受付とか、照明とか、音響とか、フロアー係とか、少なくとも舞台のそでで、あるいは客席の後ろの方で、上演中の舞台を観ているはずだが、二人はそういうこともせず、相変わらず化粧をしながら、おしゃべりをしている。大きな劇団ならいざしらず、ここは小さな劇団らしいから、控えの役者なんて余裕はないだろう。では、一体、この二人は何なんだ。

(写真は立夏のブログより拝借)

しだいに二人がたわいもないおしゃべりではなく、演劇への思いを大きな声で熱く語る場面が増えてくる。そうか、そういうことか、と私は思った。二人は生身の人間ではなく、ゴーストなのだ。何かしらの理由で、劇団を去って行った者たち、しかし、演劇への思いは彼らの中に残っていて、それが一種の「残留思念」となって、楽屋に漂っているのだ。そう解釈すれば、すべてはつじつまがあう。もちろん「つじつまがあう」というのは、私の中でということで、「腑に落ちる」と言い換えてもよい。ああ、この芝居、「楽屋~或いはとどまり続けることしかできな者達への詩~」は、昨年の年末に観た獣の仕業の第13回公演「THE BEAST」と同じ「演劇賛歌」なのである。「THE BEAST」では最後の一人となったエンゲキジンが死んだ(辞めて行った)仲間たちの泥人形を作って稽古を繰り返しているところに、カンキャクの最後の生き残りがやってきて、もう一度芝居が観たいといい、芝居が始まるのだった。初演の順序からいえば、「THE BEAST」は立夏版「楽屋~或いはとどまり続けることしかできな者達への詩~」なのだという見方も出来よう。伊織夏生も立夏も、そして小劇団の主宰であれば誰でも、こういう芝居を書きたいと一度は思うものではなかろうか。それは「楽屋話」であるが、それを芝居として成立させてみたいという思いは、エンゲキジンにはあるのではなかろうか。

終演後、二人の役者に聞いてみた。「二人は生身の人間ではないよね?」「はい、そうです」。やっぱりそうか。

もう一つ聞いてみた。「演出の立夏からの注文は何かあった?」「二人で10になるように(15とか20ではなく)と言われました」。なるほどね。二人の役者は一つの「残留思念」の片割れなのであって、別々の二つの人格ではない。だから二人のおしゃべりは、実は、内的な会話なのだ。相補的なものであって、相乗的なものではない。二人の役者が張り合って、火花を散らすように演じるものでなく、一方が突けば、他方が引く、そういう芝居が求められたということだろう。「残留思念」の複雑性(いろいろな思い)はそういうふうにして表現されるということだろう。

一つの一人芝居と2つの二人芝居で構成された「よくない噂」シリーズは今回で終わり。役者が少ないと言うことは、一人の役者にかかる負荷が大きいということだが、同時に、演じ甲斐も大きかっただろう。演出も、シンプルな構成で、芝居のというものの本質と向き合うことになったはずである。お疲れ様でした。次回は、ワイワイ行きますか。

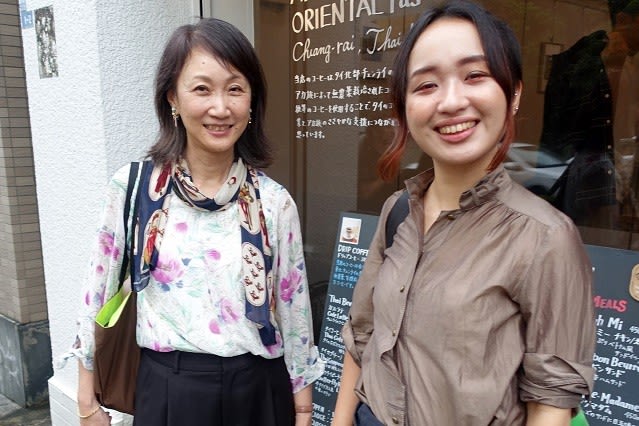

「よくない噂」シリーズに登場した役者たち(写真は立夏のツイッターから拝借)

「兎亭」を出たのは9時過ぎ。家には10時半過ぎに着いた。

2時、就寝。