本日土曜は定休日。

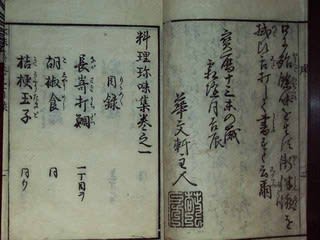

と、いうことで江戸は宝暦年間(1750年頃)の珍味書です。

博望子(1750):料理山海郷。

教育社から現代語訳(教育者新書・原本現代訳134)が出ています。

現代語訳のキャッチコピーは「ついに料理は味覚のレベルを超えた。視覚に訴え、料理知識を満足させる。遊びの要素を盛り込んで登場した宝暦の料理書」となっています。

さまざまな地域のさまざまな素材で、視覚にも留意、かつネーミングにも凝るという、チャレンジングな料理の無数のレシピが数行くらいずつ列挙されています。

冒頭の「桑名時雨蛤」にはじまり、「仙台煮」「沖鱠」とさまざまレシピが並んでいるのですが、その中には酒にまつわるものもいくつかあります。

龍眼酒:

焼酎二升に氷砂糖の粉半斤と龍眼肉の皮実を取り、肉のみ一斤を一緒に壷に入れ、口をよく締める。これを湯煎にして少し温めた後、雨の当たらないところに埋める。十日くらい置けばよい。(龍眼肉:ムクロジ科の常緑喬木)。

→これはわかりやすい。梅酒をはじめとする薬酒みたいなものですね。

菊葉酒:

軽い酒一升に菊の葉二十枚、氷砂糖の粉半斤を一緒に壷を入れ、蓋をして風の当たらないところに5日置く。6日目に中をよくかき回し、またもとのようにして5日目毎に同様にすると、30日目になれる。

→これも同様、今度は焼酎ではなく日本酒に漬けるものですね。この手のはいくつかありました。

早甘酒:

玉子一個、酒を杯に一杯、砂糖を杯に一杯、干し飯を杯に一杯、これらに水を適量加え、沸かして飲む。

→これもイメージしやすいです。

一夜酒:

白麹を水に漬けてよくもみ砕き、白砂糖を適量合わせ、これをこして飲む。

→粕酒みたいなものでしょうが、、、代用品?

榧酒:

上等の榧(かや)を煎って渋皮を取り、さらに色がつくくらいまで煎ってさまし、刻んでから擂り鉢でよく摺る。これを酒でのばしてこし、温めて用いる。榧二百個に酒一升の割合とする。

→これも一種の薬酒なのでしょうか?

加茂瓜甘酒:

加茂瓜の皮をむき、種をとる。麹とその三分の一の飯を入れ、先の瓜を入れる。溶けて水のようになるので、これを甘酒を普通に入れて呑む。

→加茂瓜とは冬瓜のこと。瓜が溶けて、お米も発酵するのでしょうか。ちょっと気持ち悪いかも。

こんなのをたくさん集めて復元してみる人って、、、、どこかにいるんでしょうね。。。。

ランキングにエントリーしてみました。都度クリック!!→人気ブログランキングへ

牛込・神楽坂 酒類卸 升本総本店

http://e-masumoto.com/default.aspx

と、いうことで江戸は宝暦年間(1750年頃)の珍味書です。

博望子(1750):料理山海郷。

教育社から現代語訳(教育者新書・原本現代訳134)が出ています。

現代語訳のキャッチコピーは「ついに料理は味覚のレベルを超えた。視覚に訴え、料理知識を満足させる。遊びの要素を盛り込んで登場した宝暦の料理書」となっています。

さまざまな地域のさまざまな素材で、視覚にも留意、かつネーミングにも凝るという、チャレンジングな料理の無数のレシピが数行くらいずつ列挙されています。

冒頭の「桑名時雨蛤」にはじまり、「仙台煮」「沖鱠」とさまざまレシピが並んでいるのですが、その中には酒にまつわるものもいくつかあります。

龍眼酒:

焼酎二升に氷砂糖の粉半斤と龍眼肉の皮実を取り、肉のみ一斤を一緒に壷に入れ、口をよく締める。これを湯煎にして少し温めた後、雨の当たらないところに埋める。十日くらい置けばよい。(龍眼肉:ムクロジ科の常緑喬木)。

→これはわかりやすい。梅酒をはじめとする薬酒みたいなものですね。

菊葉酒:

軽い酒一升に菊の葉二十枚、氷砂糖の粉半斤を一緒に壷を入れ、蓋をして風の当たらないところに5日置く。6日目に中をよくかき回し、またもとのようにして5日目毎に同様にすると、30日目になれる。

→これも同様、今度は焼酎ではなく日本酒に漬けるものですね。この手のはいくつかありました。

早甘酒:

玉子一個、酒を杯に一杯、砂糖を杯に一杯、干し飯を杯に一杯、これらに水を適量加え、沸かして飲む。

→これもイメージしやすいです。

一夜酒:

白麹を水に漬けてよくもみ砕き、白砂糖を適量合わせ、これをこして飲む。

→粕酒みたいなものでしょうが、、、代用品?

榧酒:

上等の榧(かや)を煎って渋皮を取り、さらに色がつくくらいまで煎ってさまし、刻んでから擂り鉢でよく摺る。これを酒でのばしてこし、温めて用いる。榧二百個に酒一升の割合とする。

→これも一種の薬酒なのでしょうか?

加茂瓜甘酒:

加茂瓜の皮をむき、種をとる。麹とその三分の一の飯を入れ、先の瓜を入れる。溶けて水のようになるので、これを甘酒を普通に入れて呑む。

→加茂瓜とは冬瓜のこと。瓜が溶けて、お米も発酵するのでしょうか。ちょっと気持ち悪いかも。

こんなのをたくさん集めて復元してみる人って、、、、どこかにいるんでしょうね。。。。

ランキングにエントリーしてみました。都度クリック!!→人気ブログランキングへ

牛込・神楽坂 酒類卸 升本総本店

http://e-masumoto.com/default.aspx