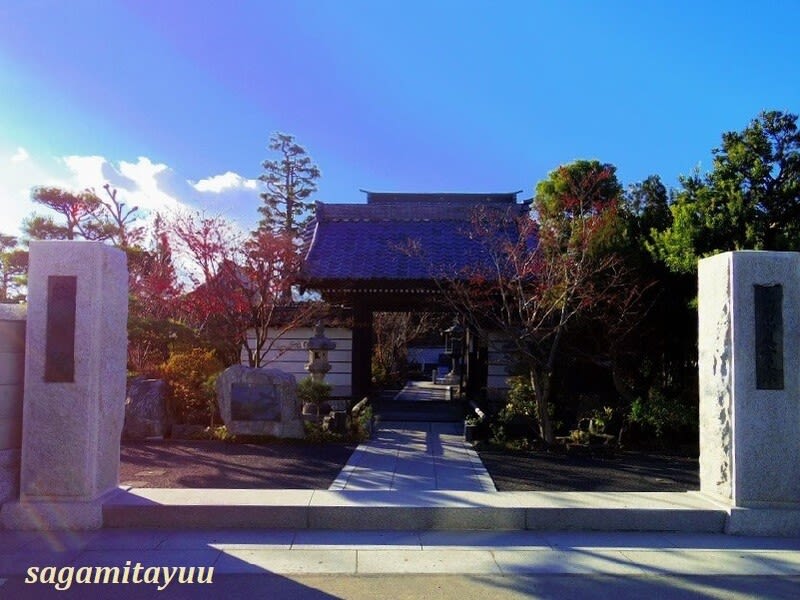

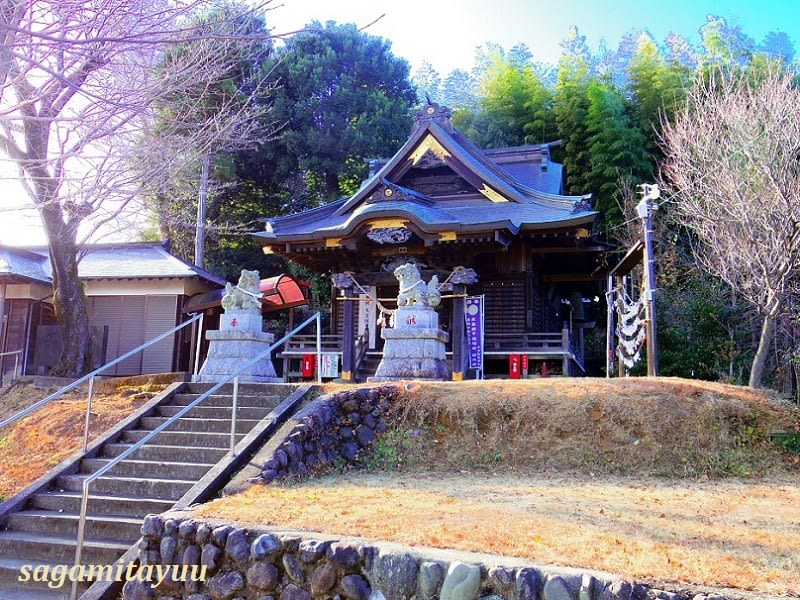

海老名市河原口に神仏分離まではすぐ隣に鎮座する「有鹿神社」の別当寺であった真言宗寺院「海老山総持院満蔵寺」は鎮座している。創建は天平勝宝6年(754年)。本尊は虚空蔵菩薩。天正19年(1591)徳川家康より「寺領十石の朱印」を拝領している。江戸時代には近隣の「相模国分寺」、座間の「星谷寺」、厚木の「飯山観音」など19末寺を有していた大寺で更に明治初期に海老名氏の菩提寺「宝樹寺」を併合した。「山門」を抜けると境内正面には入り母屋造りの「本堂」、そして本堂右には庫裏、前には東大寺型「八角大灯籠」、海老名市内で最古といわれている「子育地蔵尊」がある。境内には蓮鉢がいくつ並べられ観蓮咲く7月には多くの参拝者で賑わう。(2012)