ブルックリンのRouletteに足を運び、マタナ・ロバーツのプロジェクト「breathe...」を観る(2017/9/14)。

開場前に着くと、演奏予定のヘンリー・グライムスが出てきて、そこに幼馴染なのか女性が通りがかり、ああヘンリー貴方なの、今日演奏するの、などと仲良さそうに話していた。いきなり良い場面を見せていただいた。やがて、ライターのクリフォード・アレンさんや、蓮見令麻さんがやってきた。アレンさんに、昨夜のティム・バーンについて意見を訊いたところ、ジュリアス・ヘンフィルの名前を挙げつつジャズの歴史についてあれこれと話してくれた。また蓮見さんもトッド・ニューフェルドの新譜やNYでの生活やなんかについて。「The New York City Jazz Record」誌のローレンス・ドノヒュー・グリーンさんにも紹介していただいた。こんなときのお喋りは本当に楽しい。

Matana Roberts (as, electronics, composer)

Jaimie Branch (tp)

Peter Evans (tp)

Gabriel Guerrero (p)

Henry Grimes (b)

Mike Pride (ds)

マタナ・ロバーツ自身による事前の解説は次の通り。

“breathe…” is part of a conceptual sound cycle exploring rise of militarized police in American culture and beyond. The program will focus on alternative modes of composition, improvisation and moving image as part of a conceptual graphic score.

各プレイヤーの前には、絵や字が印刷されたボードが置かれている。ステージの照明はかなり暗く落とされた。スクリーンには抽象的なイメージに加え、強権的な警察国家へのメッセージであろうか、「We all are sensitive people」の文字や、2016年に黒人男性が警察官に射殺されたときと思しき画像が繰り返し投影されている。あの少女は誰だろう。

マタナが最初にオルガンを弾き、鳥の声にも聴こえる。彼女は指揮をしつつアルトを吹き、それが、ずっと主に指で弾いていたヘンリー・グライムスのベースと重なる。ピーター・エヴァンスのトランペットは多彩ながら内に籠るようでもあり、それが、ジェイミー・ブランチのファンファーレを思わせもする外に開かれたトランペットと好対照をなしていた。マタナの発する音はすぐに電子的にループされていく。ガブリエル・ゲレーロの介入は鮮やかだ。

ここでマタナがカードをかざし、音風景が転換した(「H」や「A」がかたどられたカードはその後なんどか提示され、そのたびに、全員が方向を変える)。マタナはオルガンを繰り返し、アルトを吹き、それらがループする。かなり直接的な指揮にもよるのだが、トランペットのふたりも、ピアノも、ベースも、マイク・プライドのドラムスも特徴的なソロをみせる。

ふたたびカード。グライムス以外は全員同時に何かを話しはじめる。それらは小さく、重なりあっていてほとんど聴きとれないのだが、自分たちの土地(国家と同義なのかもしれない)を奪われた思いが伝わってくる。全員がうなり、重なる。そしてマタナが繰り返し「America」に呼びかける。サウンドは騒乱へとなだれこんでゆくが、やがて静かに落ち着いてゆく。エヴァンスのグロウルが見事。声もエレクトロニクスもループし、現状というドローン、精神というドローンが形成される。何度も訪れては去っていくピーク。

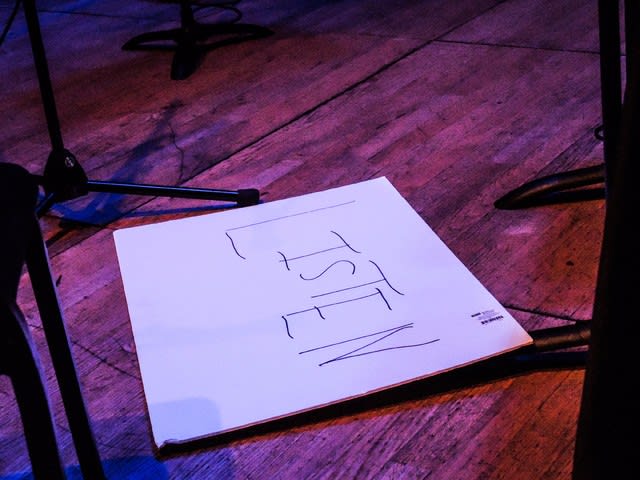

このあたりで、皆が、ボードの裏側にペンで思い思いにメッセージを書きはじめた(グライムスは何故か従わなかった)。マタナは「PROTEST」と、ブランチは「WHY NOT TRY」に「JUST FOR A CHANGE」。エヴァンスのそれは視えなかったがあとで確認すると「LISTEN」。それらがお互いに、あるいは観客に提示され、どのように機能したのだろう。そして全員が喋り、「Justice for peace」とリピートされる。

ピアノ、ベース、ブラシによるドラムスとのプレイの中に、ぎゅるぎゅるとマタナのアルトが介入した(マタナはサブトーンも見事だった)。それはまたループし、ドローンの一部をなした。プライドのドラムス、マタナのキーボード、トランペットふたり。声のループの中でピアノとキーボードが浮かび上がる瞬間もあった。グライムスのベースは一貫して重く素晴らしい。

別のカード。全員がボードに書かれた文章を朗読し、低い声でハミングし、重なった。マタナは自分の国や土地について口にする。

カード。マタナの朗々としたアルトソロにグライムスのアルコ。ブランチのトランペットによる長く低い音。

カード。全員が疾走する。

カード。全員が吹き、そしていきなり止めた。場にはオルガンのループが響いている。マタナが話す、集まること、自分の場所への愛。レイシズムやセクシズムへの抵抗。「Respect existence / Expect existence」、「Imagine justice / Imagine just us」。「Don't forget PROTEST」、「Silence is violence」。

このように70分ほどのサウンドは続き、幕を閉じた。耳には直接的な想いとドローンの響きが残った。

それにしても、事前にまったく何も予想していなかっただけに、かなりこの音楽には驚かされた。直接的なメッセージと、その背後にあるアメリカへの怒りと苛立ち。サウンドやことばはそれと一体となり、ドローンという言い方以上に、すべてが音楽に貢献していた。

蓮見令麻さんは、そうせざるを得ないアメリカの現状と、それができるマタナ・ロバーツという傑出した音楽家のことを口にした。果たしてこのような音楽プロジェクトが、また違う危機を抱える日本において成立するだろうか。

クリフォード・アレンさんは、チャド・テイラーらシカゴの仲間たちとのギグは観たことがあるがこれははじめてだと、やはり驚きを隠そうとしなかった。

ヘンリー・グライムス夫人のマーガレット・デイヴィスさんは、グライムスがボード使用などの指示に従わなかったことをとても残念がっていた(かれの素晴らしい音が聴けたから良かったですよと言うと、何言ってんだと返されてしまった)。

これは新しい録音作品になるだろうか。

Nikon P7800

●マタナ・ロバーツ

マタナ・ロバーツ『Coin Coin Chapter Three: River Run Thee』(2015年)

マタナ・ロバーツ『Always.』(2014年)

アイレット・ローズ・ゴットリーブ『Internal - External』(2004年)

Sticks and Stonesの2枚、マタナ・ロバーツ『Live in London』(2002、03、11年)