ベルリンを拠点とするグループ、ディー・エントイシュング(Die Enttäushung、ドイツ語で失望の意)の新作が出ていた。音楽評論家・横井一江さんのブログ「音楽のながいしっぽ」で知った。

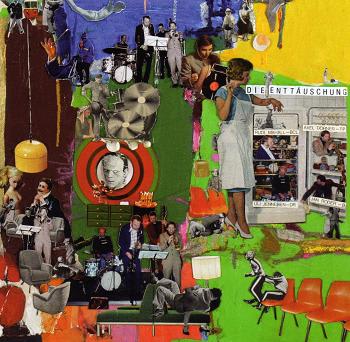

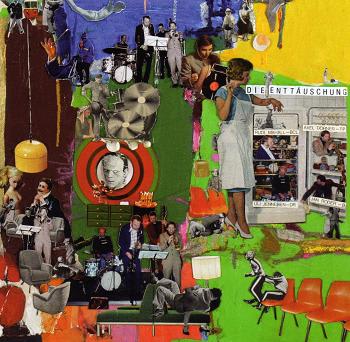

「失望」による新作『失望』

バスクラリネットのルディ・マハールとトランペットのアクセル・ドゥナーを中心にしたピアノレス・カルテットである。同じ横井さんによる「JAZZ TOKYO」でのレビューによると、90年代前半からベルリンのライブハウスで演奏していたらしい。

私がこの2人の存在を知ったのは、1996年にアレクサンダー・フォン・シュリッペンバッハが率いるベルリン・コンテンポラリー・ジャズ・オーケストラ(BCJO)が来日したときだ。中野ZEROのステージから妙にはしゃいで観客席をデジカメで撮影していたのは、最近亡くなったトロンボーン奏者のポール・ラザフォードだっただろうか(ちょっとよく覚えていない)。そして、エヴァン・パーカーがソプラノサックスを演奏しているとき、隣に座ってそのソロに大喜びしているのがルディ・マハールだった。マハールのバスクラも、長身を折り曲げて演奏する姿とともに、印象深いものだった。

その後翌年だか翌々年だかに、マハールは再来日した。シュリッペンバッハ・トリオの一員として、確か妻が手術のため来日できないエヴァン・パーカーの代理だったと思う。私は新宿ピットインと、六本木ロマーニッシェス・カフェに駆けつけた。決して滑らかではない、高音から低音までを自由に往復するソロは、いわゆるバスクラらしくなく、釘付けになった。

そこにマハールが持ってきていたのが、「失望」の2枚組アナログレコードだった。既にBCJOから注目していた私が、マハールが参加しているマーティ・クックのCD『Theory of Strange』(ENJA、97年)を見せたところ、喜んで、「失望」のLPにその場で考えたメロディを記譜した。あとで吹いてみると奇妙だった。

「失望」による2枚組LP『失望』

「失望」への奇妙な記譜

センターレーベルには1人ずつの顔が・・・。

前作LPは、セロニアス・モンク曲集だった。これが何度聴いても滅法面白い。ジョニー・グリフィンの名演で有名な「Let's Cool One」ではバスクラが全体のテンポを操る。「Bemsha Swing」では、短いタンギングがメロディの奇妙さを増幅させる。「We See」では、まるで空気の抜けたバレーボールを落とすようなドラムスが楽しい。「Four in One」では、テーマ後半部を何十回も執拗に繰り返し、乾いたおかしみが腹の底で蠢きはじめる。「Evidence」ではアンサンブルも無邪気に楽しんでいるようだ。そして「Blue Monk」で締める。

モンクを代表するような曲「Blue Monk」には、テナーサックス奏者イーボ・ペレルマンによる『Blue Monk Variations』(Cadence、1996年)という怪作がある。遅刻したバンドメンバーを待っている間に思いつきで演奏したという、ソロによる「Blue Monk」をネタにした即興集だ。マハールにも、ソロでこのような試みをやってほしいと思う。同じ曲での変奏は、脱構築的で余裕のあるマハールに相応しいのではないか。あるいはもうやっているかもしれないが。

イーボ・ペレルマン『Blue Monk Variations』(Cadence、1996年)

その意味で、「失望」のモンク集は、ウィントン・マルサリスが緻密に構成し完璧な演奏を残した傑作『Marsalis Plays Monk』(Columbia、1999年)とは対極に位置する。モンク自身がバリトンサックスの巨人、ジェリー・マリガンと共演した『Mulligan Meets Monk』も、マリガンのソロは滑らかなチェロのようで、低音の扱われる役割は随分と異なっている。

そして「失望」の新作は、オリジナル曲集である。その前に、シュリッペンバッハを迎えてモンクの全曲を演奏するという試み、『Monk's Casino』がある。機会があれば前作「失望」と聴き比べてみようと思う。

オリジナル曲であっても、モンクの曲であっても、雰囲気は変わらない。これをICPオーケストラやウィレム・ブロイカーのように欧州的、ダダイスティックといえば便利かもしれない。しかし、敢えて奇抜なことをするようには見えないし、コードを無視しているわけでもない。アンサンブルだってある。周波数を連続的に変化しうる管楽器、しかもピアノレスの特性かもしれないが、「文法の制約」から、破壊的にではなく、哄笑したり忍び笑いをしたりしながら抜け出る自由さがあるように思える。これが欧州の夜なのかな。

「失望」による新作『失望』

バスクラリネットのルディ・マハールとトランペットのアクセル・ドゥナーを中心にしたピアノレス・カルテットである。同じ横井さんによる「JAZZ TOKYO」でのレビューによると、90年代前半からベルリンのライブハウスで演奏していたらしい。

私がこの2人の存在を知ったのは、1996年にアレクサンダー・フォン・シュリッペンバッハが率いるベルリン・コンテンポラリー・ジャズ・オーケストラ(BCJO)が来日したときだ。中野ZEROのステージから妙にはしゃいで観客席をデジカメで撮影していたのは、最近亡くなったトロンボーン奏者のポール・ラザフォードだっただろうか(ちょっとよく覚えていない)。そして、エヴァン・パーカーがソプラノサックスを演奏しているとき、隣に座ってそのソロに大喜びしているのがルディ・マハールだった。マハールのバスクラも、長身を折り曲げて演奏する姿とともに、印象深いものだった。

その後翌年だか翌々年だかに、マハールは再来日した。シュリッペンバッハ・トリオの一員として、確か妻が手術のため来日できないエヴァン・パーカーの代理だったと思う。私は新宿ピットインと、六本木ロマーニッシェス・カフェに駆けつけた。決して滑らかではない、高音から低音までを自由に往復するソロは、いわゆるバスクラらしくなく、釘付けになった。

そこにマハールが持ってきていたのが、「失望」の2枚組アナログレコードだった。既にBCJOから注目していた私が、マハールが参加しているマーティ・クックのCD『Theory of Strange』(ENJA、97年)を見せたところ、喜んで、「失望」のLPにその場で考えたメロディを記譜した。あとで吹いてみると奇妙だった。

「失望」による2枚組LP『失望』

「失望」への奇妙な記譜

センターレーベルには1人ずつの顔が・・・。

前作LPは、セロニアス・モンク曲集だった。これが何度聴いても滅法面白い。ジョニー・グリフィンの名演で有名な「Let's Cool One」ではバスクラが全体のテンポを操る。「Bemsha Swing」では、短いタンギングがメロディの奇妙さを増幅させる。「We See」では、まるで空気の抜けたバレーボールを落とすようなドラムスが楽しい。「Four in One」では、テーマ後半部を何十回も執拗に繰り返し、乾いたおかしみが腹の底で蠢きはじめる。「Evidence」ではアンサンブルも無邪気に楽しんでいるようだ。そして「Blue Monk」で締める。

モンクを代表するような曲「Blue Monk」には、テナーサックス奏者イーボ・ペレルマンによる『Blue Monk Variations』(Cadence、1996年)という怪作がある。遅刻したバンドメンバーを待っている間に思いつきで演奏したという、ソロによる「Blue Monk」をネタにした即興集だ。マハールにも、ソロでこのような試みをやってほしいと思う。同じ曲での変奏は、脱構築的で余裕のあるマハールに相応しいのではないか。あるいはもうやっているかもしれないが。

イーボ・ペレルマン『Blue Monk Variations』(Cadence、1996年)

その意味で、「失望」のモンク集は、ウィントン・マルサリスが緻密に構成し完璧な演奏を残した傑作『Marsalis Plays Monk』(Columbia、1999年)とは対極に位置する。モンク自身がバリトンサックスの巨人、ジェリー・マリガンと共演した『Mulligan Meets Monk』も、マリガンのソロは滑らかなチェロのようで、低音の扱われる役割は随分と異なっている。

そして「失望」の新作は、オリジナル曲集である。その前に、シュリッペンバッハを迎えてモンクの全曲を演奏するという試み、『Monk's Casino』がある。機会があれば前作「失望」と聴き比べてみようと思う。

オリジナル曲であっても、モンクの曲であっても、雰囲気は変わらない。これをICPオーケストラやウィレム・ブロイカーのように欧州的、ダダイスティックといえば便利かもしれない。しかし、敢えて奇抜なことをするようには見えないし、コードを無視しているわけでもない。アンサンブルだってある。周波数を連続的に変化しうる管楽器、しかもピアノレスの特性かもしれないが、「文法の制約」から、破壊的にではなく、哄笑したり忍び笑いをしたりしながら抜け出る自由さがあるように思える。これが欧州の夜なのかな。

BCJOは桐生でも演奏したのですね。調子が悪かったのですか・・・。

調子の悪かったエバン・パーカーのソロが印象に残っています。確かこのとき、メンバー紹介があったと思うので聴きなおしてみます。

でも楽しいコンサートでした。地元のおじいちゃん、おバーちゃんと一緒に野外の特設ステージで聴きました。

《失望》のモンク、ちょっと聴いてみたいですね、探してみます。

うろ覚えの訂正と舞台裏の事情、ご教示ありがとうございます。凄く面白いですね。そういえば、ロマーニシェス・カフェでルディさんに『Duet for Eric Dolphy』持ってきてるなら買いたい、と言ったら、「アキさんが持っている」とのことだったような記憶があります。

なるほど・・・シュリッペンバッハ・トリオはまだなのですね。目の当たりにしたら凄いだろうなあ。

マハールの再来日はエヴァンのトラではなく、本当はダブル・トリオ、今でも活動している息の長いシュリッペンバッハ・トリオ(アレックス、エヴァン、ポール・ローヴェンス)と高瀬アキ・トリオ(アキさん、井野さん、ルディ)でツアーする予定だったのです。エヴァンのドタキャンで当事者だった私はいっぱい叱られました。今となればそれも懐かしい。考えてみれば、アレックスの不動のトリオの日本公演はまだ実現していないのですよ。

私が最初にルディを見たのは、彼がベルリンに移住する前、メールスジャズ祭に出演したギュンター・クリスマンのプロジェクト。1992年でした。あんまり「変」だったのでどこか記憶に残っていて、BCJOを見て「あっ、あの時の変なバスクラ」と思いだしたのでした。縁は異なものです。