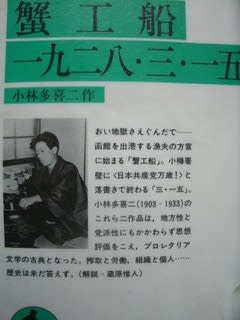

小説家の島田雅彦は『小説作法ABC』(新潮社 2009.3.25)の中で小林多喜二の『蟹工船』(1929年)に関し、例文を挙げながら(新潮文庫版 p.40-41 岩波文庫版 p.38-39)以下のように評価している。

「はっきりいって、あまり面白くありません。元祖プロレタリア文学と現代のフリーター小説はともに、労働現場からのベタな報告でしかありません。そこは、泥棒集団の日常を詩的な修飾で描写したジャン・ジュネの『泥棒日記』に軍配が上がるでしょう。」

そして島田は『泥棒日記』の一節を引用しているのだが、過酷な労働環境に置かれた労働者と泥棒を比較する無神経は今は問わないが、そもそもこれは引用箇所によってどうにでも言えそうなことである。

例えば、『蟹工船』の以下の文章を味読してみよう。

「風がマストに当たると不吉に鳴った。鋲がゆるみでもするように、ギイギイと船の何処かが、しきりなしにきしんだ。宗谷海峡に入った時に、三千噸に近い船が、しゃっくりにでも取りつかれたようにギク、シャクし出した。何か素晴らしい力でグイと持ち上げられる。船が一瞬間宙に浮かぶ。ー が、ぐウと元の位置に沈む。」(岩波文庫版 p.21)

「き(ギ)」と「し」を交錯させながら、「しゃっくり」をきっかけに「き(ギ)」を「く(グ)」に変化させる音韻のこだわりは決して「ベタな報告」とは言えないのではないだろうか。

小林多喜二は「元祖プロレタリア文学」色が強すぎて誤解されがちなのだが、デビュー作の『一九二八・三・一五』を読んでも分かるように小説家としては「正統派」で文体にたいするこだわりは一入で、主語が分かりずらいと言われがちの『蟹工船』だが、読者に集団を意識させるためにそういう体で書かれているのである。

『日本近代短篇小説選 昭和篇1』(岩波文庫 2012.8.17)に収録されている小林多喜二の短篇『母たち』は刑務所に収監されている「お前」に対して「母」が書いている手紙の形式で書かれており、伏字まで再現されているのである。

どうも島田は人生が順調に行っているためなのか、底辺で喘ぐ苦労人たちの気持ちが分からないのかもしれない。果たして90年経っても読まれている島田の小説があるかどうかは微妙だが、島田にはまだチャンスはある。

gooニュース

https://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASP9W6DWXP9WIIPE01H