都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

嫁に食わすな」と聞いて真っ先に思いつくのが「秋茄子」です。

茄子は夏にも穫れますが、暑い時期の夏は十分な栄養を蓄えることができずに、秋に収穫される茄子の方がおいしいと言われています。

実際、秋茄子はアミノ酸や糖分をしっかり蓄えており、養分があるので旨味が増しておいしいのです。

そんなおいしい旬のナスを、外から来た嫁になど食べさせるのはもったいない、と言ったとか…。

- 意地悪な姑説

ひとつ目は、「秋に旬を迎え、おいしくなる茄子を嫁なんかに食べさせるのはもったいない」という、姑さんの意地悪な気持ちを表しているというもの。

同じような言葉で「秋かます、嫁に食わすな」「秋鯖、嫁に食わすな」「五月蕨、嫁に食わすな」などがあり、いずれも嫁イビリを匂わせる慣用句です。封建的な家族制度のなかで生まれた言葉なのかもしれませんが、意味には諸説あり、その理由や語源はハッキリしていないのが実のところです。

- やさしい姑説

一方で、「秋茄子は嫁に食わすな」には、意地悪ではなく、嫁の体を気遣う意味合いがあるという説もあります。茄子には体を冷やす働きがあるので、涼しくなってきた秋に茄子を食べると、出産を控えたお嫁さんの体が冷えてしまうので、やさしい姑さんがお嫁さんを心配しているのだというものです。

また、秋茄子は種が少ないので、子宝に恵まれないとう縁起の悪さを気にしているのだという解釈もあります。

- 実は「嫁」とは夜目(ネズミ)を指す説

また、ここでいう"よめ"は「夜目」と書き、ネズミのことを指しているという説もあります。つまり、おいしい秋茄子をネズミに食べさせるのはもったいないということで、おいしいものをとられたくないという意味として取れますね。

鎌倉の和歌集に由来することわざ?

鎌倉時代の和歌集『夫木和歌抄』には「秋なすび わささの粕につきまぜて よめにはくれじ 棚におくとも」という歌があります。

これは、酒粕につけた秋茄子をおいしくなるまで棚に置いておくのはよいけれど、ネズミ(夜目・よめ)に食べられないように注意しましょうという意味です。「秋茄子は嫁に食わすな」は、その和歌が語源ではないかとも言われているそうです。

「秋茄子は嫁に食わすな」の一般的によく使われている解釈は、「とてもおいしい秋茄子を、嫁なんかに食べさせるのはもったいない」という、お姑さん側の意地悪な気持ちを表しているというものです。

いわゆる嫁いびりです。

おいしいからあげない、という解釈には、嫁姑の関係で、嫁を疎んじている気持ちが背景にあります。

「嫁に食わすな」は他にもありました

- 二月鰈(にがつかれい)は嫁に食わすな。

- 五月蕨(ごがつわらび)は嫁に食わすな。

蕨の旬は五月で、その時期の物はとてもおいしいという事。 あまりに美味しいので嫁に食べさせるのは惜しいという事から。

- 五月鮒(ごがつふな)嫁に食わすな

- 夏蛸(なつだこ)は食わすな。

「土用のタコは親にも食わすな」という嫁視点の諺もある

- 秋蕗嫁に食わすな

- 秋タナゴ嫁に食わすな

- 秋の鮗(コノシロ)嫁に食わすな。

- 秋魳(あきかます)は嫁に食わすな

かますは秋になると脂が乗って白身の上品な味になるカマス美味しいので、嫁には食べさせるなということ。

- 秋鯖(さば)嫁に食わすな。

マサバの産卵期は春で、その後体力を取り戻すために、えさを食べまくります。

十分、栄養をとったマサバは、秋になるころには脂肪がのり、おいしくなるというわけです。おいしい秋サバを嫁風情に食べさせてなるものかというわけです。

また一方、まったく正反対の解釈もあります。

いくら秋サバがおいしいとはいえ、サバは腐りやすい。昔から「鯖の生き腐れ」と言われ傷みやすいとされてきました。

大事な嫁が食あたりしてはいけない、というものです。

これらも意味や解釈には諸説ありますが、「嫁に食わすな」が共通してます。

昔は、あらゆる場面で姑の立場が勝っていたので、これだけ美味な食材を並べられると、姑の嫁いびり説というのは納得できるものがあります。

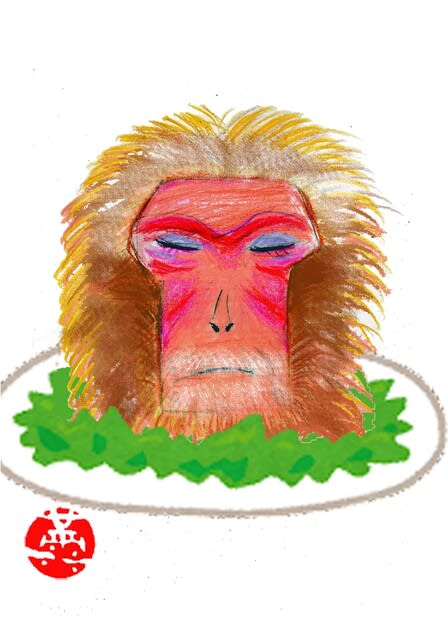

中でも面白かったのは「秋ざるは嫁に食わすな」という言葉。これは「サルの話」(岩波新書)の一節だそうです。猿は「本草綱目」にも薬用として入っており、熊の胆ならぬ猿の胆もあるそうです。

|

~「申」を食べる ~ 脳までも食べなさる

ニホンザル珍重 「猿の肉はとてもとても、たとえようのない程の美味だ。また、猿の頭の黒焼きは薬として珍重されていたものだった」。これは、昭和51年に亡くなった十和田の木村金吾氏の証言である。石川県の山村などでは「秋猿は嫁に食わすな」というらしい。近年まで非常に評価されていたことがわかる。 美味ゆえか価格もよかったようだ。秋田県仙北の寺子屋のソロバンの稽古の教材で、「猿の皮30文、肉60文、頭10文、肋骨8文」というのが残っていた。全体を利用するが、食用・薬用でない毛皮はそう高くなかった。雪深い新潟県魚沼での明治25年の値段は、イタチ50厘、テン500厘、キツネ2000厘(=2円)、サル800厘であった。 |

「明治時代の1円=現在の2万円」として、当時の品物はいくらぐらいだったのかを計算してみました。当時の「1銭」が現在の「200円」、「1厘」が現在の「20円」となります。

|

イタチ |

50厘 |

1,000円 |

|

テン |

500厘 |

10,000円 |

|

キツネ |

2円(=2000厘) |

40,000円 |

|

サル |

800厘 |

16,000円 |

|

日本の一部地域では猿肉が珍味と見なされてきた。古くは縄文時代の遺跡から猿の骨が出土し、江戸時代の『宜禁本草集要歌』や『嬉遊笑覧』にも言及が見られる。石川県では「秋猿は嫁に食わすな」との言い伝えがある。サル肉の消費で無数の健康効果が得られると言われ、たとえば、日本の女性は出産後に元気を取り戻すためにサル肉を消費していたとされる。また、美食家として有名な北大路魯山人も食べたことを著作に記している。 ただし、1974年に野生のニホンザルは狩猟鳥獣の対象から除外されており、有害駆除の許可が下りた場合を除いて狩猟の対象にはできないため、21世紀においてはきわめて流通に乏しく「幻の肉」とも称される。 |

猿は縄文時代から食べられていたようです。

今でこそ気持ちが悪いと思うかもしれませんが、犬も元々は家畜でした。

動物は食べるものがある程度決まっていますが、人間は何でも食べてきたという歴史があります。

それにしても、昔のお嫁さんはずいぶん食べ物を制限されてきたようです。

■昨日のアクセスベスト3