都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

四字熟語の意味を考えてもらう問題です。

よく漢字の意味を考えると、分かると思います。

四字熟語は前後二文字に分けて考えるとわかりやすいかもしれません。

四字熟語をさらりと使えると、カッコいいですね。

Q1.付和雷同(ふわらいどう)

①農作物は天候の良し悪しに左右されやすいということ。

②感情の起伏が激しいこと。

③他人の言動に軽々しく同調すること。

Q2.泰山北斗(たいざんほくと)

①どっしりとして安定し、揺るぎのないこと。

②騒ぎだけ大きく、結果は意外に小さいことのたとえ。

③学問や芸術など、ある一分野の第一人者。

Q3. 鎧袖一触(がいしゅういっしょく)

①目には見えるが、手に取ることができないこと

②物事に恐る恐る取り掛かること

③相手を簡単に打ち負かしてしまうこと

Q4.秋霜烈日(しゅうそうれつじつ)

①秋になり厳しい寒さが襲うことのたとえ。

②刑罰や権威などが極めて厳しいことのたとえ。

③どうにか生計を立てて暮らすことのたとえ。

Q5.汗牛充棟(かんぎゅうじゅうとう)

①所蔵する書籍が多いことのたとえ。

②人柄が温厚で情にあつく、まじめであること。

③きわめて暑く、息苦しい夏の日の気候。

↓

↓

↓

↓

↓

A1.付和雷同(ふわらいどう)

正解. ③他人の言動に軽々しく同調すること。

「付和雷同」には、「自分自身の主義主張がなく、他人の言動に軽々しく同調すること。」という意味があります。

「雷が鳴ると、全てのものに響く」ということから、「雷同」自体にも「すぐに他人の意見に同調すること。」という意味があります。

「不和雷同」と書き間違えることが多いので注意が必要です!

A2.泰山北斗(たいざんほくと)

正解. ③学問や芸術など、ある一分野の第一人者。

「泰山北斗」は、「学問や芸術など、ある一分野の第一人者。」という意味です。

「泰山」は、中国山東省にある道教の聖地として名高い名山です。また、「北斗」は北斗七星のことで、時刻を計る星として古来親しまれてきました。

どちらも誰もが仰ぎ見る存在である、ということから、ある分野の第一人者という意味で「泰山北斗」という言葉が使用されるようになりました。

ちなみに、「泰山のようにどっしりと安定させる」という意味で使われる、「泰山の安きに置く」という言葉も存在します。

A3. 鎧袖一触(がいしゅういっしょく)

正解. ③相手を簡単に打ち負かしてしまうこと

「鎧袖一触」は、「簡単に相手を打ち負かしてしまうこと」という意味があります。

鎧(よろい)の袖で軽く触れただけで相手を倒してしまうという意味から生まれた言葉です。江戸時代の歴史書『日本外史』に由来しています。

A4.秋霜烈日(しゅうそうれつじつ)

正解. ②刑罰や権威などが極めて厳しいことのたとえ。

「秋霜烈日」は、「刑罰や権威などが極めて厳しいことのたとえ」という意味の四字熟語です。

「秋霜」は「秋の厳しく冷たい霜」を、「烈日」は「強烈に照り付ける太陽」を意味します。ここから転じて、現在の意味で使用されるようになりました。

また、「秋霜烈日」という言葉は検事の職務と理想像をよく表しており、検察官のバッジの別名にもなっています。

A5.汗牛充棟(かんぎゅうじゅうとう)

正解. ①所蔵する書籍が多いことのたとえ。

「汗牛充棟」は「蔵書が非常に多いこと」という意味で使用される四字熟語です。

牛車に積んで運ぶと牛が汗だくになり、家の中に積むと棟木まで届いてしまうほど本が多いということから、この四字熟語は生まれました。

したっけ。

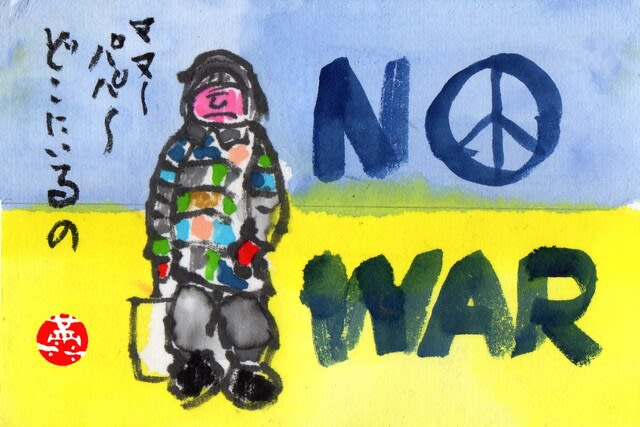

#NO WAR #STOP PUTIN

#StandWithUkraine

■昨日のアクセスベスト3