都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

今日も四字熟語の意味を考えて貰います。

前回で要領が分かったと思いますので、頑張ってください。

Q1. 韋編三絶(いへんさんぜつ)

①親子の縁は何があっても切れないということ

②自分の欠点を戒め、改めようとすること

③何度も繰り返して本を読むこと

Q2.夜郎自大(やろうじだい)

①自分の意見を曲げず、最後まで貫き通すこと。

②むりやり押し付けて従わせること。

③自分の力量を知らず、威張ること。

Q3.規矩準縄(きくじゅんじょう)

①規制が厳しく、自由が少ないこと。

②物事の基準となるもの。

③ひどく真面目で堅苦しいこと。

Q4.内股膏薬(うちまたごうやく)

①いつでも役に立てられる身近なもの。

②定まった意見がなく、その時の都合で立場を変えること。

③自分のことは二の次にして、他人に尽くすこと。

▲ヒント

膏薬…「こうやく」ともいう塗り薬。

Q5. 鑿壁偸光(さくへきとうこう)

①苦労を重ねて学問にはげむこと。

②さまざまな考え方に触れ、見識を広めること。

③人物や文章が、たいへん優れていること。

▲ヒント

「鑿」…音読「サク」、訓読「のみ・うがつ」、意味「①のみ。木材や石材などに穴をあける工具。 ②うがつ。穴をあける。」

↓

↓

↓

↓

↓

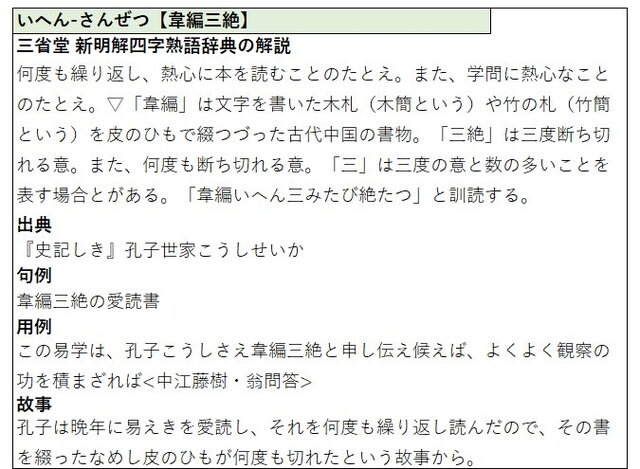

A1. 韋編三絶(いへんさんぜつ)

正解. ③何度も繰り返して本を読むこと

「韋編三絶」は、「何度も繰り返して本を読むこと」という意味があります。また、「熱心に学問に励むこと」という意味もあります。

古代中国の孔子が、晩年に『易経』という書物を繰り返し読んだため、そのつづりひもが何度も切れたという故事に由来しています。

A2.夜郎自大(やろうじだい)

正解. ③自分の力量を知らず、威張ること。

「夜郎自大」には、「自分の力量も知らず、偉そうな顔をして威張ること」という意味があります。

この四字熟語は、「昔、中国の夜郎という国が、漢の広大さを知らず漢の使者に自分の国と漢の国の大小を問うた」という故事から生まれました。

A3.規矩準縄(きくじゅんじょう)

正解. ②物事の基準となるもの。

「規矩準縄」には、「物事の基準となるもの」という意味があります。

「規」は円を描くコンパス、「矩」は四角形を描く曲尺(かねじゃく)、「準」は水平を測る水準器、「縄」は直線をひく墨縄(すみなわ)を表します。

古代中国で、これらは世の中の物事を統制・維持する標準の象徴であったことから、この四つを組み合わせて「規矩準縄」という四字熟語が生まれました。

A4.内股膏薬(うちまたごうやく)

正解. ②定まった意見がなく、その時の都合で立場を変えること。

「内股膏薬」には、「定まった意見がなく、その時の都合で立場を変えること」という意味があります。

「内股膏薬」は「太ももの内側にはった塗り薬」を意味し、右側についたり左側についたりするところから現在の意味で使用されるようになりました。

A5. 鑿壁偸光(さくへきとうこう)

正解. 苦労①を重ねて学問にはげむこと。

「鑿壁偸光」は、苦学することのたとえとして使われる四字熟語です。

「鑿」には「うがつ」や「穴をあける」、「偸」には「ぬすむ」という意味があります。「壁に穴をあけて隣家の光をぬすんで学ぶ」ということから、「苦学する」という意味になりました。

したっけ。

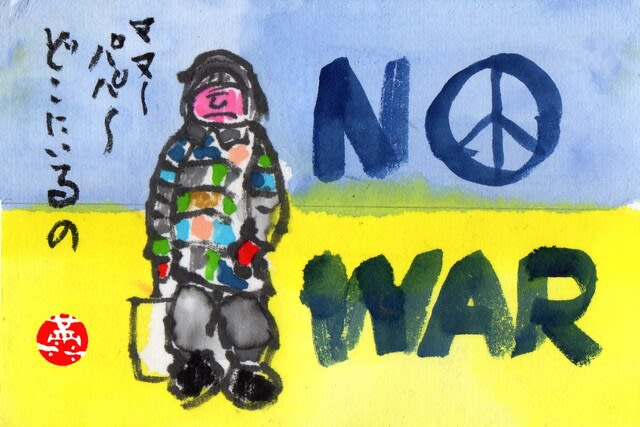

#NO WAR #STOP PUTIN

#StandWithUkraine

■昨日のアクセスベスト3