(銃撃を受けた14歳少女マララさん 左上は平和賞を受けたときの様子のようです。 “flickr”より By Ch Zulfiqar Ali Zulfi http://www.flickr.com/photos/chzazulfi/8071744501/)

【初の国際ガールズ・デー】

今日10月11日は、国連が今年から制定した「国際ガールズ・デー」です。

“世界で読み書きができない人の3分の2は女性”という現状が、女性の社会的・経済的地位の向上を妨げており、そのことが更に女子教育の進展を妨げる・・・という悪循環となっています。

****「日本は男女差をなくすODAを」 初の「国際ガールズ・デー」でNGO****

10月11日は国連が制定した「国際ガールズ・デー」の最初の年。「女」であり、「子供」であるがために差別され、生きることさえ困難な状況に置かれている途上国の女子児童への関心を世界的に高めてもらおうという日だ。

ガールズ・デー制定に尽力した国際非政府組織(NGO)、プラン・インターナショナル副本部長のティプケ・バーグスマ氏は9日、産経新聞の取材に、女子児童への“投資”は途上国が抱える貧困など多くの問題解消につながるとし、政府開発援助(ODA)大国の日本に「ジェンダー(性差別)問題を施策に取り込んでほしい」と語った。

バーグスマ氏は「学校を造っても女子トイレがなければ女子児童は学校にはいけない」という例を挙げ、「支援のあり方にも女子児童への配慮がなければ支援が無駄になる」と強調する。政治的にも国際機関にも影響力を持つ日本が女子児童の直面する問題を重視することで世界的な問題意識となり、取り組みの機運が高まると期待する。

世界で読み書きができない人の3分の2は女性。女というだけで教育を受けさせてもらえなかったりするためだが、バーグスマ氏は「女子児童が1年学校に通えば将来の家計にプラス25%の余剰収入をもたらし、それが2年になると50%に増える」と指摘する。

バーグスマ氏によると、貧困は女性に集中している。しかし、アフリカでは女子教育で農業の収穫高がアップしたり、HIV感染率が抑えられたりしたケースが確認されている。生産性向上などにもつながるため、女性が教育を受け、自立することが貧困解消につながることは裏付けられている。

一方、バーグスマ氏は、日本で多くの大卒女性が仕事に就いていない状況について「日本が経済成長したければ、女性の労働力としての参加をもっと促すべきだ」と指摘した。

バーグスマ氏はネパールで目にした男女の格差に衝撃を受け、プラン・インターナショナルが世界で行っている「Because I am a Girl」を立ち上げ、カナダ政府などと協力して「国際ガールズ・デー」制定に貢献した。日本で開かれている国際通貨基金(IMF)・世界銀行年次総会の会合に出席するため来日した。【10月10日 MSN産経】

*****************

【14歳の「活動家」】

初の「国際ガールズ・デー」にもかかわらず、目にしたのは何ともやりきれないパキスタンでの事件です。

イスラム社会における女性の立場の弱さは、これまでも何度も取り上げてきたところですが、日本や欧米的価値観からすると、原理主義的な立場をとる国・勢力において、特にその弊害が目立ちます。

アフガニスタンのタリバンや、隣国パキスタンでのパキスタン・タリバン運動もそのひとつです。

これまでも登校中の女子児童が顔に硫酸を浴びせられるなどの痛ましい事件がありましたが、パキスタンで、こうした風潮に抗議していた少女が銃撃を受ける事件がありました。

****パキスタン:武装勢力批判の14歳少女 銃撃される*****

パキスタン北西部のスワート渓谷で9日、武装勢力をブログで批判していた14歳の少女が銃撃され、重傷を負った。少女は、女子教育の必要性などを訴える「活動家」として知られ、政府も英雄視していた。武装勢力「パキスタン・タリバン運動」が「反イスラム的な活動をやめないため銃撃した」と犯行声明を発表。少女すら暗殺対象になった事件に国民は衝撃を受けており、政府の警護体制への批判も出ている。

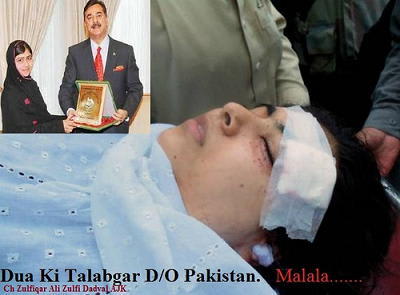

銃撃されたのは、中学生のマララ・ユスフザイさん。学校から帰宅するためスクールバスに乗ろうとしたところ、複数の男が銃撃。頭部と首に計2発の銃弾を受けた。報道によると、銃撃した男は、「どの子がマララだ」と聞いて回ったという。ほかに一緒にいた2人の女子生徒が負傷したが、3人とも命に別条はない模様だ。

マララさんは11歳だった09年、武装勢力の支配下にあったスワート渓谷で恐怖におびえながら生きる人々の惨状を英BBC放送のウルドゥー語のブログにペンネームで告発。武装勢力による女子校の破壊活動を批判し、女性への教育の必要性や平和を訴える活動を続け、欧米メディアが活動を取り上げていた。

同年、パキスタン軍がスワート渓谷で大規模な軍事作戦を実施し、武装勢力を追放した後、パキスタン政府はマララさんの本名を明かし、「勇気ある少女」として表彰した。政府主催の講演会にも出席し、女性の権利などについて語っていた。

今回の事件は、「解放」されたはずのスワート渓谷が安全でないことを国民に再認識させた。また、マララさんを治安回復の「象徴」として利用しながら、十分な警備体制を敷いていなかった政府への批判も出ている。パキスタン当局によると、マララさんは、通常は武装した警護付きの車両が与えられているというが、この日は警護は不在だったという。【10月10日 毎日】

******************

負傷したマララさんは、担当医師によると、手術で銃弾は除去されたが、10日夜の時点で意識は戻っていないとのことです。

マララさんは女子教育の重要性などをブログで訴えており、パキスタン政府から昨年国民平和賞を授与され、国際慈善団体の子ども平和賞にもノミネートされたこともあります。このため、「パキスタン・タリバン運動」(TTP)からたびたび脅しを受けていたとのことです。

****タリバンが暗殺したがった14歳少女****

フェイスブックでは自らを「政治家」と

ニューヨーク・タイムズ紙は09年、当時11歳だったマララを紹介する短編ドキュメンタリー映像を制作しているが、その中で彼女は医者になりたいという夢を語りながら泣き崩れていた。

映像制作者によれば当時、女子生徒が通う200以上の学校がタリバンによって爆破されていた。「1月15日以降、女子は学校に行ってはならない」――タリバンがそう宣言するラジオ放送も、ドキュメンタリーには出てくる。

ニューヨーク・タイムズの記者たちは、1月15日を迎えるマララと家族を追っていた。父親はかつて女子のための私立学校を運営しており、マララもそこに通っていた。同紙によれば、そんな彼もタリバンの「レーダー」にかかってしまい、当の1月には脅迫に抗い切れず、学校の閉鎖に追い込まれた。

同じ09年、マララはBBC(英国放送協会)ウルドゥー語版のウェブサイトに「パキスタン人女子生徒の日記」というブログを開設。グル・マカイというペンネームでタリバン支配下での日常を細かく語り、女性が教育を受ける権利を訴えていた。

昨年は、パキスタン政府から第1回国家平和賞を贈られ、世界子ども平和賞にもノミネートされていた。

14歳の彼女はフェイスブック上で自らを「政治家」と表現していた。9日の時点で彼女のページには3400人がファンとして登録されていたが、事件後にその数は6000人以上に跳ね上がった。

BBCは銃撃事件に対するパキスタン国内での「激しい抗議」を伝えている。ザルダリ大統領やアシュラフ首相をはじめ、政治家からも強い非難の声が上がっているようだ。【10月10日 Newsweek】

****************

【TTP報道官:マララが生き伸びれば再び彼女を襲うだろう】

マララさんをスワト地区治安回復及び欧米的な女性尊重の「象徴」として利用してきたパキスタン政府の施策の結果とも言える悲劇ですが、警護が不在だった日に襲撃を受けるということに偶然ではないものも感じさせます。

国際社会は当然に今回事件を厳しく批判していますが、TTP掃討を行っているパキスタン国軍トップのキアニ陸軍参謀長も見舞いに訪れたそうです。

****「テロには屈さない」とパキスタン軍トップ 地元当局は情報提供者に懸賞金****

・・・・「テロには屈さない。いかなる代償を払ってでも戦う」。10日、同国北西部ペシャワルの病院で治療を受けているユスフザイさんの見舞いに訪れた軍トップのキアニ陸軍参謀長はこう述べ、北西部の部族地域でTTPの掃討作戦を続ける方針を強調した。

アシュラフ首相や、シャリフ元首相を含む野党党首、人権団体も相次いで銃撃を非難。英字紙ドーン(電子版)によると、地元当局は犯人拘束につながる情報提供者に1千万パキスタンルピー(約820万円)の懸賞金を支払うと発表した。

潘基文(バン・キムン)国連事務総長は「憤りと最も強い非難」を表明。クリントン米国務長官も銃撃を激しく非難、残虐行為を批判した少女の勇気をたたえた。(後略)【10月11日 共同】

******************

TTPの報道官は、「これ(マララの行為)は新たな『反道徳的行為』であり、我々はこれを終わらせなければならない」「マララが生き伸びれば再び彼女を襲うだろう」と語っています。

【「人々に奉仕するのはタリバン指導層の指示」】

アフガニスタンでは女子教育に前向きに転じたタリバン勢力もあるといった報道も以前ありましたが、今回のような事件をみると、イスラム過激派の大勢に変化はないようにも思えます。

****アフガン東部 女子教育推進に方針転換 タリバン、政治力誇示****

パキスタンに隣接するアフガニスタン東部クナール州で、イスラム原理主義勢力タリバンが女子教育も含めた学校の再開や、外国政府の支援も入った開発計画を支持するだけでなく、積極的に推進していることがわかった。

◇

女子教育を否定してきたタリバンが方針を転換したことが具体的に確認されたケースは珍しい。外国部隊撤退やアフガン政府との和解が実現すれば、タリバンの政権参加もありうることから、政治的な“力量”を住民に見せる狙いもあるようだ。

「ここの子供たちはちゃんとした教育を受けている。いま、目の前で子供たちが遊んでいるよ」。タリバンのメンバーで、クナール州の“影の政府”に勤めるラフマトゥラ・カシミ氏は、電話の向こうで声を弾ませた。

“影の政府”は、ほぼ全州に設置されているタリバンによる非合法政府。汚職や機能しない行政府にかわって、税金を徴収したり裁判所や警察署を運営したりすることもある。最近はタリバンの拠点であるアフガン南部にかわって、影響力が強まっている同国東部の“影の政府”が力を持つ傾向が広がっている。

カシミ氏によると、クナール州の“影の政府”は今年に入ってから、州内14地区にある州政府の教育担当者に学校再開を“通達”。以降、女子教育に反発する武装勢力が学校運営を妨害しないよう、タリバン兵による警備を行うだけでなく、教師の質や勤務態度も監視しているという。

州知事報道官のワシフラ・ワシフィ氏に確認したところ、「タリバンから女学校も含めて学校の再開のお墨付きを得たおかげで、州内の全419校で授業を行っている」と述べ、タリバンの方針転換を歓迎した。

1990年代後半から2001年までアフガンのほぼ全土を支配したタリバンは女子教育を否定してきた。各地で女子学校だけでなくさまざまな教育施設の爆破や、教員の殺害を行ってきたタリバンが、まだ全土的な動きにはなっていないとはいえ、なぜ方針を変えたのか。

カシミ氏は「人々に奉仕するのはタリバン指導層(パキスタンにある最高機関クエッタ評議会)の指示」で、新たなものでないと強調。これまで指示を実行できなかったのは「タリバン政権は国家を運営していくには未熟で、政権がアフガン国民のためになる政策を行うことを(タリバンを支援する)パキスタン当局の一部が良しとしなかったからだ」と説明する。

クナール州の政治アナリスト、シュジャ・ウル・ムルク氏は「この州のタリバンのメンバーは地元住民が多いだけに、自分の子供たちの教育の重要性に気づいたのだろう。また、外国部隊の撤退後、タリバンが住民のために奉仕できるというアピールの意味もあるのでは」と解説している。【11年7月14日 産経】

*******************

異なる文化には異なる価値観がある・・・とは言いつつも、どうしてもイスラム過激派の主張に馴染めない大きな問題が、女性の権利に関する考え方です。

「人々に奉仕するのはタリバン指導層の指示」というのであれば、そのことをもっと明確・具体的・広範囲に示してもらえれば、国際社会のタリバンに対する見方・評価は大きく変わり、14年末までのアフガニスタンからの外国勢力撤退後のアフガニスタン政治における立場も強化されるのに・・・とも思うのですが。

なお、パキスタン・タリバン運動(TTP)とアフガニスタンのタリバンの関係については、“(TTPは)シャリーアに基づくイスラム国家発足が目標でありパキスタン政府の打倒を掲げている。「パキスタン・ターリバーン運動」(TTP)はパキスタン軍統合情報局(ISI)から直接支援されたアフガニスタンのターリバーンとは直接の関係はないが、2008年と2009年にムハンマド・オマルから「パキスタン国内での反政府活動よりアフガニスタンでの反米活動を支援して欲しい」との要請を受け、TTP指導部はムハンマド・オマルやウサーマ・ビン・ラーディンとの提携を進めた。これまでのところ、TTPの活動は主にパキスタン国内であるがクアリ・フセインはアメリカの都市を標的としていくと宣言した。2009年にチャップマン基地自爆テロ事件などを起こしたのはTTPである。同年以降、パキスタン政府はワジリスタン紛争でTTPへの攻勢を強めている。”【ウィキペディア】とのことです。