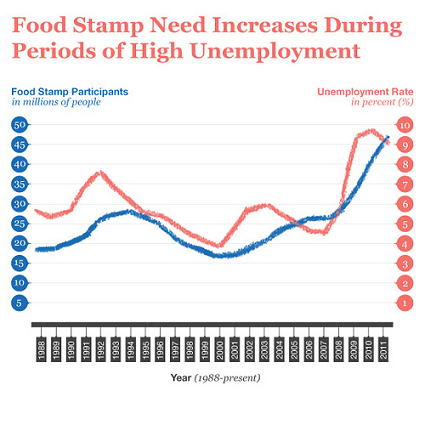

(当然ながら失業率増減と、食糧補助制度であるフードスタンプ利用者数は連動する傾向にあります。ただ、失業率の方は足元で7.8%と改善していますが、フードスタンプ利用者数は“7月に約4668万人と最多を更新した”状況のようです。 “flickr”より By VoicesAC http://www.flickr.com/photos/voicesac/6348379898/)

【「大統領の政策で中間層が押しつぶされているのです。」】

11月6日に投開票されるアメリカ大統領選挙の展開については、連日多くのメディアが取り上げているように、殆んど互角、調査によってはロムニー氏がリードしている・・・といった状況のようです。

一時はオバマ大統領に大きなリードを許し、絶望的とも言えるような状況にあったロムニー氏が息を吹き返し、逆にリードするという展開になったきっかけは、10月3日に行われた国内問題をテーマにしたTV討論会でした。

国内問題となると経済問題がメインとなりますが、オバマ大統領の「ロムニー候補は減税を行い規制緩和をすればいいというが、違うと思う」との主張に対し、ロムニー氏は「(オバマ大統領は)もっと支出し、もっと課税し、もっと規制すれば、政府が機能するというが、正しくない。」との主張です。

特に、中間層の利益をどちらが守るのか・・・という点で論戦が繰り広げられました。

****米大統領選挙 テレビ討論会****

中間層を大切にする姿勢をアピールしたいオバマ大統領。

対するロムニー候補は、経済政策を突破口に論戦を仕掛けます。

オバマ大統領

「ロムニー候補の打ち出している財政赤字削減策では、中間層の負担を増やさざるをえません。」

ロムニー候補

「オバマ政権の4年間、多くの中小企業は新規事業を起こせないと考えるようになりました。私が再び活気のあるアメリカを取り戻してみせます。」

膨らみ続ける財政赤字を、どう解決するのか。

増税で財源を生み出すとするオバマ大統領に対し、ロムニー候補は、それこそがアメリカ経済を支える中間層を苦しめることになると訴えました。

オバマ大統領

「ロムニー候補の計画では、減税5兆ドル分に、さらに1兆ドル減税と国防支出2兆ドルを加えています。

これら8兆ドルをまかなったうえで、さらに財政赤字を削減し投資するというなら、そのツケは必ず中間層に回ってきます。」

ロムニー候補

「大統領の言うような計画はありません。中間層の税負担を軽くすべきと言っているのです。苦しんでいるのは、中間層です。大統領の政策で中間層が押しつぶされているのです。」

「金持ち優遇」というこれまでの印象を払しょくしたいロムニー候補に、押され気味のオバマ大統領。

ロムニー候補は、持ち時間を超えて、なおも食い下がります。

ロムニー候補

「これだけは言わせて下さい。全労働者の4分の1を雇用する中小企業に増税することは人員削減につながる。

アメリカの中小企業の団体は、増税で70万人が失業すると指摘しています。

苦しむ失業者たちを、職場に戻してあげる事が一番重要なのです。」(後略)【10月4日 NHKonline http://www.nhk.or.jp/worldwave/marugoto/2012/10/1004.html】

***********************

このTV討論会で世論の流れが変化したというのは、議論の中身というより、どちらが攻めの姿勢を示せたかとか、オバマ大統領がうつむいていることが多く精彩を欠いた・・・といった、多分にイメージ的なところが大きいかと思われますが、それはこれまでのアメリカ大統領選挙で常々見られてきたことであり、TV選挙の宿命でもあります。

果敢なロムニー氏の姿勢が、オバマ大統領の経済運営実績には不満があるものの、これまでの金持ち代表的なロムニー氏のイメージのためロムニー支持をためらっていた層に、ロムニー氏支持を思いきらせた効果があったのでしょう。

【中間所得層の空洞化が今世紀に入って加速化】

それはともかく、中間層をターゲットにした議論の背景として、中本悟氏(立命館大学経済学部教授)は、所得格差拡大による中間層空洞化の進展、そしてそのことがアメリカン・ドリームとアメリカン・デモクラシーを危うくする事態となっていることを指摘されています。

****アメリカの大統領選で問われる中間所得層問題 ****

中本 悟(立命館大学経済学部教授)

中間所得階層の空洞化

11月(10月の誤り 筆者注)3日、アメリカ大統領選のテレビ討論が行われた。

富裕者寄りの主張で劣勢に立っていた共和党のロムニー前マサチューセッツ州知事は、中間所得層の減税に言及した。かねてから富裕者への増税を主張し、中小企業や勤労者世帯を重視していたオバマ民主党大統領の支持層に切り込んだ格好だ。中間所得層の票取り合戦が始まった。

中間所得層については、明確な定義があるわけではない。日本でも、かつてほとんどの人が自分を中流と考えていた「一億総中流」時代があった。

アメリカでも自分は中流と考える人は多いが、常識的に考えて、全世帯所得の年間総収入の中央値の75%〜150%程度の世帯所得の範囲内に属する人々が中間所得層であろう。

ところがまさに、この中間所得層の空洞化が今世紀に入って加速化している。ある研究者の推算では、1993年から2010年までに、所得最上位1%の階層の実質所得シェアは10%から24%に拡大し、またその実質所得は同期間に58%増加した。

他方、最上位1%を除く残りの99%の人々の実質所得の増加は同期間に6.4%の増加でしかなかった。その結果、最上位1%の階層は、この期間の実質所得の増加分の52%を占めたのであった。

このような所得格差は、報酬の格差だけでは生じるものではない。むしろもっと大きな要因は、金融資産や不動産による資産所得格差だ。

そして、報酬格差の背景には当然のことながら職の問題がある。中間所得層の中心であった製造業の雇用数が減少し、一方で低賃金かつ非正規雇用が多いサービス職種が増加した。また、資産所得の急増は、バブル期に生じるが、このバブルの背景には金融の規制緩和と証券化が作用している。

ウォール街占拠運動は、所得格差を加速した金融の規制緩和とバブル破たんのなかで大手の金融機関が救済されたことに対するプロテストであった。また、いまだ失業率は8%を超え、失業期間も失業手当の支給が切れる半年を過ぎた人々の比率が40%を超えるといった状況を背景にしたものだった。アメリカのような極度の所得格差は、さまざまな社会対立を生む土壌となり、社会統合を揺るがすものとなる。

所得格差の拡大とアメリカン・デモクラシー

中間所得層の縮小と所得格差の拡大は、もう一つの問題を引き起こしている。それは、「機会の平等」の喪失である。貧困家庭の子供は、低学歴で所得の高い職種に就けず、貧困が再生産されるという「貧困の罠」に陥りつつある。

フランスの政治思想家にして政治家でもあったトクヴィルは、1831年に建国後の若きアメリカを旅して、かの名著『アメリカの民主主義』を著した。その冒頭に、「合衆国滞在中、注意を惹かれた新規な事物のなかでも、境遇の平等ほど私の目を驚かせたものはなかった」と述べ、この若きアメリカの「境遇の平等」が民主主義を発展させ、政府と社会を動かす原動力になっていることを喝破したのだった。

この「境遇の平等」すなわち「機会の平等」は、長らくアメリカン・ドリームを実現してきた条件であった。貧困の固定化と社会的移動の低下は、アメリカン・ドリームとアメリカン・デモクラシーを危うくするものである。ドリームとデモクラーシーによって、アメリカは1930年代の大不況を乗り越え、福祉国家を誕生させた。また1960年代には、「福祉国家」によっても救済されなかったマイノリティを救済し、社会統合を進めてきた。

中間所得層問題は、中間所得者と自認する人々をめぐる有権者の票争いだけではない。いかにして、中間所得者層を再興し、アメリカン・ドリームとアメリカン・デモクラシーを蘇らせるのか、そのゆくえを象徴する問題なのだ。【10月8日 http://www.sekaikeizai.or.jp/active/article/1008nakamoto.html】

**********************

【「食べ物が底を突いても買えない」「食事を減らしたり、抜いたりした」】

こうした中間層再建をアピールする議論の一方で、低所得者層・貧困層の問題は、正面から議論されることが少ないようです。

しかし、現在のアメリカには、貧困による「食料難」世帯が全体の15%も存在するそうです。

****米家庭の「食料難」深刻に=貧困背景、全世帯の15%―支援団体、選挙後の対応懸念****

米国で収入不足から日々の食事が十分に取れない「食料難」世帯の問題が深刻化している。

農務省によると、こうした世帯は昨年は全体の14.9%、約1785万世帯に上り、調査を開始した1995年以降、最悪に。「フードスタンプ」と呼ばれる食料補助制度の利用者も7月に約4668万人と最多を更新した。大統領選で雇用・失業対策が争点となる中、生活困窮者の支援団体関係者は「中間層ばかり注目され、貧困層が置き去りにされている」と訴えている。

農務省が先月公表した調査によると、お金がなく「食べ物が底を突いても買えない」「食事を減らしたり、抜いたりした」などと回答した世帯は2008年の金融危機後に急増し、昨年は10年前の約1.5倍に。うち「何も食べない日があった」など深刻な状態の世帯は5.7%(約684万世帯)で、最悪だった08、09年に並んだ。女性の単身世帯や黒人世帯が特に深刻とされ、18歳未満の1割余も食料不足にあえいでいた。

国勢調査局によると、米国の貧困率は昨年15%で、1993年以降では最悪だった前年からほぼ横ばい。生活困窮者の状況は変わっておらず、「収入が減ると、家賃などの支払いが優先され、食費にしわ寄せがくる」(支援関係者)という。

失業、家賃負担などに耐えかねて、ホームレスになる人も少なくない。住宅都市開発省によると、全米のホームレスは約63万人。全体では減少傾向にあるが、都市部では増加し、ワシントンでは今年1月時点で6954人と前年比約6%増加した。ホームレス家族も増加し、緊急避難施設の不足が問題となっている。

ワシントンで生活困窮者に食事や施設を提供している民間団体「SOME」の担当者は選挙後について、「政府の事業や補助金はサービスの基盤。新たな政権によって緊縮財政が進めば、影響は計り知れない」と危機感を募らせた。【10月27日 時事】

************************

本来、こうした低所得層対策に重点を置くリベラルな傾向がある民主党で、実際“オバマケア”などで低所得層の医療問題へも切り込んできたオバマ大統領ですが、低所得者・貧困対策は不可避的に政府支出を増加させ、ロムニー陣営からの「大きな政府」批判を助長させるため、こうした面への言及をしにくい環境があるようにも思えます。

共和党の発想は、社会を牽引するのは一部の富裕層であり、この部分を活性化すれば経済全体が活性化し、ひいてはその他の社会階層にもその恩恵が及ぶ・・・というもので、正面から貧困層に向き合うものではないように思われます。

ロムニー氏の問題となった「(オバマ氏を)支持する47%の人びとがいる。彼らは政府に依存し、自分たちを被害者だと信じ、政府には自分たちのケアをする義務があると信じ、医療保険や食料、住宅、その他なんでも貰う資格があると信じている」「この人たちは所得税をまったく払っていない。だから、われわれの減税のメッセージも届かない。私が彼らに対し、あなたたちは自己責任をとるべきであり、自分の生活は自分でケアしなければならないと説得できることはないだろう」といった発言からも、低所得者・貧困層対策というものはイメージできません。

そのロムニー氏が政権を獲得する可能性も大きくなった今、お金がなく「食べ物が底を突いても買えない」「食事を減らしたり、抜いたりした」といった人々が、今後のアメリカ社会でどのように対処されるのか気になるところです。

確かにアメリカ経済には回復の兆しがあり、失業率の好転も報じられています。

しかし、一方で政府支出削減の動きもあり、低所得者・貧困層対策の切り捨てもありうる状況です。「経済は回復した。後は自己責任で」と。

共和党副大統領候補のポール・ライアン氏は向こう10年間でフードスタンプ・プログラムの支出を現在の半分にするという案を下院に提出し、同案は下院を通過しています。

ロムニー氏が勝利すれば、すでに回復傾向にある経済の最終的な果実を、自分の政策の成果としてアピールすることができるという“ラッキー”な大統領ということになります。

オバマ大統領が勝利すれば、これだけの高失業率という逆風の中にありながら、相手候補の質の悪さに救われて政権を維持できたという“ラッキー”な大統領ということになります。

どちらが“ラッキー”な大統領になるのでしょうか。