第76期C級2組順位戦の最終10回戦が、15日(木)に行われた。

ここまで藤井聡太六段が全勝で昇級を決めており、残る昇級枠は「2」。都成竜馬四段と増田康宏五段が7勝2敗で自力だった。

増田五段の相手は神谷広志八段(4勝5敗)。神谷八段は1981年の今日(3月18日)、四段昇段。いわゆる「花の昭和55年組」のひとりで、1987年には公式戦28連勝を記録した。

神谷八段は将棋ペンクラブのイベントにもたびたび顔を見せてくれ、歯に衣着せぬコメントと庶民的なキャラクターで、ファンになった会員も多かった。

私も何度か話をさせていただいたが、28連勝の偉業を振ると、当人は「そんなこともあったね」ととうに忘却しており、そのサッパリとした気性も魅力のひとつだと思った。

その28連勝が再び脚光を浴びたのは、藤井四段が連勝街道を走り始めてからである。そして藤井四段が29連勝を達成した時は「凡人が作った記録を天才が抜いたのはとてもいいこと」のコメントを残し、神谷株は全国的に上がったのだった。

さて対局である。増田五段には「もう矢倉は終わりました」「詰将棋は、意味ないです」など、一部将棋ファンをカチンとさせる発言があり、そんなわけで私は、神谷八段をより応援した。

当日は携帯中継があったが、私は契約していないので、局面は見られない。ネットの巨大掲示板を時折見るだけだった。

将棋は増田五段の優位に進んでいたようだが、深夜に千日手成立。なんだか先日の中尾敏之五段-牧野光則五段戦(竜王戦6組)のような様相を呈してきた。

指し直しになったが、私が無職で夜更かしが利くとはいえ、局面が分からないのでは、掲示板を読んだって興味半減である。私は根負けして眠ったのだった。

翌朝起床すると、神谷八段が負けたようだった。増田五段、うれしい昇級である。

だが掲示板を読み込んでいくと、どうも様子がおかしい。最終盤、増田玉に詰みがあったのを、神谷八段が「詰ましに行かず」投了してしまったというのだ。詰ましに行って間違えた、ということはままあるが、詰まさずに投了とは、どういうことだろう。

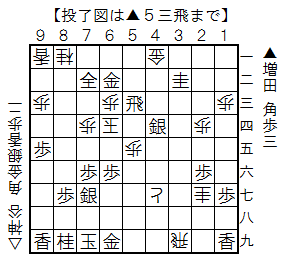

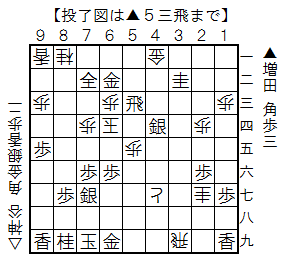

私はネットからその局面を拾う。それが下の局面だった。

ネットでは20数手詰め云々と書いてあったからもっと複雑な局面を想像していたが、これは割とシンプルである。

投了したらすべてが終わるのだから、生き延びるには王手を掛けるしかない。

まずは△6九飛成。▲同玉には6七にも利かして、本能的に△5八銀と打つ(△5八銀では△7八銀のほうが結果的に2手早くなるのだが、と金につなげて打つ△5八銀が自然である)。▲7九玉には△7八金。王手を続けるにはこの一手だ。

そして▲7八同玉に△6七銀成(第1図)がちょっとした手筋で、▲同玉は△5六角以下簡単。神谷八段はこの筋をうっかりした、という見方があった。

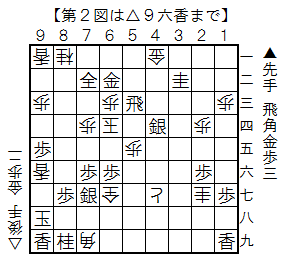

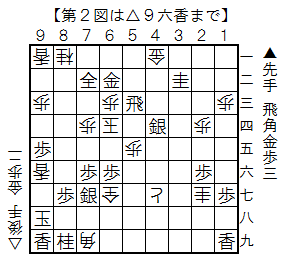

よって先手はこの成銀を取れず、▲8八玉と逃げる。とはいえこの銀が二段活用できたのは大きい。以下△7九角▲9八玉に△9六香(第2図)が痛打だ。

先手は9七にアイシャする一手だが、これは詰み筋に入った感がある。

まず▲9七金(飛)は、△同香成▲同桂△8八金(第3図)(飛)▲同銀△同角成▲同玉△7八金▲9八玉△8九銀まで詰み。

よって第2図では▲9七角と受けるが、これも△同香成▲同桂△8八金▲同銀△同角成▲同玉△7七銀(第4図)▲9八玉△8九角▲同玉△7八成銀▲9八玉△8八成銀(第5図)まで、ピッタリ詰みとなる。△6九飛成から数えて、25手(最短は23手)詰である。

この手順、「詰みあり」と言われれば、プロなら瞬時に詰ます。手順は長いが、むずかしいところはない。

ただ実戦では詰みの有無が分からないから、格段に難易度が高くなる。先日の順位戦B級1組でも、時間に追われた阿久津主税八段が3手詰を逃したものだ。

話を戻すが、不詰みと判断した場合、

A.ある程度まで王手して投げる

B.何も指さすに投げる

に分かれる。

私はどちらかというとBなのだが、そもそも苦しい将棋を指すのが嫌いなので、早投げをすることがままある。ただその判断にスッポ抜けがあるため、女流棋士との指導対局では、投げた局面が私の優勢だったこともしばしばあった。詰んでいた局面もあったくらいである。

神谷八段もBだったから投げたのだが本局、投げるには惜しい局面である。詰みが読めないまでも、王手をしたくなる形ではないか。

それに本局は秒読みにせかされていた。この数手前から負けを自分に言い聞かせていたなら別だが、そうでなければ、パッと目につく手を指しそうなものである。

しかもこれ、指していくうちに詰み筋が見えてきそうである。投了図では見えなかった?△6七銀成も、▲7八同玉の局面を見れば浮かんできそうだ。

私が1月に中村真梨花女流三段に教わった時もまさに同じ状況で、上手の応手を見るうち、詰み筋に到達したのだ。

だがここまでは机上の意見で、実際は疲労度の問題がある。

私はクリアな頭で考えているからいいが、当人は朝の10時から戦って、1局目は深夜の千日手、本局はその指し直しである。

しかも形勢は、恐らく神谷八段がずうっと悪かったのだろう。それが終盤の折衝で、ほんの一瞬だけ体が入れ替わった。勝敗が逆転したのだ。だが疲労困憊の神谷八段は、それがアンテナに引っ掛からなかった。

さらに付け加えれば、相手の増田五段は新人王戦2連覇の実力者である。後手玉に必至を掛けて悠然としている彼の姿を見れば、それを信用して先手玉に詰みなし、と考えても不思議ではない。

内藤國雄九段はかつて「結局、優勢な時間が長かったほうが最後は勝つ」と看破した。投了の局面は夜中の2時とかそのくらいだったはずで、負けを覚悟している齢56の中年棋士に、そこから手を進めろ、というのも酷な話だったのだ。

ただもし本局、神谷八段が降級のかかった一戦だったら、投了図で未練がましく、△6九飛成と指しただろう。してみるとわずかに、神谷八段に勝利への執念が薄かったと言わざるを得ない。

いずれにしても、相手玉に詰みがあったのに投了し、相手が昇級したなんていうケースは初めてだろう。将棋界は今年度、というか今年に限ってもフィクションのような出来事が次々と起こっているが、この巡り合わせは何なのだろう。

なお他の対局は、都成四段は見事勝利し昇級。増田五段の昇級によって、同じ8勝2敗で頭ハネを食らったのが石井健太郎五段となった。私は石井五段にも指導対局を受けたことがあり応援していたのだが、今回は運がなかった。

さてこんなわけで、今年度もドラマチックな最終戦だったわけだが、ワイドショーは藤井六段の「順位戦10戦全勝」「今年度公式戦60勝」「記録部門4冠」のほうを取り上げた。

後ろの2つはともかく、「藤井六段の順位戦最終戦」は消化試合だった。ワイドショーが「神谷-増田戦」の顛末を普通に取り上げるようになれば、将棋もいよいよメジャー競技の仲間入りとなるのだが、そんな日は来るだろうか。

ここまで藤井聡太六段が全勝で昇級を決めており、残る昇級枠は「2」。都成竜馬四段と増田康宏五段が7勝2敗で自力だった。

増田五段の相手は神谷広志八段(4勝5敗)。神谷八段は1981年の今日(3月18日)、四段昇段。いわゆる「花の昭和55年組」のひとりで、1987年には公式戦28連勝を記録した。

神谷八段は将棋ペンクラブのイベントにもたびたび顔を見せてくれ、歯に衣着せぬコメントと庶民的なキャラクターで、ファンになった会員も多かった。

私も何度か話をさせていただいたが、28連勝の偉業を振ると、当人は「そんなこともあったね」ととうに忘却しており、そのサッパリとした気性も魅力のひとつだと思った。

その28連勝が再び脚光を浴びたのは、藤井四段が連勝街道を走り始めてからである。そして藤井四段が29連勝を達成した時は「凡人が作った記録を天才が抜いたのはとてもいいこと」のコメントを残し、神谷株は全国的に上がったのだった。

さて対局である。増田五段には「もう矢倉は終わりました」「詰将棋は、意味ないです」など、一部将棋ファンをカチンとさせる発言があり、そんなわけで私は、神谷八段をより応援した。

当日は携帯中継があったが、私は契約していないので、局面は見られない。ネットの巨大掲示板を時折見るだけだった。

将棋は増田五段の優位に進んでいたようだが、深夜に千日手成立。なんだか先日の中尾敏之五段-牧野光則五段戦(竜王戦6組)のような様相を呈してきた。

指し直しになったが、私が無職で夜更かしが利くとはいえ、局面が分からないのでは、掲示板を読んだって興味半減である。私は根負けして眠ったのだった。

翌朝起床すると、神谷八段が負けたようだった。増田五段、うれしい昇級である。

だが掲示板を読み込んでいくと、どうも様子がおかしい。最終盤、増田玉に詰みがあったのを、神谷八段が「詰ましに行かず」投了してしまったというのだ。詰ましに行って間違えた、ということはままあるが、詰まさずに投了とは、どういうことだろう。

私はネットからその局面を拾う。それが下の局面だった。

ネットでは20数手詰め云々と書いてあったからもっと複雑な局面を想像していたが、これは割とシンプルである。

投了したらすべてが終わるのだから、生き延びるには王手を掛けるしかない。

まずは△6九飛成。▲同玉には6七にも利かして、本能的に△5八銀と打つ(△5八銀では△7八銀のほうが結果的に2手早くなるのだが、と金につなげて打つ△5八銀が自然である)。▲7九玉には△7八金。王手を続けるにはこの一手だ。

そして▲7八同玉に△6七銀成(第1図)がちょっとした手筋で、▲同玉は△5六角以下簡単。神谷八段はこの筋をうっかりした、という見方があった。

よって先手はこの成銀を取れず、▲8八玉と逃げる。とはいえこの銀が二段活用できたのは大きい。以下△7九角▲9八玉に△9六香(第2図)が痛打だ。

先手は9七にアイシャする一手だが、これは詰み筋に入った感がある。

まず▲9七金(飛)は、△同香成▲同桂△8八金(第3図)(飛)▲同銀△同角成▲同玉△7八金▲9八玉△8九銀まで詰み。

よって第2図では▲9七角と受けるが、これも△同香成▲同桂△8八金▲同銀△同角成▲同玉△7七銀(第4図)▲9八玉△8九角▲同玉△7八成銀▲9八玉△8八成銀(第5図)まで、ピッタリ詰みとなる。△6九飛成から数えて、25手(最短は23手)詰である。

この手順、「詰みあり」と言われれば、プロなら瞬時に詰ます。手順は長いが、むずかしいところはない。

ただ実戦では詰みの有無が分からないから、格段に難易度が高くなる。先日の順位戦B級1組でも、時間に追われた阿久津主税八段が3手詰を逃したものだ。

話を戻すが、不詰みと判断した場合、

A.ある程度まで王手して投げる

B.何も指さすに投げる

に分かれる。

私はどちらかというとBなのだが、そもそも苦しい将棋を指すのが嫌いなので、早投げをすることがままある。ただその判断にスッポ抜けがあるため、女流棋士との指導対局では、投げた局面が私の優勢だったこともしばしばあった。詰んでいた局面もあったくらいである。

神谷八段もBだったから投げたのだが本局、投げるには惜しい局面である。詰みが読めないまでも、王手をしたくなる形ではないか。

それに本局は秒読みにせかされていた。この数手前から負けを自分に言い聞かせていたなら別だが、そうでなければ、パッと目につく手を指しそうなものである。

しかもこれ、指していくうちに詰み筋が見えてきそうである。投了図では見えなかった?△6七銀成も、▲7八同玉の局面を見れば浮かんできそうだ。

私が1月に中村真梨花女流三段に教わった時もまさに同じ状況で、上手の応手を見るうち、詰み筋に到達したのだ。

だがここまでは机上の意見で、実際は疲労度の問題がある。

私はクリアな頭で考えているからいいが、当人は朝の10時から戦って、1局目は深夜の千日手、本局はその指し直しである。

しかも形勢は、恐らく神谷八段がずうっと悪かったのだろう。それが終盤の折衝で、ほんの一瞬だけ体が入れ替わった。勝敗が逆転したのだ。だが疲労困憊の神谷八段は、それがアンテナに引っ掛からなかった。

さらに付け加えれば、相手の増田五段は新人王戦2連覇の実力者である。後手玉に必至を掛けて悠然としている彼の姿を見れば、それを信用して先手玉に詰みなし、と考えても不思議ではない。

内藤國雄九段はかつて「結局、優勢な時間が長かったほうが最後は勝つ」と看破した。投了の局面は夜中の2時とかそのくらいだったはずで、負けを覚悟している齢56の中年棋士に、そこから手を進めろ、というのも酷な話だったのだ。

ただもし本局、神谷八段が降級のかかった一戦だったら、投了図で未練がましく、△6九飛成と指しただろう。してみるとわずかに、神谷八段に勝利への執念が薄かったと言わざるを得ない。

いずれにしても、相手玉に詰みがあったのに投了し、相手が昇級したなんていうケースは初めてだろう。将棋界は今年度、というか今年に限ってもフィクションのような出来事が次々と起こっているが、この巡り合わせは何なのだろう。

なお他の対局は、都成四段は見事勝利し昇級。増田五段の昇級によって、同じ8勝2敗で頭ハネを食らったのが石井健太郎五段となった。私は石井五段にも指導対局を受けたことがあり応援していたのだが、今回は運がなかった。

さてこんなわけで、今年度もドラマチックな最終戦だったわけだが、ワイドショーは藤井六段の「順位戦10戦全勝」「今年度公式戦60勝」「記録部門4冠」のほうを取り上げた。

後ろの2つはともかく、「藤井六段の順位戦最終戦」は消化試合だった。ワイドショーが「神谷-増田戦」の顛末を普通に取り上げるようになれば、将棋もいよいよメジャー競技の仲間入りとなるのだが、そんな日は来るだろうか。