右サイドにあたるブロック7、8とそれに乗っかるブロック12についてご紹介します。前回はレールもないただの台枠と路盤の写真でしたが、今回はレイアウトらしく再びレールと車両が登場します。位置関係はこちらをご参照ください。

これはブロック7の全景で左側がブロック6につながります。茶色の部分はヤードの簡易路盤で、有効長を稼ぐために先端は本線の直近まできています。

続いてブロック8の全景です。上の写真とは90度向きを違えて撮っていて左側がブロック7になります(並べて置いてあります)。手前に大きく空いた空間は上層に駅ブロックが乗る形となります。

上記2つの台枠上にブロック12を乗せたところです。これは駅の右サイドの構内セクションで、複数のカーブポイントによって線路が集約されていきます。

ブロック1、2に倣うなら2分割してそれぞれブロック7、8に固定してしまうべきですが、分割位置がポイントの途中にかかってしまうためやむなく別ブロックとしました。可動するトングレールにはかかっていないので、ブロック4でやったようにばっさりカットしてもよいのですが、ここを施工した時点ではまだその勇気というか発想はありませんでした。

もともと正確な図面をひかないで片っ端から施工したため、このブロックでは問題が発生しています。

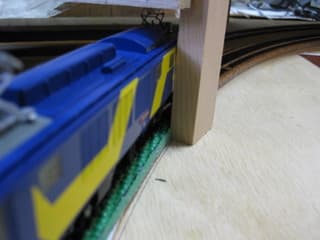

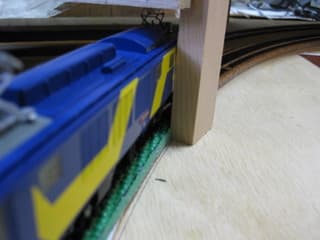

本線の勾配を緩和するため勾配開始地点を移動したところ、上層(ブロック12)とのクリアランスが不足し、このとおりぎりぎりになってしまいました。いくら中央東線メインといってもこれでは安心して運転できません。パンタが通る部分の横梁を削ってクリアランスを確保することにします。

支柱の位置にも無理があって完全に車両と接触してしまいます。もっと内側になるように修正します。

これはブロック12の中央付近で2つのカーブポイントの対向側が突合せになったところの拡大写真です。ここだけは試験的にレールジョイナーの下に予めフィーダーを半田付けしてからレールを敷いてみました。このためポイント駆動リンクはレール中央に設置できず外側に設置してあります。

ブロック12の裏側です。ポイントマシンはレマコ製スローアクションで、3×3mmヒノキ材を介して2つのポイントを連動させます。

ヤードに車両を並べてみました。今は下層の本線が丸見えですが、完成時にはお約束のコンクリート垂直擁壁でフタをする予定です。ブレーキ遅れによる本線への飛び込みを防ぐためには厚手の素材が必要でしょう。。

外回り本線から2番線に進入する475系急行「立山」と内回り本線をゆくJR貨物試験塗装のEF64-1000番代。ああ時空間が歪んでますが、それはそれとして、よく見ると2番線ではなく中線に進もうとしていますねー(^^; いま気づいた。。

これはブロック7の全景で左側がブロック6につながります。茶色の部分はヤードの簡易路盤で、有効長を稼ぐために先端は本線の直近まできています。

続いてブロック8の全景です。上の写真とは90度向きを違えて撮っていて左側がブロック7になります(並べて置いてあります)。手前に大きく空いた空間は上層に駅ブロックが乗る形となります。

上記2つの台枠上にブロック12を乗せたところです。これは駅の右サイドの構内セクションで、複数のカーブポイントによって線路が集約されていきます。

ブロック1、2に倣うなら2分割してそれぞれブロック7、8に固定してしまうべきですが、分割位置がポイントの途中にかかってしまうためやむなく別ブロックとしました。可動するトングレールにはかかっていないので、ブロック4でやったようにばっさりカットしてもよいのですが、ここを施工した時点ではまだその勇気というか発想はありませんでした。

もともと正確な図面をひかないで片っ端から施工したため、このブロックでは問題が発生しています。

本線の勾配を緩和するため勾配開始地点を移動したところ、上層(ブロック12)とのクリアランスが不足し、このとおりぎりぎりになってしまいました。いくら中央東線メインといってもこれでは安心して運転できません。パンタが通る部分の横梁を削ってクリアランスを確保することにします。

支柱の位置にも無理があって完全に車両と接触してしまいます。もっと内側になるように修正します。

これはブロック12の中央付近で2つのカーブポイントの対向側が突合せになったところの拡大写真です。ここだけは試験的にレールジョイナーの下に予めフィーダーを半田付けしてからレールを敷いてみました。このためポイント駆動リンクはレール中央に設置できず外側に設置してあります。

ブロック12の裏側です。ポイントマシンはレマコ製スローアクションで、3×3mmヒノキ材を介して2つのポイントを連動させます。

ヤードに車両を並べてみました。今は下層の本線が丸見えですが、完成時にはお約束のコンクリート垂直擁壁でフタをする予定です。ブレーキ遅れによる本線への飛び込みを防ぐためには厚手の素材が必要でしょう。。

外回り本線から2番線に進入する475系急行「立山」と内回り本線をゆくJR貨物試験塗装のEF64-1000番代。ああ時空間が歪んでますが、それはそれとして、よく見ると2番線ではなく中線に進もうとしていますねー(^^; いま気づいた。。