やはり今年の冬は、寒い?

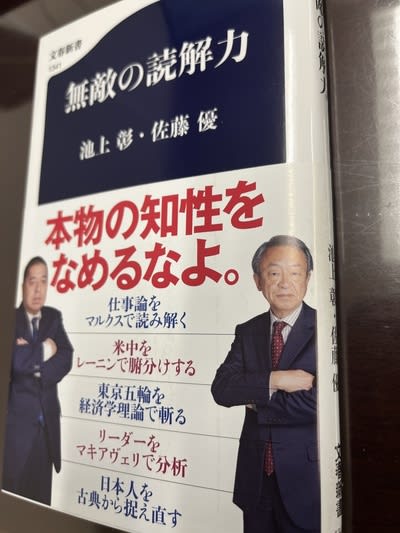

本書は、新聞の広告で見つけた。

著者と、題名を見て、即ゲット。

面白かった。

とにかく、今の政治、ジャーナリズムのレベルが、劣化しているのは、常識的な社会人はみな感じているところだと思うが、その中で、頑張っておられる二人が、めった切り。

痛快だし、まさにそうなのかなと思う。

今は、亡き立花さんが加われば、最強?

もちろん、二人を批判する人達もいるし、それもわかるのだが、バックにある知識で、二人に勝てる人は、そういないだろう。

特に、佐藤氏は、ほとんどおかしい?

章立てが、現代の課題に見事にマッチ。

人新世、米中対立、やめられなかった東京オリンピック、リーダーの愛読書、日本人論の名著。

興味のあるトピックスばかりだ。

古典は、長く読み継がれてきた本で、それだけの価値を、時代時代の人々が、認めて来たもの。

残念ながら、私は、あまり読んでこなかったが、このお二人は、しっかり読むべき本を読み、その上で、議論を展開される。

特に、マルクス主義関連、マキャベリズム関連の議論が、面白いし、知らないことが多かった。

人新世については、やや議論が表面的になっているのではないか?と。

流行っぽくなっていて、本質的な議論がさらに必要と。

米中対立は、中国が、習近平が、トウショウヘイを(文字化けするのでカタカナ)の敷いた路線を逸脱したところから、始まっている(領土問題、少数民族問題)。

ただ、中国がこれだけ大きな存在になっている中、正面から衝突しても、お互い落としどころがなくなってしまう。

その点、オバマは、うまかった。

バイデンは、稚拙。

そういうイメージはなかったのだが、外交のど真ん中にいた二人の発言は重い。

やめられなかった五輪については、既に多くの報道がなされている。

国民のほとんどが反対しているのにも関わらず、開催されたのは、第二次世界大戦末期に似ているという。

トップに行けば行くほど、途中で誤りを認めてロスカットするという判断は下せない。

結局、ほとんどないチャンスを求めて、行きつくとこまで行かせてしまう。

リーダーの愛読書は、結構衝撃だった。

政治家のあまりにもの無知に、驚いている常識人は多いと思うが、この愛読書を見ると、その背景がよくわかる。

とにかく勉強不足だし、政治家になってからも、勉強しようともしない。

それで、日本がよくなると思っているのだろうか。

暗くなってしまう。

選挙人が選んだ政治家に、政治をゆだねるしかない今の制度。

それが、民主主義。

必ずしも民意が正しいとも言えない中(さらにリスクが高い?)、難しい話だが、今の制度下では、議員に頑張ってもらうしかなく。

ジャーナリズムの質的向上による、正しいチェック機能発揮がより重要になっている。

日本人についての名著と言えば、菊と刀が有名だ。

日本人は、島国だったり、海外との交易が長い間限定的だったりして、特殊であることはわかっているが、海外から見ると我々が思う以上に理解不能な面が多かったりする。

私も海外が長かったのでそう感じることも多かったが、しょせん日本人。

欧米人から見ると、もっと根っこから違うことが多いことが、それらの書からわかる。

欧米(アジアはちょっと違う?)と、これからも付き合う必要のある人は、是非読んでおくべき書だろう。

各章毎に、二人の会話に出た本の紹介があるので、興味のあるトピックスがあったら是非読んで欲しい。

目の前で起きる現象には、必ず背景があり、その背景を理解するには、古典の理解も必要だ。

本書は、温故知新を言っているのかもしれない。

ワンフレーズで、わかった気にさせてしまう論語は、あまり評価していないのだが。

現役世代に、是非読んでもらいたい一書。

本書は、新聞の広告で見つけた。

著者と、題名を見て、即ゲット。

面白かった。

とにかく、今の政治、ジャーナリズムのレベルが、劣化しているのは、常識的な社会人はみな感じているところだと思うが、その中で、頑張っておられる二人が、めった切り。

痛快だし、まさにそうなのかなと思う。

今は、亡き立花さんが加われば、最強?

もちろん、二人を批判する人達もいるし、それもわかるのだが、バックにある知識で、二人に勝てる人は、そういないだろう。

特に、佐藤氏は、ほとんどおかしい?

章立てが、現代の課題に見事にマッチ。

人新世、米中対立、やめられなかった東京オリンピック、リーダーの愛読書、日本人論の名著。

興味のあるトピックスばかりだ。

古典は、長く読み継がれてきた本で、それだけの価値を、時代時代の人々が、認めて来たもの。

残念ながら、私は、あまり読んでこなかったが、このお二人は、しっかり読むべき本を読み、その上で、議論を展開される。

特に、マルクス主義関連、マキャベリズム関連の議論が、面白いし、知らないことが多かった。

人新世については、やや議論が表面的になっているのではないか?と。

流行っぽくなっていて、本質的な議論がさらに必要と。

米中対立は、中国が、習近平が、トウショウヘイを(文字化けするのでカタカナ)の敷いた路線を逸脱したところから、始まっている(領土問題、少数民族問題)。

ただ、中国がこれだけ大きな存在になっている中、正面から衝突しても、お互い落としどころがなくなってしまう。

その点、オバマは、うまかった。

バイデンは、稚拙。

そういうイメージはなかったのだが、外交のど真ん中にいた二人の発言は重い。

やめられなかった五輪については、既に多くの報道がなされている。

国民のほとんどが反対しているのにも関わらず、開催されたのは、第二次世界大戦末期に似ているという。

トップに行けば行くほど、途中で誤りを認めてロスカットするという判断は下せない。

結局、ほとんどないチャンスを求めて、行きつくとこまで行かせてしまう。

リーダーの愛読書は、結構衝撃だった。

政治家のあまりにもの無知に、驚いている常識人は多いと思うが、この愛読書を見ると、その背景がよくわかる。

とにかく勉強不足だし、政治家になってからも、勉強しようともしない。

それで、日本がよくなると思っているのだろうか。

暗くなってしまう。

選挙人が選んだ政治家に、政治をゆだねるしかない今の制度。

それが、民主主義。

必ずしも民意が正しいとも言えない中(さらにリスクが高い?)、難しい話だが、今の制度下では、議員に頑張ってもらうしかなく。

ジャーナリズムの質的向上による、正しいチェック機能発揮がより重要になっている。

日本人についての名著と言えば、菊と刀が有名だ。

日本人は、島国だったり、海外との交易が長い間限定的だったりして、特殊であることはわかっているが、海外から見ると我々が思う以上に理解不能な面が多かったりする。

私も海外が長かったのでそう感じることも多かったが、しょせん日本人。

欧米人から見ると、もっと根っこから違うことが多いことが、それらの書からわかる。

欧米(アジアはちょっと違う?)と、これからも付き合う必要のある人は、是非読んでおくべき書だろう。

各章毎に、二人の会話に出た本の紹介があるので、興味のあるトピックスがあったら是非読んで欲しい。

目の前で起きる現象には、必ず背景があり、その背景を理解するには、古典の理解も必要だ。

本書は、温故知新を言っているのかもしれない。

ワンフレーズで、わかった気にさせてしまう論語は、あまり評価していないのだが。

現役世代に、是非読んでもらいたい一書。