本書は、インドに持参した。イラスト付きでわかりやすいし、字も大きいので読みやすい。略図も的確だ。

著者の菅原さんは、1955年に初めてインドを訪れ、その後 Frequent visitor になった。

だから、内容もこなれており、結構奥深い

読みやすいが、解説がちょっとづづ長めで、ガイドブックとしては、ちょっと扱いにくかったかな。旅の前か、後にじっくり読む方がよさそうだ。

本書にも、おまけ?で、アジャンター、マトゥラー、サーンチー編がある。

特に、マトゥラーについては、今回マトゥラー博物館に行けたので、本書の説明がずいぶん役だった。

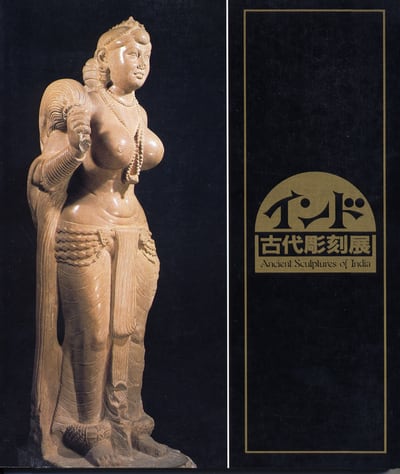

本書が上げるマトゥラー仏の特徴は以下の通り。

①石材は、全て近郊の赤色砂岩のシクリールパシカロリー産。→見事その通り。

②マトゥラーには石像制作のための大きな組織があった。→間違いない。瓜二つの仏像が多く展示されている。個別に一つ一つ作った感じではない。

③カニシカ王は、突然仏教に帰依したのではない。その少し前に当地を支配していたギリシャ王の影響がある。→ガンダーラと同様、西と東の文化の融合から、仏像製作が始まった。

④ガンダーラの仏像様式がヘレニズム的地中海美術の影響を受けたのに対し、マトゥラーの仏像からは、インド古来の伝統的・土着的表現を読みとることができる。→確かに、ガンダーラの仏像とは、全く違う。

⑤マトゥラー仏は、マトゥラー以外からも発掘されているが、マトゥラーで造られ、川を利用して、各地に運ばれたものと思われる。→パネルの表示が淡泊で、その辺までは、よくわからなかったが。

⑥マトゥラー仏は、グプタ時代にさらに洗練された。→日本には、名品はほとんんどない。マトゥラー仏の名品を見るには、インドに来るしかないだろう。ガンダーラ仏は、日本にもいいものが沢山あり、それとは対象的だ。近時は、マトゥラー仏像起源説が有力になっている。

⑦マトゥラーの古代仏教美術には、仏教独特の文様が多く見られる。→確かに、細かく見て行くと、興味深い文様が多く見られる。当時の文化、考え方を知るのに、貴重な資料ともなる。

⑧豊満な肢体の女神像が多い。奉献者の好みを投影しているようだ。→確かに、これもマトゥラー彫刻の特徴だ。仏教と、この女神像とのコントラストをどう理解すればいいのだろう?

マトゥラー仏は、日本では、大味のものが多いので、今回のマトゥラー博物館の見学は、目から鱗であった。

いつか、ご紹介したい。