撮りためたVHSビデオテープ。その数はなんと、なんと・・数え切れないほどの膨大な量。

室内を圧迫する。

ボチボチとDVD移行を手がけていた。

ダビングは収録した時間そのものを要する。

モニターに映し出された映像を見ながら執筆作業を繰り返す。

全国各地のふるさと映像には民俗行事が多く収録されていた映像は『21世紀に残したい日本の風景総集編の秋』。

平成13年7月18日に放送されたNHKの番組だ。

映像が切り替わった風景は奈良県平群町。

生駒山系の東側にある山間部。

村を歩く姿は急坂を登っている。

この日に行われたのが「十五夜の芋名月のエンマラ叩き」だった。

平群町といえどもどの集落であるのか判らない。

仲秋の名月のころは畑で栽培しているサトイモの収穫期だ。

お月見をしているので各家で作っているという。

十五夜は芋名月とも呼ばれているサトイモの収穫日だそうだ。

栽培は簡単で保存がきく。

それをお月さまに供えて収穫に感謝する。

包丁でサトイモの皮を剥けば白い肌をだす。

月に見立てて丸いイモを供える。

月見だんごの原形はここにあると語る映像。

サトイモだけでなくクリやブドウなど秋の恵みを縁側に供える。

そして、月の神さんが舞い降りる目印にススキを立てる。

月見の日は無病息災に通じるサトイモの茎を藁束の芯にして棒を作る。

それをもった子供たちが集落の各戸を巡って軒先や玄関先の地面を叩く。

「今日は十五夜、エンマラタタキ(叩き)で祝いましょ。もひとつおまけ」と囃しながら叩くエンマラタタキ(叩き)。

月に届くような大きな音で悪霊を退散させ子孫繁栄や五穀豊穣を願う行事だ。

大きな音をたてるほど御利益があるという。

その作法は県内で行われているイノコと同じ様相だ。

高取町の佐田と森や大淀町の上比曽に明日香村の下平田などで今でも行われているイノコ叩きの行事がある。

イノコは稲の収穫後に行われている行事だが、平群町では月見の晩である。

時期は違っていても収穫の祝いには違いない。

今でもエンマラタタキをしているのだろうか。

平群町であることには違いないと思ってネットで調べてみれば見つかった。

平群町が発行している広報誌の『マイタウン平群』であった。

それは役場に保存されている。

直に尋ねれば判るであろうと思って訪問した町役場。

取材の主旨を総合政策課の窓口に申し出て拝見した『マイタウン平群』。

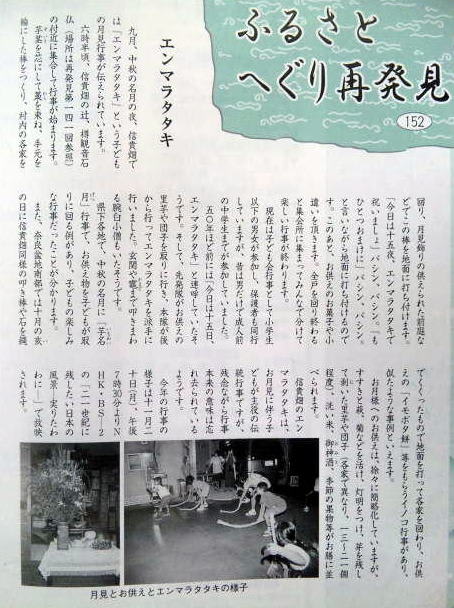

平成12年11月号(通算436号)に掲載されていた“ふるさとへぐり再発見”。

「エンマラタタキ」と表記されている行事に写真があった。

月見のお供えとエンマラタタキをしている子供たちの姿だ。

誌面によれば、その年の11月20日の「21世紀に残したい日本の風景-実りたわわなに-」のタイトルでNHKBSで放送されるとあった。

私が知ったビデオ映像はこの放送の総集編だったのだ。

取材するなら総代さんの許可を得なければならない。

その方の許可を得てくださいと伝えられて所在地に向かった。

地図を拝見すればときおり通過する新道だ。

6月に取材した隣村の久安寺素盞嗚神社で行われた植付け休みの御湯。

信貴フラワーロード向かう交差点付近である。

映像に映し出されていた月見のお供えをしている家も判った。

一路目指すは信貴畑(しぎはた)の地の小字薬師堂谷付近。

紹介いただいたM家を訪問した。

ご主人は不在であったが主旨を申しでれば「懐かしい」と弾む声。

ひ孫の娘さんが誕生したばかりの赤子を抱き抱えて応対してくれた。

「エンマラタタキに行けばお菓子を貰える。それが楽しくて参加していた。お金を貰うこともあったが、断然にお菓子へ手を伸ばした」と笑う。

子供会での行事であったそうだ。

子供が徐々に少なくなりエンマラタタキをしなくなったと話す。

畑作業を終えて戻ってきた総代の親父さん。

「止めてからは10年にもなる」と話す。

お月見に供えるサトイモのツキミダンゴは盗っても構わないという。

見張っていて盗らせない家もあったがお構いなしに棒で突き刺して盗っていった。

その光景は昨年の9月に取材した生駒市高山の月見どろぼうと同じようだ。

同じように中秋の名月に行われている。

映像だけが残された信貴畑のエンマラタタキであるが、貴重な映像は村の語り部の一つになった。

出演していたS夫妻は健在だという。

案内された住居は相当遠い。

歩いてではとても無理だという。

バス停から急坂を下っていった端にあるという。

呼び鈴を押して訪問したS家。

若婦人が応対してくださった。

同じように主旨を伝えて話せば中断していると返ってくる。

子どもたちがエンマラタタキをしていた様相を語る婦人。

当時にたまたまあたった当番だった。

急な道を汗びっしょりになって取材していたという。

「大きなカメラマンは大きな身体つき。たいへんやったと思う」と話す。

子どもたちが大勢いたころは三つの班に分かれてエンマラタタキをしていたという。

聞き取らせていただいた方の話によればアマチャもあったという。

アマチャは甘茶。

春の花まつりでよばれるお茶だ。

「とても辛かった」と話していた出産直後のひ孫。

お寺の行事はどうやら奥の院でのことだ。

それもしなくなった信貴畑の行事。

神社の行事もあっさりとしているらしい。

付近を散策すれば階段が見える。

その先に安置された2体の石仏が目にはいった。

一つは舟形の十三仏の石板彫り。

天文21年(1552)の作だそうだ。

もう一つは舟形光背の如来座像石仏。

室町時代前半の作だと看板に案内されている。

如来座像は地蔵講によって祀られていた可能性があると書いてある。

ここは勧請の地と呼ばれる。

1月5日に勧請掛けをしているとあるが、総代の話によれば地区の人らが集まりやすい日になったという。

朝から縄を結って勧請縄を作る。

一つはこの勧請の地に掛けて、もう一本はここから北に下った地に取り付けるという。

総代の親父さんの話によれば、かつては道両側に植生する樹木に括りつけたという。

旧道に括りつける勧請掛けは村に災いが入ってこないようにとする道切りのようだ。

信貴畑には二つの講中がある。

8軒で営む伊勢講と13軒の涅槃講だそうだ。

かつては手料理のお供えもしていたが簡略化されてリンゴとミカン。

講中のヤドでの営みは質素になったという。

講中が保有する山がある。

そこには社が祀られていて朝にお参りをするらしい。

(H24. 9.21 SB932SH撮影)

(H24. 9.21 EOS40D撮影)

室内を圧迫する。

ボチボチとDVD移行を手がけていた。

ダビングは収録した時間そのものを要する。

モニターに映し出された映像を見ながら執筆作業を繰り返す。

全国各地のふるさと映像には民俗行事が多く収録されていた映像は『21世紀に残したい日本の風景総集編の秋』。

平成13年7月18日に放送されたNHKの番組だ。

映像が切り替わった風景は奈良県平群町。

生駒山系の東側にある山間部。

村を歩く姿は急坂を登っている。

この日に行われたのが「十五夜の芋名月のエンマラ叩き」だった。

平群町といえどもどの集落であるのか判らない。

仲秋の名月のころは畑で栽培しているサトイモの収穫期だ。

お月見をしているので各家で作っているという。

十五夜は芋名月とも呼ばれているサトイモの収穫日だそうだ。

栽培は簡単で保存がきく。

それをお月さまに供えて収穫に感謝する。

包丁でサトイモの皮を剥けば白い肌をだす。

月に見立てて丸いイモを供える。

月見だんごの原形はここにあると語る映像。

サトイモだけでなくクリやブドウなど秋の恵みを縁側に供える。

そして、月の神さんが舞い降りる目印にススキを立てる。

月見の日は無病息災に通じるサトイモの茎を藁束の芯にして棒を作る。

それをもった子供たちが集落の各戸を巡って軒先や玄関先の地面を叩く。

「今日は十五夜、エンマラタタキ(叩き)で祝いましょ。もひとつおまけ」と囃しながら叩くエンマラタタキ(叩き)。

月に届くような大きな音で悪霊を退散させ子孫繁栄や五穀豊穣を願う行事だ。

大きな音をたてるほど御利益があるという。

その作法は県内で行われているイノコと同じ様相だ。

高取町の佐田と森や大淀町の上比曽に明日香村の下平田などで今でも行われているイノコ叩きの行事がある。

イノコは稲の収穫後に行われている行事だが、平群町では月見の晩である。

時期は違っていても収穫の祝いには違いない。

今でもエンマラタタキをしているのだろうか。

平群町であることには違いないと思ってネットで調べてみれば見つかった。

平群町が発行している広報誌の『マイタウン平群』であった。

それは役場に保存されている。

直に尋ねれば判るであろうと思って訪問した町役場。

取材の主旨を総合政策課の窓口に申し出て拝見した『マイタウン平群』。

平成12年11月号(通算436号)に掲載されていた“ふるさとへぐり再発見”。

「エンマラタタキ」と表記されている行事に写真があった。

月見のお供えとエンマラタタキをしている子供たちの姿だ。

誌面によれば、その年の11月20日の「21世紀に残したい日本の風景-実りたわわなに-」のタイトルでNHKBSで放送されるとあった。

私が知ったビデオ映像はこの放送の総集編だったのだ。

取材するなら総代さんの許可を得なければならない。

その方の許可を得てくださいと伝えられて所在地に向かった。

地図を拝見すればときおり通過する新道だ。

6月に取材した隣村の久安寺素盞嗚神社で行われた植付け休みの御湯。

信貴フラワーロード向かう交差点付近である。

映像に映し出されていた月見のお供えをしている家も判った。

一路目指すは信貴畑(しぎはた)の地の小字薬師堂谷付近。

紹介いただいたM家を訪問した。

ご主人は不在であったが主旨を申しでれば「懐かしい」と弾む声。

ひ孫の娘さんが誕生したばかりの赤子を抱き抱えて応対してくれた。

「エンマラタタキに行けばお菓子を貰える。それが楽しくて参加していた。お金を貰うこともあったが、断然にお菓子へ手を伸ばした」と笑う。

子供会での行事であったそうだ。

子供が徐々に少なくなりエンマラタタキをしなくなったと話す。

畑作業を終えて戻ってきた総代の親父さん。

「止めてからは10年にもなる」と話す。

お月見に供えるサトイモのツキミダンゴは盗っても構わないという。

見張っていて盗らせない家もあったがお構いなしに棒で突き刺して盗っていった。

その光景は昨年の9月に取材した生駒市高山の月見どろぼうと同じようだ。

同じように中秋の名月に行われている。

映像だけが残された信貴畑のエンマラタタキであるが、貴重な映像は村の語り部の一つになった。

出演していたS夫妻は健在だという。

案内された住居は相当遠い。

歩いてではとても無理だという。

バス停から急坂を下っていった端にあるという。

呼び鈴を押して訪問したS家。

若婦人が応対してくださった。

同じように主旨を伝えて話せば中断していると返ってくる。

子どもたちがエンマラタタキをしていた様相を語る婦人。

当時にたまたまあたった当番だった。

急な道を汗びっしょりになって取材していたという。

「大きなカメラマンは大きな身体つき。たいへんやったと思う」と話す。

子どもたちが大勢いたころは三つの班に分かれてエンマラタタキをしていたという。

聞き取らせていただいた方の話によればアマチャもあったという。

アマチャは甘茶。

春の花まつりでよばれるお茶だ。

「とても辛かった」と話していた出産直後のひ孫。

お寺の行事はどうやら奥の院でのことだ。

それもしなくなった信貴畑の行事。

神社の行事もあっさりとしているらしい。

付近を散策すれば階段が見える。

その先に安置された2体の石仏が目にはいった。

一つは舟形の十三仏の石板彫り。

天文21年(1552)の作だそうだ。

もう一つは舟形光背の如来座像石仏。

室町時代前半の作だと看板に案内されている。

如来座像は地蔵講によって祀られていた可能性があると書いてある。

ここは勧請の地と呼ばれる。

1月5日に勧請掛けをしているとあるが、総代の話によれば地区の人らが集まりやすい日になったという。

朝から縄を結って勧請縄を作る。

一つはこの勧請の地に掛けて、もう一本はここから北に下った地に取り付けるという。

総代の親父さんの話によれば、かつては道両側に植生する樹木に括りつけたという。

旧道に括りつける勧請掛けは村に災いが入ってこないようにとする道切りのようだ。

信貴畑には二つの講中がある。

8軒で営む伊勢講と13軒の涅槃講だそうだ。

かつては手料理のお供えもしていたが簡略化されてリンゴとミカン。

講中のヤドでの営みは質素になったという。

講中が保有する山がある。

そこには社が祀られていて朝にお参りをするらしい。

(H24. 9.21 SB932SH撮影)

(H24. 9.21 EOS40D撮影)