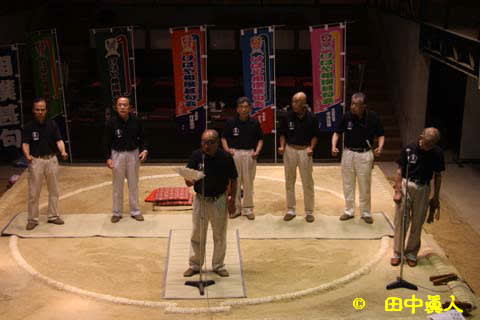

當麻蹴速ゆかりの地で普及活動を行っている「けはや相撲甚句会」。

平成17年2月、奈良県初の相撲甚句会として産声をあげた。

活動場所は葛城市相撲館「けはや座」だ。

毎月の第一日曜日(事情によって変更する場合もある)は土俵を舞台に公開練習をされている。

全国大会や地区大会のほか各種団体から声をかけられて一年に50回も巡業しているという。

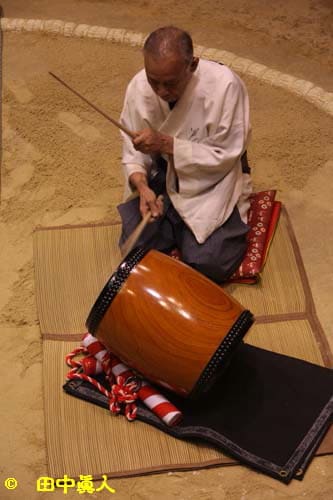

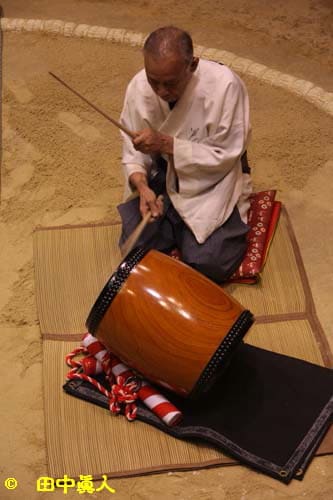

幕開けは寄せ太鼓。

タン、タン、テン、トン・・・・。

独特のテンポに心が躍る。

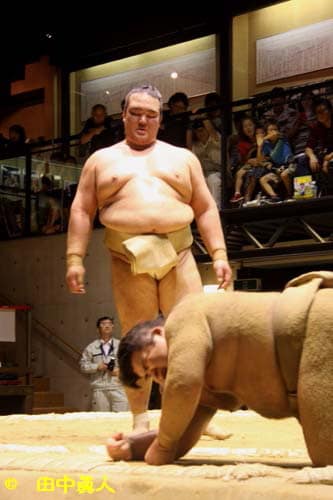

この日の公開練習は朝稽古を終えた田子の浦部屋の幕下力士も登場した。

幕下力士は力士養成員。

入門した新弟子は公益財団法人の相撲教習所で半年間学ぶ。

実技のほか、相撲の歴史や一般常識、書道などの教養も学ぶ。そのなかには相撲甚句もあるという。

歌詞は覚えていないという養成力士に横に立つ援助を受けて披露する相撲甚句。

独特の節回しに声を合わせて養成力士が歌ってくれた曲は「花づくし」に「当地興行」だった。

ハァーァ ドスコーイ ドスコイ。

相撲甚句の公開練習には相撲甚句ばかりでなく、相撲界の裏話なども採りいれて解説される。

この日のネタ話しはいろいろあったがメモは忘れた。

一つだけ記憶に残るパンツ話し。

左側のいちばん大きなパンツは小錦関の大きさ。

右端の赤パンツは甚句会会長が履いていたパンツ。

中央は誰が履いていたのかメモ忘れだが、よーく見れば「らくご笑売」のサイン入りパンツ。

どこかで見たような顔書きサイン。

似顔絵から判断すれば桂文福さんのようだ。

この3物を「パンツ三兄弟」と紹介していた会長。

ここで笑いをとる。

(H27. 6.21 EOS40D撮影)

平成17年2月、奈良県初の相撲甚句会として産声をあげた。

活動場所は葛城市相撲館「けはや座」だ。

毎月の第一日曜日(事情によって変更する場合もある)は土俵を舞台に公開練習をされている。

全国大会や地区大会のほか各種団体から声をかけられて一年に50回も巡業しているという。

幕開けは寄せ太鼓。

タン、タン、テン、トン・・・・。

独特のテンポに心が躍る。

この日の公開練習は朝稽古を終えた田子の浦部屋の幕下力士も登場した。

幕下力士は力士養成員。

入門した新弟子は公益財団法人の相撲教習所で半年間学ぶ。

実技のほか、相撲の歴史や一般常識、書道などの教養も学ぶ。そのなかには相撲甚句もあるという。

歌詞は覚えていないという養成力士に横に立つ援助を受けて披露する相撲甚句。

独特の節回しに声を合わせて養成力士が歌ってくれた曲は「花づくし」に「当地興行」だった。

ハァーァ ドスコーイ ドスコイ。

相撲甚句の公開練習には相撲甚句ばかりでなく、相撲界の裏話なども採りいれて解説される。

この日のネタ話しはいろいろあったがメモは忘れた。

一つだけ記憶に残るパンツ話し。

左側のいちばん大きなパンツは小錦関の大きさ。

右端の赤パンツは甚句会会長が履いていたパンツ。

中央は誰が履いていたのかメモ忘れだが、よーく見れば「らくご笑売」のサイン入りパンツ。

どこかで見たような顔書きサイン。

似顔絵から判断すれば桂文福さんのようだ。

この3物を「パンツ三兄弟」と紹介していた会長。

ここで笑いをとる。

(H27. 6.21 EOS40D撮影)