桜井市小夫嵩方に祭り当屋がある。

10月初めに天照皇大神社の分霊を遷したヤカタを当屋家で祀る。

10月末には神社に戻られる。

当屋が施主となり秋のマツリまでに行う行事がある。

六月座である。

『桜井市史 民俗編』によれば、当屋はソラマメ、フキを大重箱に盛って神社に供えたとある。

下げた御供は参集した氏子がいただいた。

随分前のことである。

今ではソラマメやフキ盛りは見られないが御供は施主負担で揃えられる。

六月座を始める前に御供を献饌する氏子総代ら。

本社や小社の山王神社・琴平神社、社務所に掲げる天照皇大神宮・豊受大神宮のご神号にも供える。

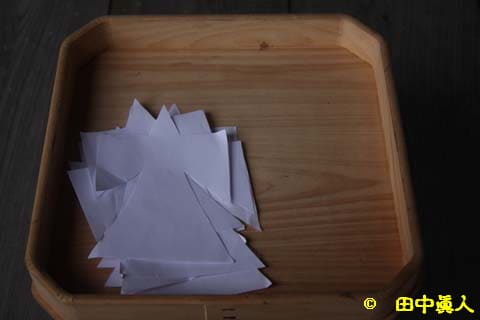

三方に載せた人形(ひとがた)が拝殿前に置いてあった。

氏子の話しによれば予め配られた人形に息を吹きかけて穢れを移したという。

家族全員が息を吹きかけた人形はこの日に神社へ持ち込んだ。

六月座は夏越の祓も兼ねている村行事。

神職は人形を祓戸社に奉って幣で祓った。

半年間の罪や穢れを流し、後半の半年を平穏無事に暮らせるよう祈願したという。

昔は川に流した穢れの人形。

今では翌年のトンドの火で焚き上げるようだ。

祓えの儀、お神酒の口開け、夏越の祝詞を奏上される。

次は氏子一同も揃って奏上する大祓詞。

一巻を奏上する。

右手にあるお供えは小社の御供。

本社の御供とは若干の違いがある。

かつてはビワの実やスルメもあったが、ビワが実る時期とズレが生じたことから何時でも買えるバナナに替えたそうだ。

(H27. 7. 5 EOS40D撮影)

10月初めに天照皇大神社の分霊を遷したヤカタを当屋家で祀る。

10月末には神社に戻られる。

当屋が施主となり秋のマツリまでに行う行事がある。

六月座である。

『桜井市史 民俗編』によれば、当屋はソラマメ、フキを大重箱に盛って神社に供えたとある。

下げた御供は参集した氏子がいただいた。

随分前のことである。

今ではソラマメやフキ盛りは見られないが御供は施主負担で揃えられる。

六月座を始める前に御供を献饌する氏子総代ら。

本社や小社の山王神社・琴平神社、社務所に掲げる天照皇大神宮・豊受大神宮のご神号にも供える。

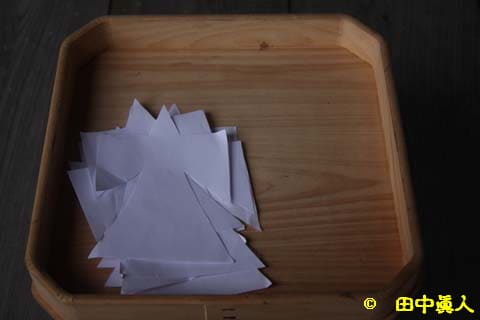

三方に載せた人形(ひとがた)が拝殿前に置いてあった。

氏子の話しによれば予め配られた人形に息を吹きかけて穢れを移したという。

家族全員が息を吹きかけた人形はこの日に神社へ持ち込んだ。

六月座は夏越の祓も兼ねている村行事。

神職は人形を祓戸社に奉って幣で祓った。

半年間の罪や穢れを流し、後半の半年を平穏無事に暮らせるよう祈願したという。

昔は川に流した穢れの人形。

今では翌年のトンドの火で焚き上げるようだ。

祓えの儀、お神酒の口開け、夏越の祝詞を奏上される。

次は氏子一同も揃って奏上する大祓詞。

一巻を奏上する。

右手にあるお供えは小社の御供。

本社の御供とは若干の違いがある。

かつてはビワの実やスルメもあったが、ビワが実る時期とズレが生じたことから何時でも買えるバナナに替えたそうだ。

(H27. 7. 5 EOS40D撮影)