つい数日前。

十津川遊びに買いだしをして出発した道中。

こんなところにもあったと思った格安スーパーのラ・ムー。

これまで行ったラ・ムーは奈良市に2店舗。

一カ所は京終店。

もう一カ所は富雄川沿いの二名店。

まさかここにもあったとは知らなんだ。

ここは御所市のほんの手前。

御所市内といってもとおるぐらいの葛城市の忍海(おしみ)。

調べてみれば平成28年の3月末に開店したようだ。

自宅を出たのは午前11時。

夕方に始まる十津川の「芋たばり」取材が目的に現地へ向かう。

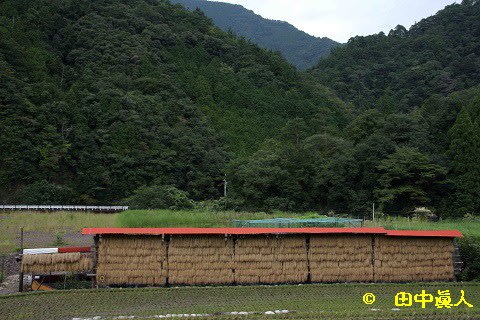

その前に訪れたい旧西吉野村の永谷集落。

旧大塔村の阪本に住むIさんが伝えてくれた日本の原風景だと言わしめた永谷のハダ景観をみたくて出発時間を早めた。

途中で昼食をどこで摂るか。

時間が余っているわけでもない。

山間に入ればコンビニエンスストアはない。

ところどころに食事処もあるがゆったり落ち着いている時間が惜しくて弁当を買うことにした。

ラ・ムーの弁当はすっごく安い。

県下スーパーで最も安い弁当。

税抜き価格であるが、なんと200円を割った198円。

驚くべき価格帯の弁当に遜色はない。

いくつか食べたが十分に満足できる商品だった。

それも食べたいがこの日に選んだのは海鮮巻き。

「ネタが新鮮!魚屋の寿司」シールが貼ってある。

そう、この商品は弁当売り場でなく魚屋さんの陳列棚。

活きのいい魚にお造りも並べている売り場に自家製寿司も売っている。

昼食に相応しい寿司盛りもあるが「巻」のほうがパクつける。

手軽に口へ放り込める巻き寿司がイチバン。

そう、思って選んだ商品が税抜き369円の海鮮巻きである。

巻いてあるネタは大きめのブツ切りのように見える。

ぴかぴか光ってみえたネタは新鮮な色で訴える。

これしかないだろ、といって手を伸ばして籠に入れた。

ついでに買った豆乳。

ここではマルサン製品の豆乳が安い。

2箱も買ったが・・・。

あとで気がついた店舗の開店時間。

24時間営業だった。

ラ・ムーの支払いは現金一筋。

スーパーといえばどこにでもあるポイントカードはない。

レジ店員もすくないほうで、他店舗同様に待ち行列がでる。

大行列でもない待ち行列。

レジ対応が早いのでストレス感はない。

この店舗では面白いことに支払いはセルフ。

出てきた表示金額を確かめて紙幣、玉幣の現金を投入する仕掛けになっていた。

これに時間がかかる。

おサイフケータイとかクレジット支払いに慣れている私にとっては現金支払いに時間がかかる。

後続に待っているお客さんの視線を感じながらの金銭投入にごめんなさい、である。

それはともかく海鮮巻きを食べたのは入店してからの30分後だ。

支払いを済ませたラ・ムーの駐車場でいただく車中食。

一口食べてなんと美味いんでしょ、である。

やや太めの巻き寿司は一口では食べきれない。

三口でなんとか・・である。

ネタが新鮮の謳い文句は間違いない。

巻いてあるのはサーモンにハマチ。

玉子焼きにコーヤドーフ。カンピョウ、シイタケらしきものも入っている。

こりゃたまらん美味さに喉が唸る。

美味いぃ、美味いと云いながらパクつく海鮮巻きの一切れがおおきいからか4切れ目を食べたころから満腹中枢が働きだした。

働いても手がついつい動いてしまう。

食を欲するほうが勝っているのである。

(H28. 9.15 SB932SH撮影)

十津川遊びに買いだしをして出発した道中。

こんなところにもあったと思った格安スーパーのラ・ムー。

これまで行ったラ・ムーは奈良市に2店舗。

一カ所は京終店。

もう一カ所は富雄川沿いの二名店。

まさかここにもあったとは知らなんだ。

ここは御所市のほんの手前。

御所市内といってもとおるぐらいの葛城市の忍海(おしみ)。

調べてみれば平成28年の3月末に開店したようだ。

自宅を出たのは午前11時。

夕方に始まる十津川の「芋たばり」取材が目的に現地へ向かう。

その前に訪れたい旧西吉野村の永谷集落。

旧大塔村の阪本に住むIさんが伝えてくれた日本の原風景だと言わしめた永谷のハダ景観をみたくて出発時間を早めた。

途中で昼食をどこで摂るか。

時間が余っているわけでもない。

山間に入ればコンビニエンスストアはない。

ところどころに食事処もあるがゆったり落ち着いている時間が惜しくて弁当を買うことにした。

ラ・ムーの弁当はすっごく安い。

県下スーパーで最も安い弁当。

税抜き価格であるが、なんと200円を割った198円。

驚くべき価格帯の弁当に遜色はない。

いくつか食べたが十分に満足できる商品だった。

それも食べたいがこの日に選んだのは海鮮巻き。

「ネタが新鮮!魚屋の寿司」シールが貼ってある。

そう、この商品は弁当売り場でなく魚屋さんの陳列棚。

活きのいい魚にお造りも並べている売り場に自家製寿司も売っている。

昼食に相応しい寿司盛りもあるが「巻」のほうがパクつける。

手軽に口へ放り込める巻き寿司がイチバン。

そう、思って選んだ商品が税抜き369円の海鮮巻きである。

巻いてあるネタは大きめのブツ切りのように見える。

ぴかぴか光ってみえたネタは新鮮な色で訴える。

これしかないだろ、といって手を伸ばして籠に入れた。

ついでに買った豆乳。

ここではマルサン製品の豆乳が安い。

2箱も買ったが・・・。

あとで気がついた店舗の開店時間。

24時間営業だった。

ラ・ムーの支払いは現金一筋。

スーパーといえばどこにでもあるポイントカードはない。

レジ店員もすくないほうで、他店舗同様に待ち行列がでる。

大行列でもない待ち行列。

レジ対応が早いのでストレス感はない。

この店舗では面白いことに支払いはセルフ。

出てきた表示金額を確かめて紙幣、玉幣の現金を投入する仕掛けになっていた。

これに時間がかかる。

おサイフケータイとかクレジット支払いに慣れている私にとっては現金支払いに時間がかかる。

後続に待っているお客さんの視線を感じながらの金銭投入にごめんなさい、である。

それはともかく海鮮巻きを食べたのは入店してからの30分後だ。

支払いを済ませたラ・ムーの駐車場でいただく車中食。

一口食べてなんと美味いんでしょ、である。

やや太めの巻き寿司は一口では食べきれない。

三口でなんとか・・である。

ネタが新鮮の謳い文句は間違いない。

巻いてあるのはサーモンにハマチ。

玉子焼きにコーヤドーフ。カンピョウ、シイタケらしきものも入っている。

こりゃたまらん美味さに喉が唸る。

美味いぃ、美味いと云いながらパクつく海鮮巻きの一切れがおおきいからか4切れ目を食べたころから満腹中枢が働きだした。

働いても手がついつい動いてしまう。

食を欲するほうが勝っているのである。

(H28. 9.15 SB932SH撮影)