マルクスの問題点

❶ 全ての体制には寿命があることを見抜けなかった。

西欧資本主義体制の崩壊は2046~2059年。

❷ 体制の寿命は歴史的存在であり、何物にも変えられない、

つまり体制は必ず寿命を全うする。

❸ 体制の寿命は270年であり、体制崩壊後は次の体制に

変わるのは歴史の必然。3つの体制が繰り返すのが歴史。

❹ 資本主義の次の体制は、独裁武人戦国時代だが、

共産主義であるべき必然は半々。

❺ 体制が変われば良くなるという必然は全くない。

私有財産肯定後は、次は私有財産否定の独裁戦国時代。

❻ 事実西欧の資本主義が崩壊後は、世界にカオスが起こり、

世界戦後時代となるのは必然。

❼ 東西文明の交代を見逃している。東西文明のサイクルは1620年。

・・・・

・・・

・・

・

衰弱する資本主義⑮(最終回):未来へ(3)

私的所有と株式会社

終焉論の元祖はマルクスだ。彼の時代は、第1楽章で、資本主義は幼年から青年に成長していた。当時の多くの政治家と経済学者が、封建主義を打ち倒し新たな時代を拓く希望として資本主義を賞賛し、その永遠性を語っていた。

有名な一説をここに引用しておこう。

資本主義的生産様式から生まれる資本主義的取得様式は、それゆえ資本主義的な私的所有は、自分の労働にもとづく個人的な私的所有の最初の否定である。しかし、資本主義的生産は、自然過程の必然性をもってそれ自身の否定を生み出す。これは否定の否定である。この否定は、私的所有を再建するわけではないが、しかし資本主義時代の成果-すなわち、協業と、土地の共同占有ならびに労働そのものによって生産された生産手段の共同占有-を基礎とする個人的所有を再建する。(『資本論』、第1巻(第4分冊)、新日本出版、2020年、

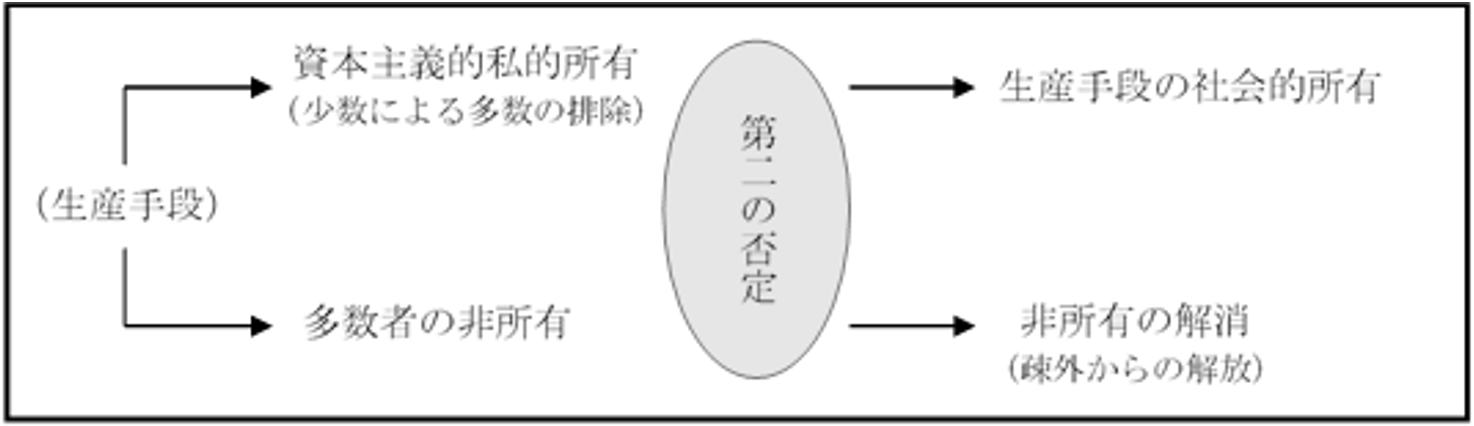

資本主義的生産は私的所有の土台の上に展開する。都市では小生産者・手工業、農村では小農を打ち倒して大規模所有のもとで資本主義が展開する(第1の否定)。それが、再び否定される。これが有名な「否定の否定」の命題である。

Die Stunde des Kapitalistichen Privateigentuns schlägt.

Stundeは時を表す名詞だが、時を告げる鐘の意味もあり、ここでは葬式で鳴らす鐘である。schlägtは動詞schlägenの単数形で、打ち鳴らすの意味だ。そこで一文の訳は、「資本主義的私的所有の終焉を告げる鐘が鳴る」となった。

もちろん反論もある。その代表格はかのシュムペーターだ。同じ一文を引用して次のように言う。

資本主義が発展すると資本主義社会の制度が崩壊する、資本主義社会を脱却する、という必然的崩壊説である。これは無理な推論が深遠なビジョンと結びついて結論が救われると言う最後の例と言える。(Schumpeter Joseph 、『Capitalism, Socialism and Democracy』、Harvard、1942年(=大野一訳『資本主義、社会主義、民主主義』(1, 2),日経BP、2016年、p.133))

「マルクスは預言者だった」(同上書、p.64)。

熊野純彦は700ページを超える大著の中で、引用部分について「彼はむしろ詩人に立ち返っているようだ」(熊野純彦、『マルクス 資本論の思考』せりか書房、2013年、p.274)と述べている。そういえば、弔鐘の一節は経済学の著作というよりは詩人の作品のようでもある。

詩人の書いたような一文を解釈するというのは訓詁学そのものだが、水野和夫をはじめ多くの「終焉論」の究極の論拠がここにある。以下、私なりの解釈をのべておきたい。

解釈には広い、狭いの二とおりある。まず広い解釈。

しかし、マルクスは資本主義の後の社会についてほとんど言及していない。彼は予言者ではなく法則を極めようとする科学者だった。

柄谷行人はこのあたりの事情を次のように説明している。

マルクスの哲学は未来の哲学である。それは未だ意識されていないものを見ることである。しかしマルクスが未来について積極的に語ることを一貫して拒否したことに注意すべきである。(柄谷行人、『世界史の構造』、岩波書店、2010年、序文)

広い解釈は、ひいきのひき倒し、のきらいがある。そこで、狭い解釈に移ろう。

体制転換などという大それた事ではなく、所有の形態の変遷である。

第一の否定は小生産者の生産手段、すなわち土地の所有を否定することである。歴史的事例としては囲い込み運動だ。その結果は土地をもたないプロレタリアートの発生であり、資本主義の自立の要件のひとつである。

重要なのは、第一の否定で多くの人が無産(財産がないこと)、つまり非所有の状態になったことだ。小生産者の私的所有の否定は、資本主義的所有への移行を意味し、それは資本主義の発展の条件であったが、それは多数の非所有を産み出した。

この延長線上で起きる第二の否定は何を意味するのか。そして第二の否定の後には何が出現するのか。引用の後半部分はややわかりにくい。この第二の否定は私的所有を再建しない。私有に戻ったのでは発展がない。

資本論の記述が確定的でない時、マルクス派にはいつも論争が起きた。この場合もそうであった。この論争を原典にあたって、特にフランス語版資本論の検討で解明したのが(平田、1971年)である注1)。

フランス語版は、単なる翻訳ではなくマルクスが自ら手を入れ修正し出版した最後の『資本論』(1872~1875年)であった。

第二の否定で再建される個体的所有とは何か? これを考える前提として、ここで言う所有を限定しておこう。それはあくまでも生産手段の所有である。それだけが経済学の対象となる所有である。なんとなれば、それが資本主義的生産の第一条件だからである。

資本家的私的所有を否定すると何が出てくるか?まず考えられるのは国家、公的な所有である。しかし、それは現実によって否定された。1871年のパリ・コミューンが失敗したからである。マルクスはそれを目撃し、国家に失望したのである。

そこで残る答えは共有である。平たく言えば、特定の私人のものでもなく国家のものでもない。私人が平等な関係でアソシエーション・共同体を形成しそれが所有者となる、といっても、現代の法人のような擬制を想定するのではない。共同体に属する個人は自由に生産手段を使用できる。シェアという言葉は、今日の流行語だが、時間軸で調整すれば、みんなで使用できることを意味する。こういう状態を個体的所有と呼んでいるのだと考える。

論理が入り組んだので図1を使って整理しよう。

図1

第一の否定で生み出された状態は二つの内容を持っている。第二の否定で、それが同時に否定され、新しい状態が生まれるが、それも二つの内容を持つ。それは共有であり同時に私有である。

一見、このわかりにくい状態は歴史の中に存在していた。先に紹介した廣田は、弁護士として入会権(いりあいけん)の係争にかかわり、ここからヒントを得て、“総有のもとでの私有”に到達している。マルクスを経済学に向かわせたのも、当時の入会権をめぐる問題であった。

再度、平田清明を引用する。50年前の日本のマルクス経済学者は次のように言っている。

資本主義的所有による個体的私的所有の否定(第一の否定)が、再び否定されること、第二の否定によって、第一に否定された個体的所有が再建(retablir = winder herstellen)されるのである。かつてのような分散的排他的なものとしてではなく、集合的協働的なものとしての、個体的所有の再建なのである。(平田、1971年、p.400)

株式会社

第二の否定の結果としてでてくるものに、理念的にという限界はあるものの、株式会社はかなり近い。形式だけを強調すれば、会社は株主の共有だし、株主が大衆であれば多くの人が非所有状態から解放されていることになる。

マルクスは『資本論』第3巻27章で株式会社について言及している。しかし、それは限定的であり、かつ楽観的・希望的であった。マルクスの時代、まだ株式会社は萌芽的な存在であった。具体的に想定されているのは、イギリスで設立されていた鉄道会社であった。鉄道は、インフラであり、まさに社会的な装備であり、このことがそれを運営する会社の性格も規定する。

従来は政府企業であったこのような企業が会社企業になる。(『資本論』第3巻、p.771)

このような資本の企業は個人企業に対する社会企業として現れる。それは資本主義的生産様式そのものの限界のなかでの、私的所有としての資本の廃止である。(『資本論』第3巻、p.772)

結合された生産者である彼らの所有としての、直接的社会的所有としての所有に、再転化するための必然的な通過点なのである。(前掲書、p.557)

3番目の引用は極めて示唆的である。というのは、第二の否定をマルクス自身が解説しているからである。そして、株式会社は、第二の否定(この引用では再転化)への通過点としている。しかも、この言葉を引用のすぐあとでくり返している。

しかし、その後の歴史は、株式会社が巧妙な私的支配の道具になったことを示した。『資本論』から半世紀、第3巻刊行からおよそ30年遅れて登場したヒルファディングはこの限界を認識して次のように言う。

株式会社の経済のわれわれの理解は、マルクスによって展開されたそれを越えて進む。(Hilferding、1910年、p.221)注2)

マルクスは、やや希望を持って株式会社をみていたが、ヒルファディングの指摘するように、その認識には時代の制約があった。いわば、株式会社は第二の否定をスリ抜けたのである。スリ抜けたとは、共有の体裁を保ちながら少数の専有物になったという意味だ。そうなったのは、株式会社がマルクスのいうように、形式的に未来型であったからであろう。

未来をめざす私達のここでの課題は、株式会社を理念どおりの状態、共有であり私有(個体的所有)に戻すことである。別の言葉でいえば、現代の株式市場(株式制度)にからみついた少数支配のしがらみを取りはずすこと、象徴的に言えば現在の株式制度に対して“第三の否定”を実行することである。

株式会社・株主制度について、廣田や平川は、諸悪の根源として否定している。コルネオは、株式会社を少数支配から取り戻すべく新しいタイプを提案している。前者二人については別のところで論評しているので、ここではコルネオの説を検討しよう。

G・コルネオの“よりよき世界”での株式会社

コルネオは市場のある社会主義、すなわち市場社会主義を構想する。では株式会社はどうか。私的所有を否定する社会主義だから、個人株主も存在せず、株式会社という形態もなくなってしまう。しかし、コルネオは、経営者はいつの世にも必要だと主張する。「どんな社会にも監督を担当する」中心部分が必要だと主張する。

生産活動は人間が生きる条件である。それが生産性・生産力を高めていくと、必然的に大規模になる。つまり生産は社会的になるのである。この社会的存在である生産を誰が経営するのか?それなりの資質を持った経営者がことに当たらなければならない。よりよき社会ではよりよき経営者が必要だというわけだ。

しかし、どのようにして、その“よりよき”が保たれるのか? ひとつは適度に監視することだが、ここで役人的な監視者が登場してしまえば、元の木阿弥である。求められているのは、徹底的な客観性を持った何かである。経営者に、有能、あるいは無能という判定を量的尺度を伴って示せるシグナルとは何か。

株式市場は、時宜を得たシグナル効果により経営者の規律付けに役立つ。(コルネオ、2014、p.206)注3)

客観的な株価さえ示されれば、経営者の優劣を決める“党大会”を開かずに済むし、賄賂が飛び交う情景を見ないで済むのである。多くの資本主義の批判者たちは株式市場を諸悪の根源として否定したがるが、コルネオは違う。

経営者にきちんと会計報告をさせて利益を確認すればいい、そういう考えもあるだろう。しかし、利益は長年の経営の成果であり、かつ外性要因(例えば世界経済の動向)によっても左右される。また、利益でチェックということになると、経営者は長期的なスタンスを取らず、近視眼的な行動をしがちである。例えば資産を売却してでも短期的な利益を目指し保身を図ろうとする。このような事態は、よりよき世界を築こうとする時、この上なくマイナスである。

うまく機能する株式市場がなければ、外部にいる所有者がその時点で経営の質に関して重要な判断を下すことは、ほとんど不可能である。株式市場なくして、最適なインセンティブを創出する報酬モデルを開発することはほとんどできない。(同上書、p.209)

企業の監視は、お金を貸している銀行がやればいい、という考え方もある。しかし銀行そのものが大きな構造問題を抱えている状況ではそれは望めない。日本の状況を考えれば特にそうである。

しかし問題点もある。コルネオも認めるように「株式市場は全く完全な情報源ではない」し、投機の嵐に抵抗できず、インサイダーで操ることもできる。それでも富の創出に貢献する監視の目は今のところ、これしかないとして、コルネオは株式市場社会主義を提唱する。

彼は社会主義の旗を先に立てたために私的所有に関してはネガティブな立場をとり続ける。そこで個人以外の株式所有者が出現する。それを国家とすれば社会主義としては分かりやすくなるが、個々の経営者の力量が発揮される余地は少なくなる。また株価の形成も歪められる可能性が高くなる。客観的な株価でなければ経営者を評価することはできない。コルネオも株式の国家所有については強い懸念を持っており、この問題を回避するために二つの提案をしている。

1.国の代わりに地方公共団体が株を持つ。彼は旧西ドイツの人なので、彼の言う地方とはまず州・連邦であるから、「それは連邦株主と呼べる」(同上書、p.218)となる。この連邦が国の保有する株式についても信託を受ける。ドイツには世界で最も独立性が高いと言われているブンデスバンクがあるが、コルネオの連邦株主の独立性はこれをイメージしているのだろう。

2.個人の株式所有を禁止する場合は、株式を市町村が所有することになる。この構想の元々のアイデアはアメリカの政治学者リーランド・シタウバー(Reland Stauber)にあるという。アメリカもドイツも地方に多くの有力企業が立地している。日本とは状況がかなり違う。

国家所有が連邦所有になっても、はたまた市町村所有になっても官有であることには変わりない。コルネオもここで困って、個人的株式市場社会主義に舞い戻る。個人は株が買えるがその手段が限られている。つまり特定の手段でしか買えないというアイデアである。

それは、エール大学のジョン・ローマー(John Roemer、1994)注4)の主張するクーポン制である。つまり株式を個人が買う際に、流通している貨幣ではなく政府の発行するクーポンでのみ購入できる。

クーポンは、たとえば、18歳になった国民に配布される。これが株式を購入する際の個人の初期資産となる。入り口で平等を確保しようというのがこのアイデアの第一の特徴だ。しかし銘柄はたくさんあり個人には選別し難いので、投資ファンドの株式をクーポンで買う。そこから定期的に配当がもらえるが、そこにファンドの成績が示される。クーポンでは個別の銘柄は買えないことになっているから、個人と会社の間は遮断されており、支配の問題は生じない。

「個人にとってこのクーポンの投資の意味は、一生にわたって資産所得を追求するためのもの」(同上書、p.255)である。

クーポン制の特徴をまとめると以下のようになる。

- 初期の平等が確保されている。

- どのファンドを選ぶかに個人の自由な判断が示される。

- 配当の額にファンドのマネージャーの優劣が示される。

- 特定の個人が個別企業を支配することはできない。

- 長期投資が前提されている。

- クーポンとクーポンで購入した株式の相続も贈与も許されない。

一定の年齢に達した国民にクーポンを配布するのは、最近多くの論者が主張するベーシックインカムの発想と同じである。(伊藤誠、2017)注5)

コルネオは市場社会主義の重大な欠陥にも気づいている。

市場社会主義の構想においては、今日、我々が知っているような、イノベーションの過程の中心的役割を果たす企業が欠落している。(同上書、p.244)

この欠落は、現代の日本でも、おそらく多くの国でも問題になっている。1970年代から、ベンチャー企業のブームが政策的に誘導されるのはそのためである。この点に関しては、(濱田(浜田)、1996)注6)を参照。

社会主義の失敗の一つの原因は、この、いわゆるアントレプレナーの不足である。だから未来の構想でも、その確保は欠かせない。人々が自発的に創造的な行動をとる仕掛けをいかに形成できるかにかかっている。

私的所有一般

生産手段は株式会社形態を改良した共同所有になる。これが、否定の否定の帰結である。

私達の構想は、資本主義の多くの制度を改良を加えて残すものだが、これには次のような疑問が生じるかもしれない。

資本主義の修正に過ぎない、というのがそれだ。しかし、所有形態は土台であり、生産は経済の土台だから、生産手段の所有形態の変更は、資本主義の否定にやがて行きつく。社会は、ゆっくりと“資本主義でない”方向に進む。それは国家所有でもないから旧来の社会主義とも違う第三の道である。

生産手段を共有化したとこで、資本主義の残存物を多く残してしまえば未来には到達しないという批判もあるかもしれない。ここでは、事態は唯物論の想定で進行するといっておこう。過渡期には、様々な要素が混合・混在するが、やがて土台にふさわしい構造物が出来上がる。これから歴史はゆっくり進む。社会主義の失敗、短兵急を繰り返してはならない。巨大な人口を支える生産力を維持しながらゆっくり前進する。気がつけば資本主義ではなくなっている。

社会主義の失敗も無駄になっていない。幸いシュトレークが言う、「買われた時間」(Gekauft Zeit、シュトレークの著書である『時間稼ぎの資本主義』の原題)はある。次の社会を創ろうとする社会的勢力が弱っているから、「買われた時間」は資本主義のロスタイムにすぎないかもしれないがともかく焦る必要もない。

その他の所有

生産手段以外の物財の所有はどうなるか。労働価値説によれば、物財はすべて労働の産物であるから、原則は労働を支出した人のものである(労働力 ⇒ 貨幣 ⇒ 私物)。こう考えると、自分の身のまわりの小さな所有物から住居に至るまで自分のもの、他人には使用させないし侵入させないという所有の考え方は合理的に見える。所有権は、近代になって各国で合理性を獲得する。フランスの人権宣言では「神聖・不可侵」が明記される。

しかし、その後のワイマール憲法では私的所有は社会的制約の下におかれ、これに学んだ日本国憲法でも「公共の福祉」への適合が求められる。

結論からいうと、この制約された私的所有権は、少なくとも過渡期の期間中は有効である。

土地所有

土地の私的所有というのは、最初から矛盾を含んでいる。明らかに土地は誰のものでもない。土地をつくった人はいない。同様に知的財産権というのも私的所有では片づけられない性質を共有する。発明者は、社会的な制度の下で教育を受けた人である。研究施設や協力者に恵まれたのである。ノーベル賞でもアカデミー賞でも、受賞者がメダルを受け取るスピーチで、例外なく協力者や、栄誉獲得の環境を作ってくれた人に、友人、両親への謝辞とともに、感謝の言葉を述べるシーンを思い出せばよい。

資本主義が、その存立の土台にしたために、私的所有権は拡大されてしまった。これは事実である。だから、未来社会は、所有権が「神聖・不可侵」の時代ではない、という見解には賛成である注7)。

そこで問題はどう縮小するかだが、その方向は、私的所有を全廃するのではない。それでは混乱が大きすぎる。そこで、置き換え、が考えるべき対象となり、ここに、エリック・A・ポズナーとE・グレン・ワイルが登場する注8)

私的所有は独占使用権であるから、所有者の自由を増大する反面、対極に不合理を生み出す。つまり他の人は使用できない。たとえ所有者が使用しなくてもである。

この問題は、貨幣に関して典型的な問題として生じる。それは金融制度で解決されるが、一般物財では充分ではない。物品のリースは金融に比べたら限定的である。

前掲の本(ポズナー、ワイル)には、不合理の典型として通行権があげられている。土地の占有があれば、そこを通過することさえできない。この問題はアメリカの鉄道建設に際して実際に生じた。

現代の経済には私的所有がたくさん存在するので…独占に関する問題が引き起こす資源配分の失敗によって、生産が25%以上押し下げられている可能性があることが明らかになっている。アメリカだけで1年に何兆ドルも失われている。(同上書、p.82)

しかし、この損失だけを強調するのは一方的に過ぎる。私達は、自分の所有物に囲まれて、くつろぐことができる。そこから、労働力が再生産されている。だから、私有物でも土地、建物などと、身のまわりの小さな私物は分けて考えた方がよい。いずれにしろ、過渡期において生産手段以外のものの私的所有を維持するのは合理的である。

一般的な私的所有をどうするかは、過渡期の次の問題だが、簡単な展望を示しておこう。

すぐ考えつくのが国有だが、マルクスも含めて多くの論者はネガティブだった。代わりに支持されたのは共有である。実は、共有は利潤を目指す、シリーズ⑧の図2でいうⅢ領域でもあるのである。特に中小企業の世界で多く見られる。大型の工作機械、使用頻度の高くない検査器などは共有して共同使用が普通のことだ。多くの場合、公的機関(工業試験所など)が間に立っている。農業機械でも、先に述べたように高額なこともあって、共有・共同使用は多く見られる。

私的所有の否定のあと、共同所有が浮かび上がって来るからこそ、本シリーズも協同組合に未来型を見ようとする。社会主義は、協同組合を社会主義的所有・公有から一歩遅れたものとして、順位を下げてしまった。これは、もう一つの社会主義の失敗である。

私的所有、というより私有財産を存続することになると、貧富の差が開く、いわゆるピケティ問題につき当たる。これを解決するのは、おそらく私有財産への課税であるが、ポズナーとワイルが主張する「共同所有自己申告税」(COST注9))は一考に値する。

補論 情報資本主義

情報資本主義という言葉が流布している。たくさんの論文、本が出版されている。時には、それがThe Nextのごとく言われることもある注10)。社会全体に拡大されて「知価社会」とか「知識社会」などのタイトルも散見される。

資本主義は商品の生産 ⇒ 販売だから、何が主要商品であるかで歴史を辿ることもできる。第1次産品(自給自足からはみ出した部分)、鉱業生産物、特にエネルギー系は外国貿易の発展(そのための技術的発展)などから、やがて産業革命により工場が出現し、主役は工業製品に移る。この時代も軽工業から重工業に移行する。簡単化すれば、農産物 ⇒ 工業製品 ⇒ そして情報商品へというわけだ。

しかし、これは単純すぎるし、情報という言葉が拡大されすぎて無概念になっている。情報商品は、いわば原材料であり、それは消費されてリアルな商品やサービス商品になる。

現代経済では情報が商品になった。情報の量も多くなったから、それが売れるなら情報産業が成立する。ついでに言えば、現代の情報関連企業は巨大で高利潤である。しかし、それは他のサービス産業と同じだが、リアルな商品を生み出すのでなく、リアルな商品の生産性を上昇させるだけだ。サービス商品の生産も効率化する。ちょうど、金融業が商業信用の作用で全産業の加速化を実現するように。

技術の面から論じるのも可能だ。情報技術の発展が経済のみならず社会の様子・外観を変えてしまう。これは私達がこの数十年間に目撃したことである。ビジネスは個々の取引の集合だが、それにはコミュニケーションが事前も事後も必要だ。それに要する時間と手間はICTの発達で大幅に短縮された。取引記録の保存も紙ベースではなくなった。

失ったもの

オフィスで働く人々はコンピュータに向っている。管理職さえもそうである。この状況はいきすぎて、隣の席の人に声をかけるかわりにメールするという無駄を生み出す程だ。

コミュニケーションのツールの発展が人々の直接的なコミュニケーション機会と能力を奪う。やがてこの状況は人々から昔ながらのツールを奪っていく。四角い封筒に切手をはって、自筆の手紙を他の誰かに送る。それは完全な昔物語になった。人々の文章作成能力は失われ、それもAIがやってくれる。こうした事態は人々の粉末状況を加速する。

格差

情報化の時代が、商品生産を効率化させたこと、そして利潤の生まれる場所を変化させ一方的にした。これはそのとおりだ。一方的とは、情報をうまく利用した者に多く、そうでない者に少なくというのではなく、前者にすべて、後者にゼロという意味である。だから、企業社会での格差拡大は定着する。

なぜ、こうなるかのと言えば、現代では特にそうだが、情報を得るための装置には大きな資金が必要だが、多くの中小企業には手が届かないのである。中小企業が組合等を組織して共同で、というのは試みとしてはあるが、情報という商品は自動車などと違ってシェアしにくいという特性を持っている。多くの場合、情報はひとり占めしてこそ意味があるからだ。

装置を持っただけではダメだ。それを操作する人が必要だが、これは特別に教育と訓練を受けた高度な人材であり、それを恒常的に維持することは中小企業には難しいという問題もつけ加わる。

社会化

情報資本主義が次の時代になるというのではない。それは、企業世界の格差を拡大する。それによって大企業はますます巨大化し、さらに利潤の安定化(技術独占・人材独占の固定化)を達成する(全米企業の売上高ランキングをみると、アマゾンが日本円換算で61兆円強で第2位、アップルが47兆5,000億円強で第3位だ)。すなわち生産の社会化が進み、概念上、次の社会に近づくのである。

IT革命は、たしかに産業革命に匹敵する大変革であるが、次の時代を生み出すのではない。たしかに、工場やオフィスの様子は変った。しかし、それは新しい生産様式かもしれないが、そこに働く人々の状況は、物質的にはともかく、精神的には改善しないどころか悪化・孤立化している。いまのところ、コンピュータが人々を幸せにしたとはいえない。もちろん様々な便利を提供してくれたことは否定しない。

『情報資本主義論』という先駆的な本を書いた北村洋基は「情報資本主義を一つの「段階」として設定することには十分に慎重であるべきであろう」と述べている。この分野の論客であるフランク・ウェブスターを次のように紹介している。

情報の量的増大がある点にまで達すると社会に質的な変化が生じるという考え方が対してそもそも批判的であって、社会の変化を断絶的にとらえるのでなく、むしろ連続的な変化としてとらえるべきことを主張している。(北村洋基、『情報資本主義論』、大月書店、2003年。はじめに(ⅳ~ⅴ)、F. Webster)

北村は本書の終章で第7-1図という力作を示し、次の3点を課題として掲げている。

- 情報資本主義への移行が、現実にはアメリカ独占資本のグローバル展開と同時進行した。特に金融資本のそれと密接であった。

- 情報資本主義が世界的規模での産業再編となる可能性。

- この傾向は、人々レベルはもちろん、貧富の差を世界的レベルで拡大させる。

課題

北村の本が出てから20年。情報の世界は途方もない発展を示した。だから、革命と呼びたくなるのはわかる。しかし、こういう事態は程度と範囲の違いこそあれ、資本主義の歴史の中では何度かあった。

自動車の出現で、人々の移動の様子は一変した。航空機の発達は戦争が主な原因だが、その民生利用によって空の移動は身近になった。電子レンジの発明は世界のキッチンの様子を変え、料理という文化にも一大変化をもたらした。しかし、これらは、ひとつの領域間での変化であった。質的に違うのは金融と情報の発達があらゆる分野に作用を及ぼすという、総合性である。

金融と情報は似ている。それは、あらゆる産業に入り込んで、そこを効率化するという共通性を持つ。産業として情報化を最初に成し遂げたのが金融であったのは偶然ではないだろう。しかし金融も情報化も資本主義を効率化してそのスピードをあげることに貢献したけれども、資本主義の次、The Nextを作り出すことをしないのである。金融資本主義とか情報資本主義と呼ばれる状況をつくっても、“次”は生み出さず、ただ無意識のうちに準備するだけである。

大事なことは準備されたものをうまく条件として利用することである。そこには、理性が、歴史法則を認識し経験を科学したことから生まれる理性が必要なのである。その一翼が経済学である。

グローバル時代

ついでにグローバリズムについて述べよう。ひと昔前に比べて、資本主義はグローバルと呼びうる状況になった。主に、貨幣の流れ、人の流れが格段に増大した。前者は貨幣の国際移動:外国為替取引の飛躍的拡大・深化が、後者は国境を超えた労働力の移動である。国民経済を成立させる二つの要因が後退したのだから、そこに世界経済が現れるのは必然である。しかし、これは予定されていたことがようやく現実化したにすぎない。

資本主義は、理念的には国境を持たない。同じことだが世界的なのである。マルクスが、経済学研究のプランを立てたときの最終項目は“世界市場”であった。だから、グローバリズムの進展は、資本主義の自然な方向であり、そうであるからこそ、格差は一段と拡大していくのである。

むすびにかえて

主体の問題

未来を構想しても、それを実行に移す主体がなければ事は進まない。主体は、個人ではなく、かなり大きな人々の集団でなければならない。

マルクスの時代は、それは労働者であった。レーニンは、巧みに小農民を味方につけ、労農同盟を組織し、軍隊の一部も味方にした。

未来づくりは、古典的な労働者の革命によってではなく、現在の支配者階級である経営者を含む、それこそ国民的革命であるはずだ。労働者に加えて、中間領域に位置を占める諸組織(協同組合、NPOなど)、資本主義的領域にあっても、労働者との中間的性格を持つ小経営者、さらに意識を持った大企業の経営陣、官僚、地方公務員、などだ。

ここでは、とりあえず労働者組織について述べておこう。ここへの期待は依然として大きいからだ。

労働組合の衰退

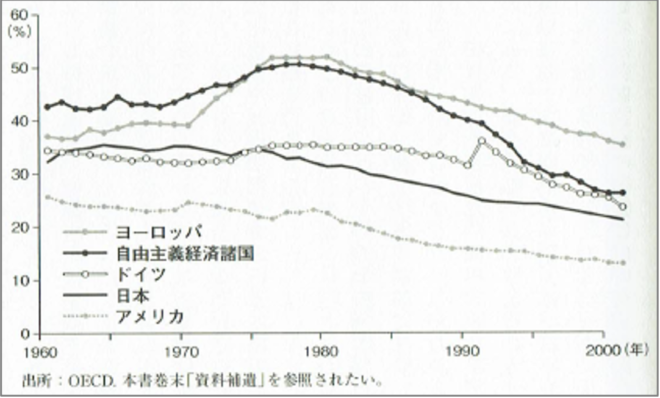

まず、アンドルー・グリン注11)が掲げる図(図2)を見よう。1970年代まで、つまり第2楽章の後期まで、労働組合の組織率は上昇していた。しかし、図に見るように、それは日本だけでなく自由主義経済圏に共通の現象だ。

日本では、組織率の低下という量的変化だけでなく労働組合の質的変化を思わせる現象が数々みられる。若い人々は、もはや“連合”といっても何が連合したのかも知らないのだが、その総会に保守党の総理大臣が出席して挨拶する。逆に保守党の党大会には連合の会長が招かれる。日本では、メーデーは相変わらず分裂開催だし、5月1日の開催もなくなったし、年々、参加者は減少している。日本の事情は多く紹介されているし、あれこれ議論するのはやめて、イギリスの事情で代用しよう。

図2 被雇用者に占める労働組合員の比率(1960~2001年)

出典:グリン、p151

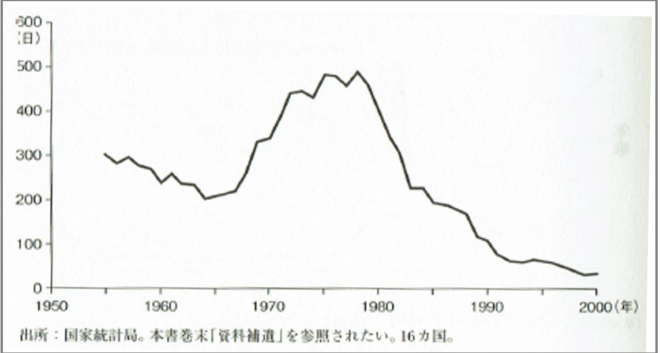

その昔、労働運動といえばストライキだった。図3はOECD諸国におけるストライキ日数の推移を示したものだ注12)。1980年代をピークに減少する。ストライキの減少は、それだけ労使の融和が進んだから、そういう理解もあろうが、イギリスの事情はそれを否定している。労働組合が弱体化したのだ。

図3 工場労働者1,000人当たりのストライキ日数(1952~2003年)

出典:グリン、p7

労働組合弱体化の重要な一里塚は、炭鉱閉鎖問題に関わる1984年~5年の大規模な炭鉱ストライキであった。(グリン、p.135)

これに立ち向かったのは、“鉄の女”ことサッチャー首相だ。警察隊を動員してピケを突破し、諜報機関を使って労働戦線を分裂させた。

私はちょうどこの時期にイギリスの古い町に留学していた。それは、ダラム(Durham)という炭鉱と大学だけがあるイングランド北東の町だった。連日のメディアの報道と留学先のビジネススクールの同僚教授達から、ストの状況を毎朝のミーティングで聞かされることになった。

結局、ストは労働側にとって悲惨な敗北となった。サッチャー首相は、“クリスマスは家庭で、ピケから出てBack to home!”を訴え、スト破りの労働者にターキー(七面鳥)とケーキの費用まで用意した。クリスマスイブの数日前から、ひとり、またひとりと労働者たちはピケラインを超えた。背中に裏切者の声を浴びながら涙の退却をする人々の姿がテレビに映された。アーサー・スカーギルという指導者がいたにもかかわらず、ストは完全敗北に終わった。炭鉱労組は当時最強と言われた労働組合であった。その後、英国の労働組合は衰退する。

男性にとっては労働組合に所属することは、かつて(1990年代初頭)は実利であったが、1990年代末には割に合わなくなった。(グリン、p.155)

割に合わないという事情は日本でも同じである。10万円を少し超える額の給料から数千円が、しかも天引きで徴収される。配られるものは若い人が読んでもよく理解できない古い左翼の言葉で書かれたビラと、メーデー用の“団結”ハチマキであった。指導者の思考は保守化していて、若い労働者が求めていることを理解できなかった。

イギリスを含めたヨーロッパの労働運動衰退の基本的な背景は失業率の増大であり、ドイツや北欧ではガストアルバイターの増大があった。日本で、外国人が労働市場に参入するのは日本の特殊な事情のため21世紀になってからだが、その代わり正規労働者の減少と非正規労働者、時間給労働者の急増があった。こういう労働市場の変化に指導者はついていこうとしなかった。女性の労働市場への参入増加は世界中でみられたが、日本では労働組合まで男社会であり続けた。

こうした状況のもと、労働強化が各国で日常的になる。

イギリスの労働は、とくに製造業で1980年代にきつくなった。さらに1990年代前半を通じて労働強化は続いた。(グリン、p.141~142。この部分はR.Greenの論文の引用である)

『日本資本主義の正体』という刺激的なタイトルの新書を著した中野雅至は、その末尾で「最も重要なことは労働組合の復活です。」(幻冬舎新書、2015年、p.241)と断言している。日本共産党の機関紙「前衛」の11月号は、“ストの復活”を主張する論文を掲げている。

労働者がいなくなったのではない。その姿が、昔からの労働組合の幹部に見えていないだけである。

会社の利益ばかりを考える企業別労働組合や労働貴族ではありません。企業規模に関係なく労働者全体の利益を考える産業別組合です。(中野、p.241)

そういえば、「連合」というのは産業別組合の連合であったように記憶しているが。

もう少し範囲を広げた“連合”が必要になる。それはこの節の冒頭に書いたように、目指すは国民レベルのゆっくりした非暴力の革新であり、その中核の期待があるからだ。非正規労働者、政党間での方針の統一、中間領域の様々な組織(協同組合等)、小経営者(農家を含む)、そして意識を持った経営者等々との協同組織である。

言わずもがなだが、このための基本的作業は教育と学習である。未来を語る人達が、“今だけ、自分だけ、お金だけ”にとらわれていては前進はない。小中学校での教育が成り立たず、教師の離職が止まらない現状を改善し、大人も含めて教育によって自己を高めることが、変革の第一歩かもしれない。美しい人が美しい未来をつくるのだから。

■

注1)平田清明、『経済学と歴史認識』、岩波書店、1971年。

注2)R. Hilferding, Wien、『Das Finanzkapital』、1910年(=岡崎次郎訳、『金融資本論』下巻、岩波文庫,1982年)。

注3)Corneo Giacomo、『Bessere Welt』、Goldegg Verlag Berlin、2014年(=水野直尚他訳、『よりよき世界へ-資本主義に代わりうる経済システムをめぐる旅』、岩波書店、2018年)。

注4)Roemer, John E、『A Future for Socialism』、Verso/Harvard University Press、1994年(=伊藤誠訳『これからの社会主義-市場社会主義の可能性』、青木書店、1997年)。

注5)伊藤誠、『資本主義の限界とオルタナティブ』、岩波書店、2017年。

注6)濱田(浜田)康行、『日本のベンチャーキャピタル』、日本経済新聞社、1996年。

注7)合田寛、「「新しい社会主義」の展望と「近代的所有権の再考」」、『政経研究時報』、(公益財団法人政治経済研究所)、2023年。

合田は次のような言葉で論文を締めくくっている。

所有権の「神聖・不可侵」の時代は終わった。まずは新自由主義の下で拡張させられた私的所有の領域を縮小することから始めよう。

注8)エリック・A・ポズナー、E・グレン・ワイル、『ラディカル・マーケット 脱・私有財産の世紀: 公正な社会への資本主義と民主主義改革』、東洋経済新報社、安田洋祐、遠藤真美訳、2019年。

注9)Common Ownership Self-assessed Tax、共同所有自己申告税で、これについては同上書のp.81以下を参照。

注10)次の引用は、IT世界の専門家が最近、著した本の書出しである。

今まさに、資本主義が終わろうとしている。そしてその引き金を引くものは外でもない情報化である。(佐藤典司、『資本主義から価値主義へ』、新曜社、2021年)

著書は経済学にしばられず自由に言葉を生み出し使っている。そのひとつが、カタカナ表記の“モノ”である。これは一般的な商品を意味しているのだろう。労働価値説を認めているのかどうかわからないが、モノ、の製造にはコストがかかる(著者は、コストの要素としてエネルギーを意識している)。しかし、情報はタダ(カタカナ表記)であることを強調する。

たしかに、ITビジネスの世界には“なんでこれがタダなの”と驚くべき現象がたくさんある。私はEメールに使用料を払っていない。クラウドから情報を引き出しても代金は払わない。

でも、それは、その部分はタダでも全体でみると有料なのであり、どこかで情報というサービス商品にも値段がついているのである。そうでなければ、IT産業というものは成り立たない。GAFAMの諸企業がおしなべて高収益なのは、彼らの作る商品に著しい特性があるからである。つまり、最初の1個目のコストと次からのコストが全然違い、この違いはどこかでゼロになってしまうが、それが最初の1個と同じ価格で売れるのである。極端にいえば、単価は数量に従って低減するという普通の商品とは違って、2個目からガクンと下がるのである。こういう商品を1億個売れば、とてつもない利潤になる。ここには、ひとつ忘れてはならない条件がある。その商品について、独占が成立していることだ。だから、1個目と同じ値段で売れる。GAFAMは、どこから見ても独占資本である。

著者を評価すべき点は、資本主義の次の時代に「価値主義」という名前をつけたことだが、この場合も「価値」という厳密であるべき用語が、かなり俗に使われている。むしろ、価値から使用価値が問題になる時代が来ると主張すればよかったと思う。

注11)アンドルー・グリン、『狂奔する資本主義』(横川信治、伊藤誠訳、ダイヤモンド社、2007年。原著は2006年)。

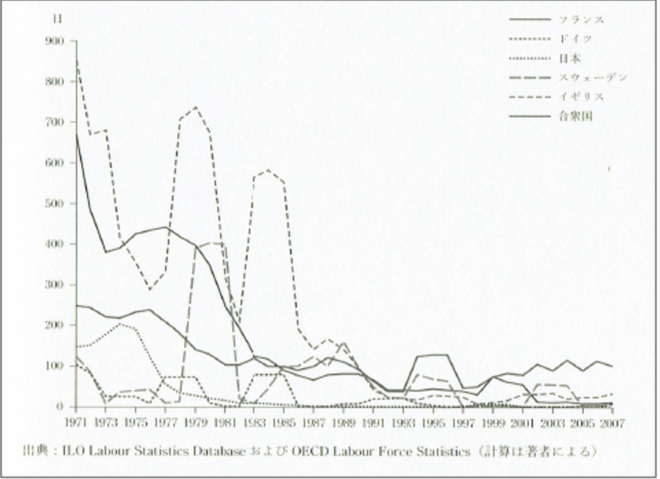

注12)このグラフは、OECD16ヶ国のもので、Labour Market Trendから作成されている。しばしば引用されるシュトレークはILOのデータベースから作成した“労働者1,000人当たりのストライキ日数”を『資本主義はどう終わるのか』(村澤真保呂/信友建志訳、河出書房新社、2017年。原著は2016年)に挙げている(図4)。各国で1980年代の中頃から急に下がる。イギリスの炭鉱労働者の配属は世界的に影響したのである。

図4 労働者1,000人当たりのストライキ日数(1971~2007年)

出典:シュトレーク、p116)

【関連記事】

・衰弱する資本主義①:スタートアップは救世主?

・衰弱する資本主義②:創業・IPO・ユニコーン

・衰弱する資本主義③:低いPBR

・衰弱する資本主義④:地方銀行の超低PBR

・衰弱する資本主義⑤:銀行の未来

・衰弱する資本主義⑥:実物経済と金融経済

・衰弱する資本主義⑦:銀行と証券の融合

・衰弱する資本主義⑧:資本主義の構図

・衰弱する資本主義⑨:未来の中央銀行

・衰弱する資本主義⑩:資本主義の時期区分

・衰弱する資本主義⑪:資本主義の時期区分(その2)

・衰弱する資本主義⑫:資本主義の時期区分(その3)

・衰弱する資本主義⑬:未来へ(1)

・衰弱する資本主義⑭:未来へ(2)