7時半、起床。

ハムトースト、牛乳、紅茶の朝食。

9時半に家を出て、大学へ。

午前中に大学院社会学コースの推薦入試の面接をする。

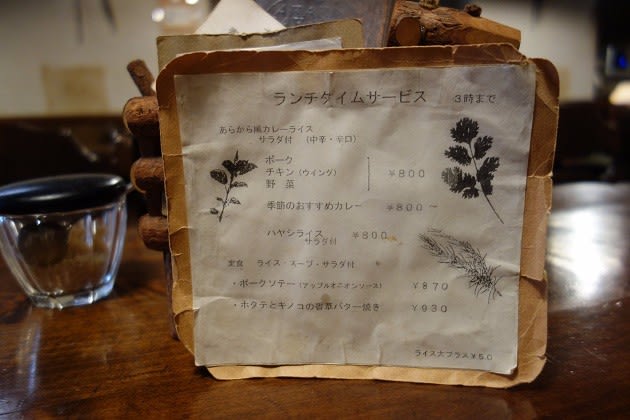

昼食は「たかはし」に食べに行く。

肉豆腐定食を注文したら真夏はやっていないようである。豚肉生姜焼き定食にする。

午後に院生の修士論文中間報告会。3名の院生(修士2年生)の報告を聞く。

大学からの帰り途、神楽坂で途中下車して「SKIPA]に寄る。

入口近くのテーブルに座る。

梅ソーダにしようか、シークワーサーにしようか、アイスチャイにしようかちょっと迷ったが、アイスチャイを注文。

東京ステーションギャラリーで開催中の「不染鉄」(ふせん・てつ)の回顧展を観る。初めて聞く名前だった。いや、最初、それが人名だとは知らず、工芸の分野の何かの技法あるいは素材の名称なのかと思ったくらいである。

年間パスポート(4000円)を購入。

不染鉄とはどういう画家なのか。展示場の入口の壁に掛けてある「ごあいさつ」のパネルから一部を引く。

「不染は、稀有な経歴の日本画家です。明治24年に東京で生まれ、本名が哲治、日本画を学んでいましたが、写生旅行先の伊豆大島や式根島で、なぜか漁師暮らしを始めたかと思うと、今度は京都市立絵画専門学校(現・京都市立芸術大学)に入学。首席で卒業し、帝展で入選を重ねるなど、才能を高く評価されながら、戦後は画壇を離れ、昭和51年に亡くなるまで奈良で飄々と作画を続けました。・・・(中略)・・・その作品も一風変わっています。富士や海といった、日本画としてはありふれた画題を描きながら、不染ならではの画力と何ものにもとらわれない精神によって表現された作品は、他のどの画家の絵とも異なり、鳥瞰図と細密画の要素をあわせ持った独創的な世界を作り上げています。特に、繰り返し伊豆大島の漁村や南海の島、冨士山、薬師寺東塔などの奈良の風景、黄金に輝くイチョウなど、細密な筆致で描かれた作品は、今も見るものを引き付けます。」

確かに不思議な魅力をたたえた絵だ。年間パスポートの更新がてら立ち寄ったのだが、すっかり魅了されてしまった。

たとえば、「秋色山村」と題された下の絵(後から館内のショップで購入したポストカード)は、小高い丘の上から山間の小さな村を描いたものだが、ここには不染の絵の特徴が凝縮されている。まず、全体を俯瞰する視点。ここでは「小高い丘の上」とか「峠」とかが無理なく想定できるが、漁村を海の側から俯瞰したり、冨士山を俯瞰したりと、実際にそういう視点がない場所でも、不染は対象を俯瞰して描くことを好む。つまり写生ではなく、想像して描かれた風景なのである。そして、その風景は一種のユートピアとしてそこだけで完結している。周囲の山々は外の世界からそのユートピアを守っているかのようである。ユートピアは細部に渡って描かれている。その結果、人家も木も実際よりも大きく、クローズアップして描かれることになる。観る者をそこに誘うかのように。

「子どもっぽい絵」といえなくもないが、無論、不染は子どもではない。終戦後の数年間、公職追放された前任者に代わって、奈良正強中学・高校の校長も務めた人物だ。84歳まで生きて、晩年まで描くことをやめなかった画家だ。よほど強靭な意志がなければ、生涯に渡って「子どもっぽい絵」を描き続けることはできないだろう。

「廃船」と題された下の絵が描かれたのは1969年、不染78歳のときである。この巨大な船は、嵐に流されて、海辺の村の砂浜に乗り上げてしまったものだろう。ユートピア(海辺の村)に突如出現した異物。「廃船」は「敗戦」を掛けたのかもしれない。そして「敗戦」は1945年の敗戦だけでなく、1969年当時の学生運動の「敗戦」も重なっていたのかもしれない。『ワンピース』の登場人物の一人、ガレーラカンパニーの社長アイスバーグならば、この廃船の声を聴くことができただろう。「もっと走りたかった」と。

回顧展は8月27日までやっている。

展示場を出て、椅子で少し休んでいると、閉館の時間(18:00)を告げるアナウンスがあった。出る前にショップで図録とポストカードを購入する。

東京ステーションギャラリーは東京駅丸の内北口の改札を出たところにある。

駅という空間に隣接した美術館というところがよい。

駅は通勤・通学という日常生活の一部を構成するものであると同時に、旅という日常生活からの離脱のための場所でもある。

東京駅発18:07の京浜東北線に乗って、蒲田へ。

蒲田に着いて、「有隣堂」に寄って、外国文学の書棚の前に置かれた椅子に座って、何冊かを手に取る。最初の数頁を読んで、続きを読みたくなった本を購入する。

ジャン=ポール・ディディエローラン『6時27分発の電車に乗って、僕は本を読む』(ハーバーコリンズ)

原題は『6時27分発の朗読者』。「パリ郊外の裁断工場で働くギレンは、本を〝死〟へ追いやる毎日にジレンマを抱えている。生き延びたページを持ち帰っては翌朝の通勤電車で朗読して〝往生〟させるのが日課だが、憂鬱な日々はある朝、持ち主不明の日記を拾った時から変わり始めー。」と帯に書いてある。

蒲田駅に着いたのは6時27分頃だったが、1時間近く立ち読みをしていたので(実際には座り読みだったが)、外に出ると日が暮れていた。

今日の夕焼けは見損なったが、これほどの連日の夕焼け空は梅雨の最中とは思えない。「梅雨の晴れ間」ではなく、「梅雨明け十日」の10日間だったといってよい。

夕食は親子丼、豆腐の納豆、サラダ、ジャガイモとワカメの味噌汁。

デザートはスイカ。

食事をしながら『セシルのもくろみ』の初回(録画)を観る。主演の真木よう子が頑張っているが、ちょっと頑張り過ぎな感じが・・・。

2時、就寝。