一応不動産業、に分類されるのでしょうが、どうしても「お役所」イメージが抜けないのが、住宅公団(都市公団、地域公団も、、)を前身とするUR(独立行政法人都市再生機構)。

正直、商売も武家の商法というか、そんなに上手そうではありませんが、そんなURのホームページに新規店舗開業の指南(支援)が載っていました。

これ

URの店舗開業ノウハウ、教えます。

必要資金・店舗検索・市場調査等の開店・開業までの準備から、販促・売り上げ管理、商品陳列方法等の開店後の販促まで、貴重なノウハウを公開! URテナントがあなたの店舗開業をサポートします

ありがたいお話ですね。

でも、眉唾モノでは、と、すこしのぞいてみると、なんと酒屋さんの数字が例になっています。

お店で扱う商品の種類が増えていけば、値入高が大きく取れるもの、わずかしか取れないものと様々なケースが出てきます。また集客の目玉になるようなサービス商品では粗利がゼロに近いという場合もあります。そこで粗利益を総合的にみる「相乗積」という計数を理解する必要が出てきます。

【中略】

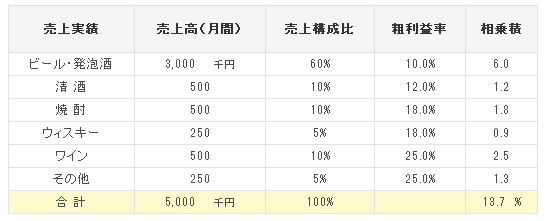

例えばある酒屋さんを例にとって想定値をあげてご説明しましょう。

上記のようにこの例では粗利益率は13.7%となかなかシビアな数値になっています。価格競争が厳しい主力のビール類は、これ以上売上を上げようとすると値引きにより粗利益率を下げねばならなくなるかもしれません。そこで、相乗積を大きくするような対策を何とか考え出していく必要があります。例えば比較的粗利益率の高い「その他」類(リキュール、果実酒、おつまみ等)に目をつけ、これらに注力した販促(オリジナルおつまみを豊富にする等)を行うことによって売上を大幅に上げ、その分主力商品の売上が下がってもかまわないという計画を立てるとします。

このように売上高が変わらなくても相乗積が変化し、粗利益率を1.5%上げることが見込めます。

うーん、「リキュール、果実酒、おつまみ等に目をつけ、これらに注力した販促(オリジナルおつまみを豊富にする等)を行うことによって売上を大幅に上げ」は素晴らしいのですが、それができないから皆さん苦労しているんですけどね。。。。。。

これを真に受け、酒屋さんを始める人がいたらURさん、どうするんだろう?

★★★★★酒・ブログランキングにエントリーしています★★★★★

応援何卒よろしくお願い致します

応援のクリックを↑↑↑↑↑