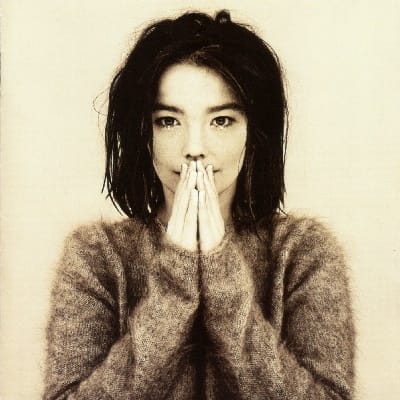

ビョークの最新作『Vulnicura』(2015年)を繰り返し聴いている。

まずはあまりにも強烈なジャケットに引いてしまうが(プラスチックのスリーブにはまた別の強烈なものがある)、これは、収録された歌の数々と密接に関係するものだった。すなわち、愛する者との別れをテーマとして、その前から別れのあとまでを順に歌った作品なのであり、ジャケットには、自傷と、外の世界に晒されるその傷とが描かれている。ヴァルネラビリティはビョークの作品に一貫してみられる特徴だと思うのだが、本作のタイトルもそれと関連するのだろうか。

いたずらに壮大なヴィジョンを過剰なビートとともに提示した近作とは異なり、一転して、肉声に近いストリングスを中心としたサウンドになっている。シンプルになった結果、ビョークの声の個性もあらためて感じることができるわけである(ところで、「r」の巻き舌が妙に目立つがどうだろう)。そして、それに伴って、順に提示されるビョーク自身の物語に耳を傾けなければならない。

1曲目の「stonemilker」では、単語を痛切に区切る「a juxtapositioning fate ...」から始まる。別れの9か月前だとしている。ニューヨーク・MOMA PS1において、曇天の海辺で歌う3Dのビョークを見せられた歌でもある(>> リンク)。一方、MOMA本館の「ビョーク展」において大画面のクリップを流していた曲は、別れの2か月後の「black lake」だった(>> リンク)。この2曲はたしかにとびきり印象的だ。この2曲以外ももちろん素晴らしい。

ちょうどニューヨークのカーネギーホールでは、ビョークのコンサートが開かれていたようで、それを絶賛するベッカ・スティーヴンスのツイートを見た。ぜひ日本でもコンサートを開いてほしいものだ。

●参照

MOMAのビョーク展

MOMA PS1の「ゼロ・トレランス」、ワエル・シャウキー、またしてもビョーク

ビョーク『Gling-Glo』、『Debut』

ビョーク『Post』、『Homogenic』

ビョーク『Vespertine』、『Medulla』

ビョーク『Volta』、『Biophilia』