都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

毎年1月26日は、「文化財防火デー」です。

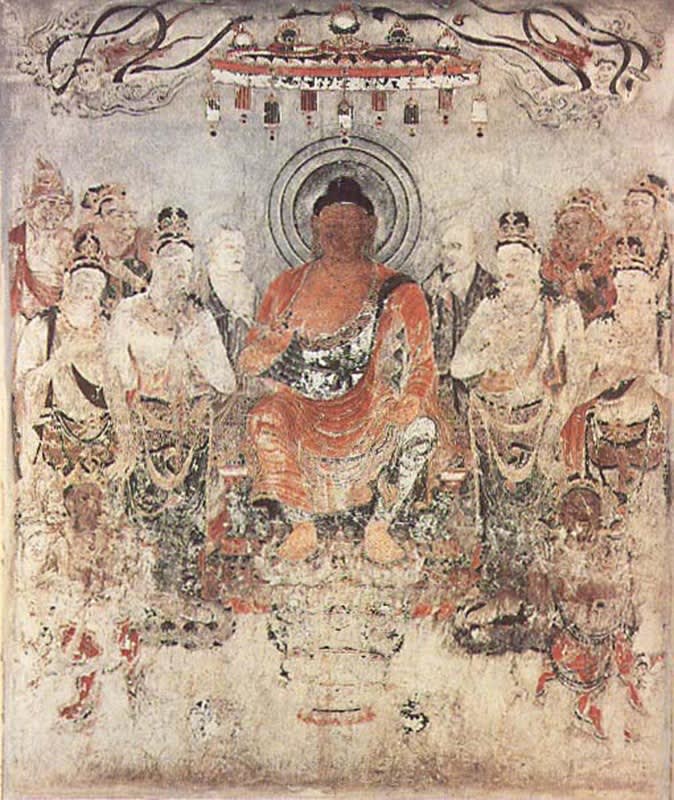

文化財防火デーの制定は、1949年(昭和24年)1月26日早朝、現存する世界最古の木造建造物である法隆寺(奈良県斑鳩町)の金堂が炎上し、壁画の大半が焼損した。壁画は長年、自然災害や兵火にも遭わず飛鳥時代の芸術を伝えてきたものだった。

文化財防火デーの制定は、1949年(昭和24年)1月26日早朝、現存する世界最古の木造建造物である法隆寺(奈良県斑鳩町)の金堂が炎上し、壁画の大半が焼損した。壁画は長年、自然災害や兵火にも遭わず飛鳥時代の芸術を伝えてきたものだった。

その焼損は日本国民に強い衝撃を与えただけでなく、当時のロンドン・タイムズの東京支局長フランク・ホーレーも「法隆寺は外国人にとっても非常に興味を持たれている・・・法隆寺が焼けてしまったと聞いたらどんなに悲しむことか・・・日本人はこうした“貴重なもの”の取扱いが全く下手でデタラメだ」と語った。

そればかりでなく、同年2月には愛媛県の松山城の筒井門等3棟が、6月には北海道の松前城の天守等2棟が焼失した。半年の間に3件の国宝(当時)が火災に遭ったのである。これらの事件によって日本国民の間でも、火災などの災害から文化財を保護する必要性について議論が高まり、1950年(昭和25年)に文化財保護法が制定される一つの契機となった。

その後、1954年(昭和29年)11月3日に法隆寺金堂の修理事業が竣工し、文化財保護行政も確立するとともに、文化財保護思想の一層の強化徹底を図るために普及啓発事業が行われるようになりました。その一環として、法隆寺金堂の焼損した日であること、1・2月が1年のうちで最も火災が発生しやすい時期であることから、1955年(昭和30年)に、当時の文化財保護委員会(現在の文化庁)と国家消防本部(現在の消防庁)が1月26日を「文化財防火デー」と定めました。

以来、毎年この日を中心に、各都道府県教育委員会、各消防署、文化財所有者等の協力を得て、文化庁と消防庁が連携・協力して全国各地で防火訓練などの文化財防火運動を展開しています。

法隆寺とは、聖徳太子こと厩戸王ゆかりの寺院である。創建は同じく聖徳太子ゆかりの寺院である大阪の四天王寺より約20年後の607年とされるが、確証はない。金堂、五重塔などがある西院と、夢殿などのある東院に分かれる。西院伽藍は現存する世界最古の木造建築物群である。法隆寺の建築物群は法起寺と共に、1993年に「法隆寺地域の仏教建造物」としてユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録された。

法隆寺とは、聖徳太子こと厩戸王ゆかりの寺院である。創建は同じく聖徳太子ゆかりの寺院である大阪の四天王寺より約20年後の607年とされるが、確証はない。金堂、五重塔などがある西院と、夢殿などのある東院に分かれる。西院伽藍は現存する世界最古の木造建築物群である。法隆寺の建築物群は法起寺と共に、1993年に「法隆寺地域の仏教建造物」としてユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録された。

したっけ。