都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

靴下止め伝説

ガーター勲章の母体であるガーター騎士団の設立時期は2説ある。

ガーター勲章の母体であるガーター騎士団の設立時期は2説ある。

ひとつは、1344年1月にエドワード3世がウィンザー(イングランドの南西部、バークシャーの都市)で円卓を使用した饗宴を催した際に「アーサー王と円卓の騎士」の故事に基づいてフランスとの百年戦争への団結を深めたという出来事を発端とする1344年説。

もうひとつは、その4年後の1348年にエドワード3世の長男エドワード黒太

もうひとつは、その4年後の1348年にエドワード3世の長男エドワード黒太 子(Edward, the Black Prince, 1330年6月15日 - 1376年6月8日)※と王がガーター勲爵士に任命した24人の騎士達をウインザーに召集した出来事を騎士団設立と見なす1348年説。

子(Edward, the Black Prince, 1330年6月15日 - 1376年6月8日)※と王がガーター勲爵士に任命した24人の騎士達をウインザーに召集した出来事を騎士団設立と見なす1348年説。

近年では1348年説が有力視されている。

ただし、この騎士団設立の経緯については長らく『貴婦人の靴下止め』伝説が広く知られていた。すなわち、騎士団が設立された1340年代に、エドワード3世が舞踏会で貴婦人とダンスを踊っていたとき、貴婦人の靴下止め(ガーター)が外れて落ちた。

それを見た周りの紳士、淑女は忍び笑いをしたが、エドワード3世は何食わぬ顔でそれを拾い上げ「他人を悪く言う者に災いあれ」と言って自分の足に付けたというものである。

ちなみに、この靴下止めを落としたとされる貴婦人は、後にエドワード黒太子の妃となったソールズベリー伯夫人ジョアン・オブ・ケントであると言われている。

また、聖ジョージ(聖ゲオルギウス)が竜から姫を助けたという伝説にちなみ、リチャード獅子心王が十字軍の時に戦場でガーターを付け、部下にもつけさせた故事からきたとも言う。

また、聖ジョージ(聖ゲオルギウス)が竜から姫を助けたという伝説にちなみ、リチャード獅子心王が十字軍の時に戦場でガーターを付け、部下にもつけさせた故事からきたとも言う。

エドワード3世は聖ジョージを好み、イングランドの守護聖人とした人物なので、これらからガーター勲章を考案したとも考えられている。

※エドワード黒太子:黒色の甲冑を着用したことから黒太子と呼ばれたといわれる

ガーター騎士団の紋章。

ガーター勲章(ガーターくんしょう、The Order of the Garter,KG)は、1348年にエドワード3世によって創始されたイングランドの最高勲章。本来は、ガーター騎士団(Kights of the Garter)の一員になるという意味を持つ。勲章には「Honi soit qui mal y pense」=「思い邪なる者に災いあれ」の文字が記されている。また、勲章の大綬※の色がブルーであるため、ブルーリボンと呼ばれることもある。

ガーター勲章(ガーターくんしょう、The Order of the Garter,KG)は、1348年にエドワード3世によって創始されたイングランドの最高勲章。本来は、ガーター騎士団(Kights of the Garter)の一員になるという意味を持つ。勲章には「Honi soit qui mal y pense」=「思い邪なる者に災いあれ」の文字が記されている。また、勲章の大綬※の色がブルーであるため、ブルーリボンと呼ばれることもある。

※じゅ【×綬】

1古代中国で、官職を表す印を身につけるのに用いた組み紐。官位によって色を異にした。

2古代、礼服(らいふく)着用のとき、胸の下に垂らした帯。白地に種々の色を組み合わせて、平緒(ひらお)のように組んだもの。

3勲章・褒章・記章などを身につけるために用いる紐。大綬・中綬・小綬・略綬の4種がある

大辞泉

騎士団(きしだん、英語:Chivalric order)は、十字軍時に設立された騎士修道会、及びそれを模して各国の王・貴族が作った騎士とその附属員から構成される団体である。後者は実際の軍事集団としてより、名誉・儀礼的な意味合いが強く、後にヨーロッパの勲章システムに受け継がれていく。

ガーター(英語:Garter)とは靴下止めのことで、日本では主に女性向けの靴下止めのことを特にガーターと呼ぶ。

英語圏(特にイギリス)においては、衣服がずり落ちるのを防ぐ機能を持つ物全般をガーターと呼ぶ傾向があるため、女性向けの靴下止めだけではなく、サスペンダーやアームバンドなどもガーターに含まれる。前途のイギリスの最高勲章であるガーター勲章は靴下止めに由来する。ガーターベルトの原型は、エッフェル塔で知られるギュスターヴ・エッフェルにより、発案された。

英語圏(特にイギリス)においては、衣服がずり落ちるのを防ぐ機能を持つ物全般をガーターと呼ぶ傾向があるため、女性向けの靴下止めだけではなく、サスペンダーやアームバンドなどもガーターに含まれる。前途のイギリスの最高勲章であるガーター勲章は靴下止めに由来する。ガーターベルトの原型は、エッフェル塔で知られるギュスターヴ・エッフェルにより、発案された。

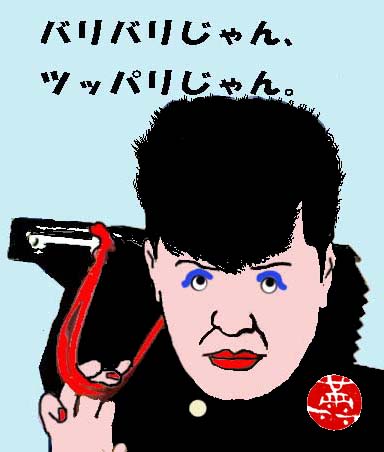

そういえば、「突っ張ることが男の勲章」といった歌がありましたが、そんなことだけが男の勲章ではありません。自分らしく生きることこそ「男の勲章」だと思いますが。

したっけ。