都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

犬は最古の家畜であり、人間と犬は相互扶助の関係にあります。

日本の場合は、縄文時代から飼われていたとも言われ、起源は不明ですが縄文時代の集落跡から犬の骨が出現しています。

更に歴史を遡ると、期旧石器時代に東アジア地域で狼が家畜化され、それが日本列島へ持ち込まれた可能性があると考えられています。

しかし残念な事に、古学的発見は未だ十分でないとも言われています。

■縄文時代

この時代の犬は主に狩猟犬であり、人間と一緒に狩りに行き鹿や猪の追跡・捕獲に使われたとみられます。

その証拠に、現代の猪猟における犬の歯の欠損状態と、この時代の犬の歯の欠損状態とが類似しているのが何よりの証と言えるでしょう。

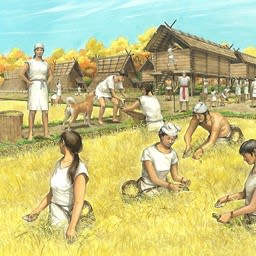

■弥生時代

この時代の犬(弥生犬)は狩猟犬もいましたが、主に人間のためのタンパク源だった様です。

長崎県の原(はる)の辻遺跡から殺されて食べられた犬の骨がたくさん発見されています。

弥生人は農耕生活をしておりましたので犬は食用とされていたそうです。

また、この頃から農地を害獣から守るための番犬と言う役割が始まったとも言われています。

自分達は犬に守ってもらい、一方では食べてしまう、人間とは身勝手な動物です。

そして、この時代を境に外国犬の影響を受けない純国産犬である紀州犬,秋田犬,北海道犬,四国犬,甲斐犬,柴犬などに分岐されるきっかけとなります。

■古墳時代

この時期の犬は狩猟以外にも、番犬や穀倉内での鼠駆除などの役割をしていたと見られます。

中国・山陰地方にいる石州犬が、現在でも鼠を捕る習性があるのは遺伝継承の現れです。

■飛鳥・奈良・平安時代

これらの時代は猟犬や番犬だったのですが、とにかく犬が大切にされていた様です。

675年には犬肉食を一定期間禁じる通達も出され、しかも「公的機関の犬」が登場し、それにより「御犬飼」という犬の専門家まで現れ、彼らによって当時の最先端飼育訓練技術術が研究されたと言われています。

また、この時代では現代のペットの様に、犬は保護されるべき対象となっていたとも言われています。

■鎌倉時・室町時代

この時代の犬達は、番犬と言う役割の他に、「犬追物」と言う競技にも使われていました。

犬追物は牛追物から始まり鎌倉時代から始められ盛んに行われていた様です。

犬追物とは、太い縄で境界を示した円周約40mの円の中央に犬を放ち、境界線から外に出さない様にしながら集団で追いかけて、犬が縄を超えようとする瞬間に合わせて近くの者が馬上から犬に矢を射ると言う競技です。

その際、犬を殺さない様に鏃(やじり)をのぞき鏑(かぶら)を大きくした蟇目(ひきめ)の矢を使用したと言われています。

■安土桃山時代

安土桃山時代は多くの犬種が戦国大名の権力の象徴として飼われていたそうです。

この頃の犬は可愛がられていたのですが、豊臣秀吉だけは別の理由で犬を大量に集めていたと言われます。

この秀吉の話は本当かどうかわかりませんが、こんな話が残っています。

|

豊臣秀吉の朝鮮出兵がたいした負け戦で、このまま日本に帰ったらカッコ悪いと思った加藤清正は、せめてもの手土産にと、虎を生け捕りにして日本につれて帰ってきました。 そして大坂城の門のところに大きな檻を作って飼うことになりましたが、これがまたたいへんな大飯食らい。 困った秀吉は「毎日、1匹ずつ、町の者たちから犬を差し出さして虎の餌にする」というおふれを出し、命令を受けた役人たちは、大坂中の犬を次々と引っ立てていきました。 犬を飼っている人達にとっては大変なことですが、とりあえず太閤さんの命令にさからうわけには行きませんので、皆、しかたなく差し出したのです。 こうして、毎日々々、虎を見ただけでふるえあがり、身動きできない犬たちを、虎はペロリと1口で食べてしまうのでした。 そんなある日、天満で金物屋を営んでいた徳八という男のところにも、役人がやってきて飼い犬のリキを差し出すよう命令しました。 リキをたいへんかわいがっていた徳八は、「かんべんしてやってくれ」と頼みましたが、逆に「犬を差し出さないならお前が虎の餌になれ」と役人に言われ、泣く泣く・・・最後にたっぷりと餌を食べさせて、やさしく毛並みをなでてやって、お城へ連れていきました。 役人は荷物を受け取るようにリキを受け取ると、ポ~ン!と虎の檻に投げ込みました。 とたん、リキは身構えます。他の犬みたいに震えあがりませんでした。 虎のほうも、コイツはいつもと様子が違う・・・というのに気づいてすぐには手を出さず、じっと様子を見ます。 長い沈黙のあとリキは、虎の首根っこめがけて飛びかかり、みごと虎の首にガブリと噛み付きました。 虎は「ウォーッ!」と叫び声をあげて暴れ、リキの体を前足の爪で引っかきますが、リキは「放すものか」と噛み付いたまま・・・。 しかし、虎の爪はたいへん鋭く、やがて、リキはぱったりと倒れて息耐えてしまいましたが、虎は虎で、首からどくどくと血が流れてぐったりとなり、ほどなく死んでしまいました。 驚いた役人は、「犬の罪は、飼い主の罪や!」と、徳八をしばりあげてつれていってしまいました。 しかし、犬を飼っていた大阪の人々は大喜びして、天満の町の片隅に名犬リキの墓をたててやったということです。 |

■江戸時代

江戸時代は外国との交流も盛んだったため座敷犬や大型犬が入ってきました。

これらの犬達は大名への献上品とされた様です。

この時代、「狆」は、将軍をはじめ 大名や富裕町人がこぞって愛玩した高級犬の代表であった。

狆の名称の由来は「ちいさいいぬ」が「ちいさいぬ」、「ちいぬ」、「ちぬ」とだんだんつまっていき「ちん」になったと云われている。

そして大型犬の多くは猟犬であり、大名行列の先触れ犬として重用され、諸大名は競って飼育したと言われています。

江戸時代の犬は裕福な大名に飼われていた事から、きっと大切にしてもらっていたのでしょう。

それに象徴されるのは徳川幕府5代征夷大将軍の「犬将軍」で知られる徳川綱吉です。

綱吉は「生類憐れみの令」と言う法令を制定した将軍です。

かなり極端な法令ではありますが、命の尊さを重んじると言う意味では賛同する部分もあると思います。

※「生類憐れみの令」については明日詳しく書きます。

■明治時代

開国によって洋犬の大量流入が始まりました。

ここから明治20年代までに犬がペットとして全国へ普及する事になります。

また狂犬病が流行した事により、畜犬行政や獣医学が大きく発展し、猟犬団体や動物愛護団体が発足しました。

そして 明治43年には警察犬が登場し「公的機関の犬」として活躍して行きます。

■大正時代

この時代になると輸入される洋犬の品種が大幅に増加され、ドッグショーも頻繁に開催される様になって行きます。

また、関東大震災の影響により日本畜犬界の中心が関西へと移ります。

そして、大正8年に大日本帝国陸軍はシェパードを中心とした軍用犬の運用を開始しました。

こうして明治から続く警察犬と共に「公的機関の犬」として活躍する事になります。

■昭和

昭和に入ると本格的な畜犬文化の到来です。

愛犬団体が多数設立され、ペット業界は隆盛を極めました。

また、昭和3年に日本犬保存会が発足され在来犬種の再評価も始まりました。

そんな中、日本犬が次々と天然記念物に指定され『和犬ブーム』が起こります。